风云有测|“不温不火”的气温,竟然和云有关!

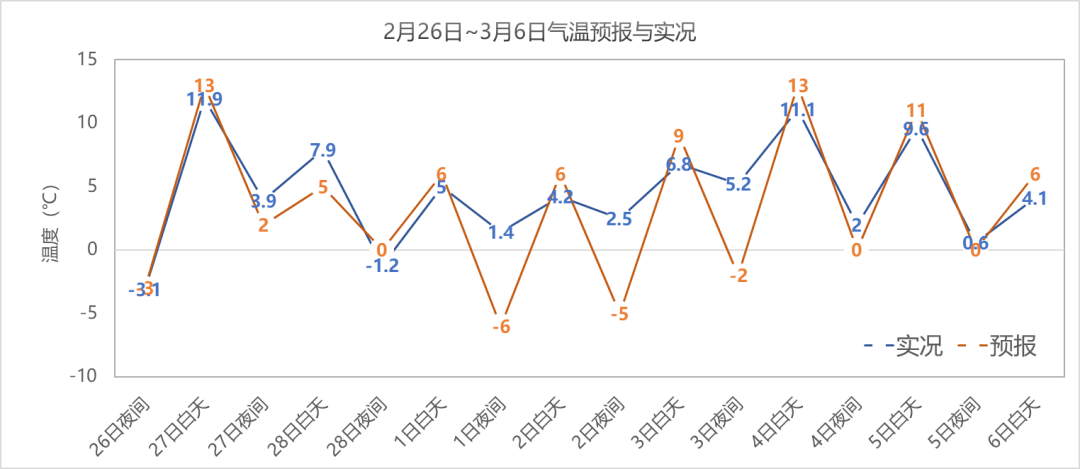

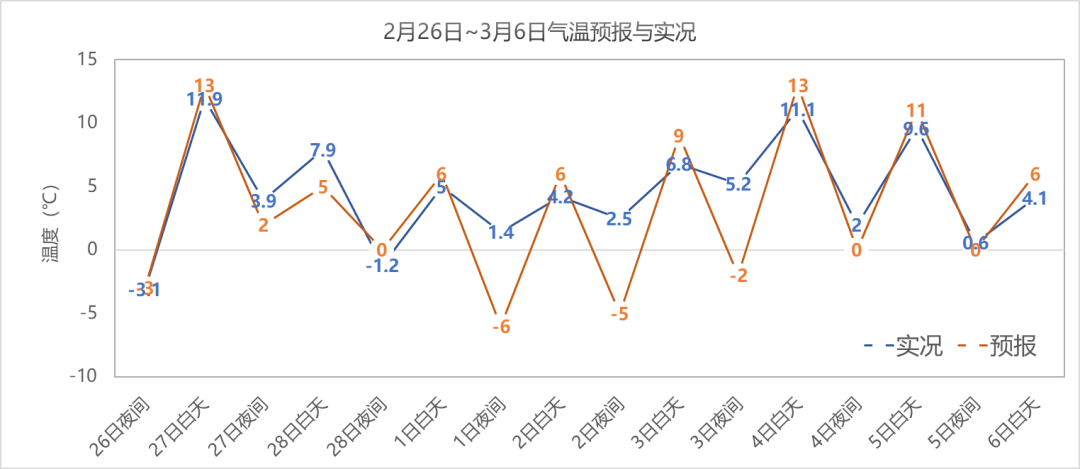

2021年3月1日~3日,北京市连续三天早晚温差都只有2度左右。

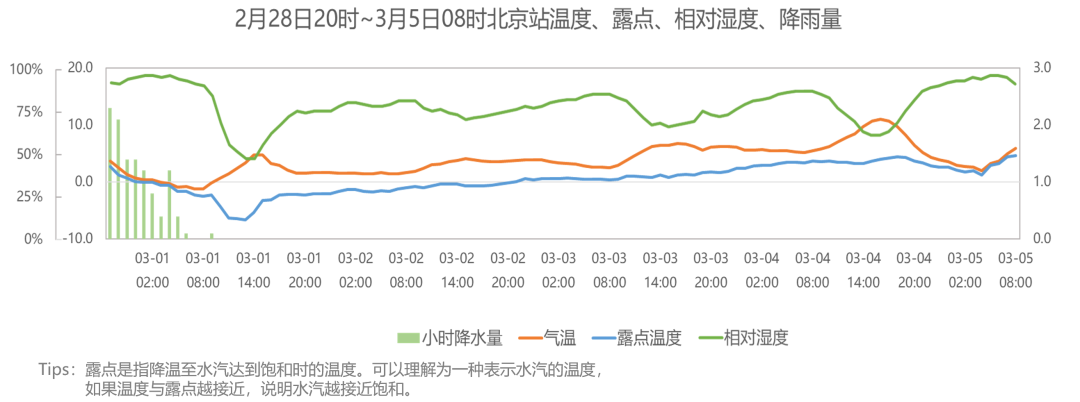

而在前一天2月28日,北京刚刚迎来了牛年的首场降雨。

一般来说,降水结束后,天空都会放晴,白天更加温暖,夜晚也更加寒凉。但这一次的气温却一直“不温不火”,白天不够暖,夜晚也不够冷。

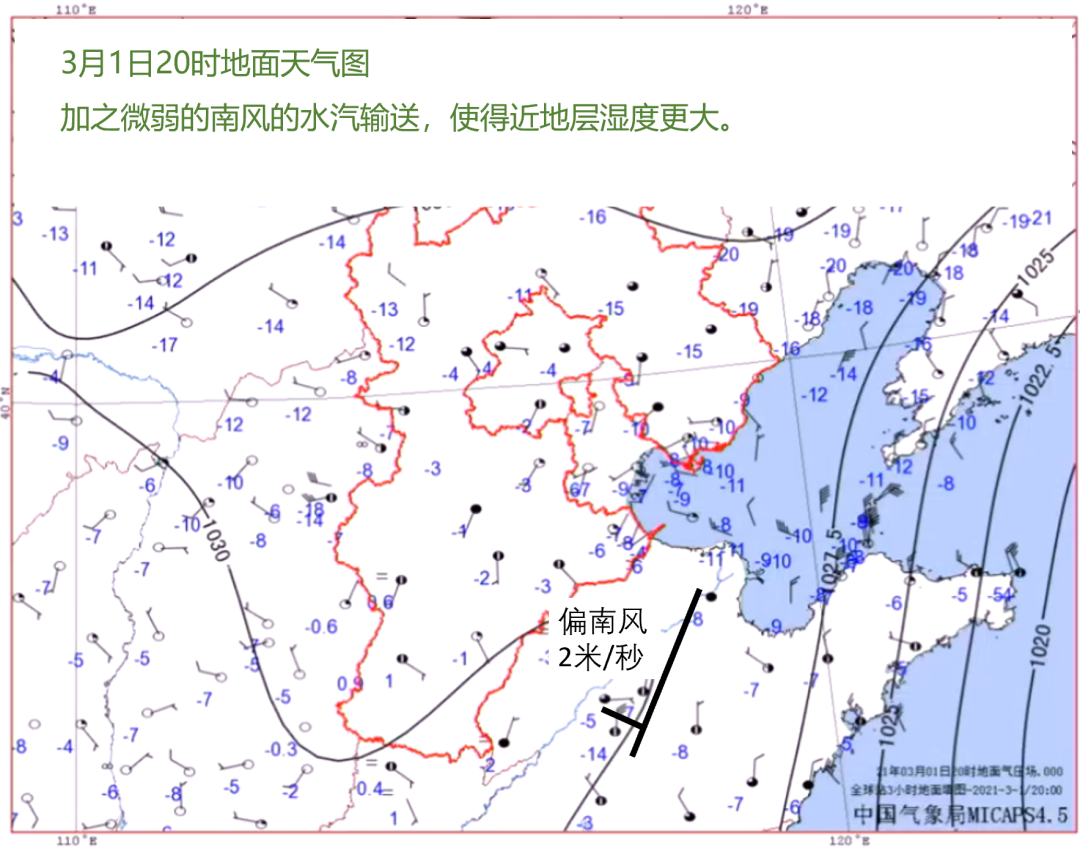

2月28日北京降雨结束后,边界层湿度未得到明显清除,近地层湿度偏大,地面白天辐射增温弱。

入夜后,由于降温,湿度接近饱和,辐射降温受到严重影响,导致地面温度偏高。

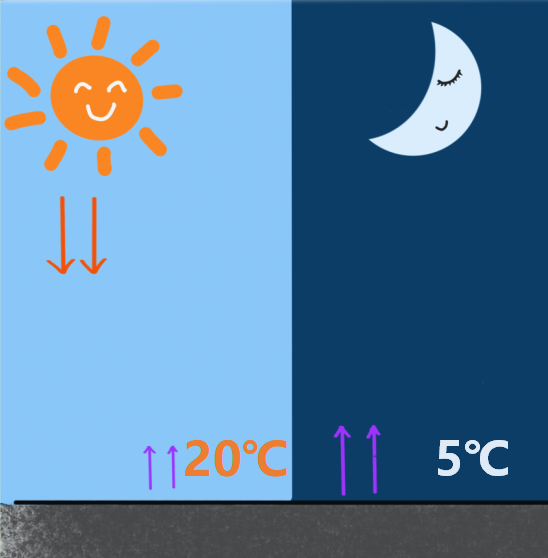

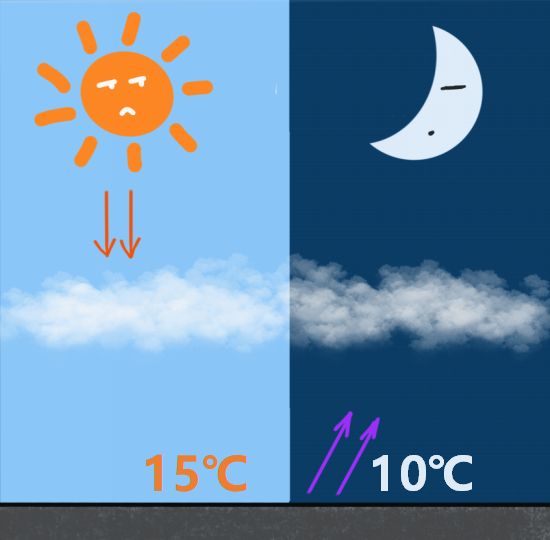

一般来说,天气晴朗,天空无云时,白天太阳辐射被地面吸收强烈,地面升温明显。夜间地表向外辐射,地面降温显著。

天空有云时,白天太阳辐射被云遮挡,只有少部分到达地面,使地面升温较弱。夜间地表向外辐射的能量有一部分被云层反射回来,地面降温也不明显。

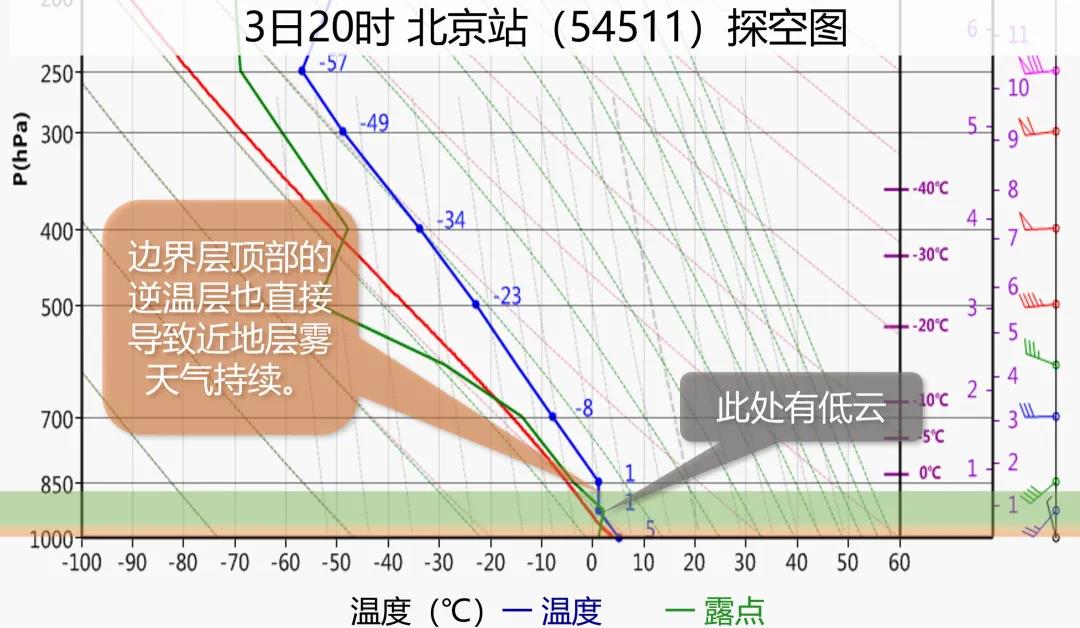

从此次过程探空图看出,在500~1000米高空的处,空气接近饱和,存在低云。虽然近地面处湿度并不算大,但由于低云阻挡,导致地面温度白天不高,夜间不低。(逆温层对雾和霾的作用请参见:风云有测|你真的能分清雾和霾么?)

其实不难看出此次温度预报出现了一定偏差。

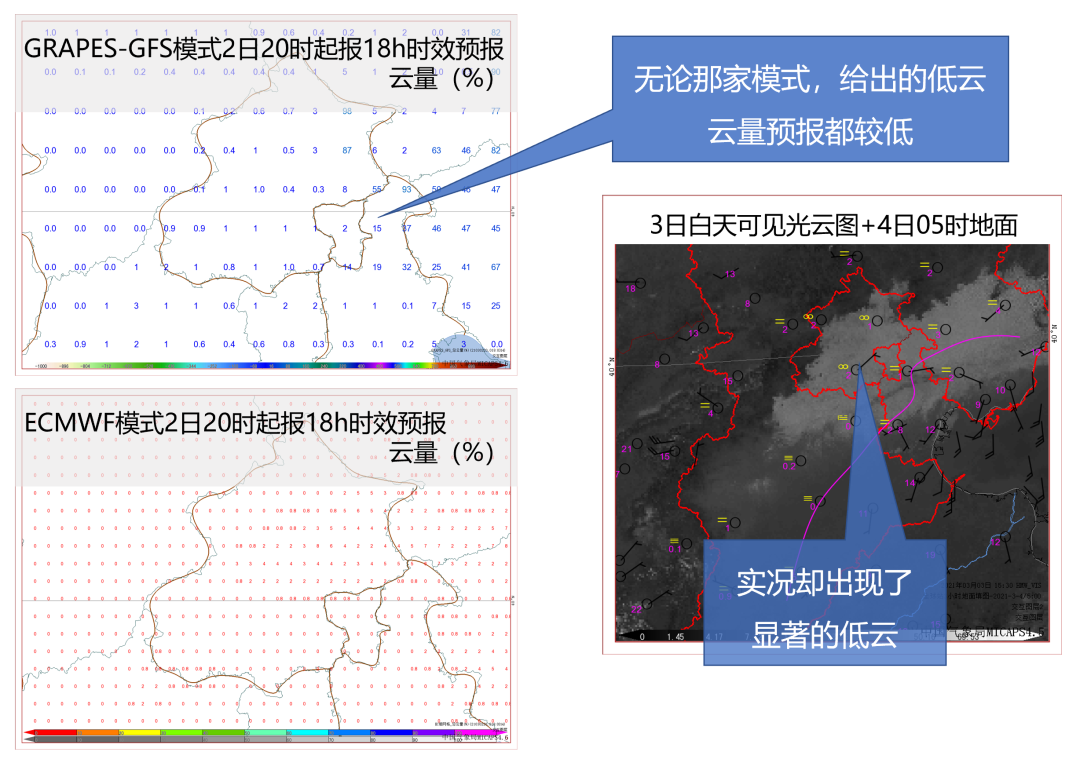

温度的预报偏差主要是源于几乎所有模式都没有给出相对正确的低云量预报。而在实际工作中,对模式的订正基本只能订正系统性偏差,而对于由于模式预报自身缺陷引起的预报误差很难订正。

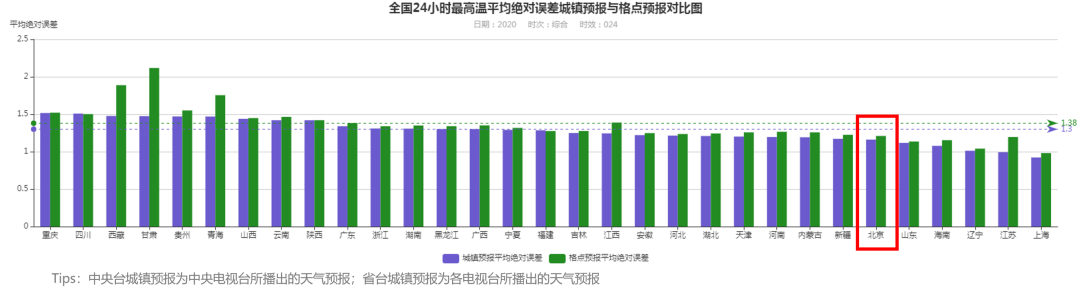

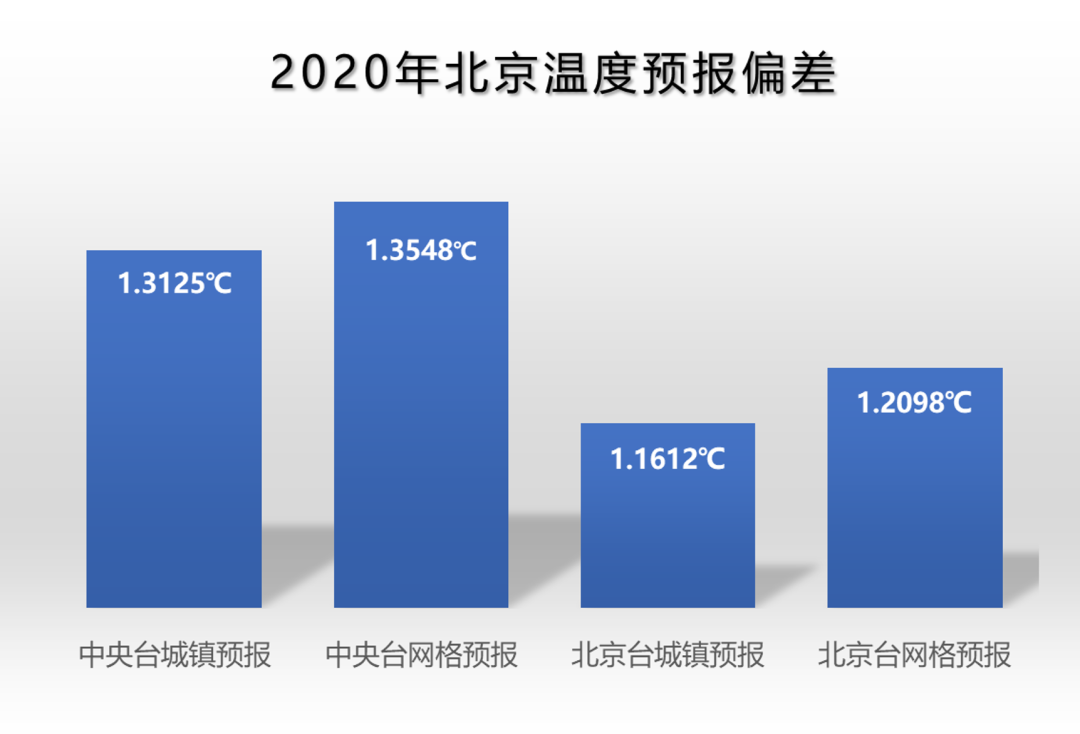

实际上,我国温度预报已经十分准确。从2020年中央气象台全年温度预报来看,预报偏差低于1.5℃,北京省台预报偏差只有1.16℃。

本文作者:沈越婷 北京市怀柔区气象局

部分图片来源自网络

文章未经授权,请勿转载。

免责声明:本文内容仅代表作者个人观点,不代表平台立场,欢迎大家在评论区讨论。

在竺可桢、涂长望、赵九章等老一辈气象学家积极倡导下,中国气象学会北京分会于1950年7月16日正式成立。1960年11月,经第8届理事会决定更名为北京市气象学会(1978年改称北京气象学会)。至2019年,学会共经历了20届理事会,拥有会员1500余名。近70年来,学会在开展高水平学术交流、普及气象科学知识、提供决策与技术咨询服务、组织科技成果评价与转化、组织和参与科技项目研究、进行气象科技培训、托举青年气象人才成长等方面做了很多有益的工作。学会组织不断壮大,学会活动日趋广泛深入,不断承接中国气象学会工作任务,承接北京市气象局相关职能。在北京地区有关单位、部门及广大会员、气象科技工作者的支持下,北京气象学会为首都经济建设、社会发展和气象科技进步作出了积极贡献。