人口与经济 | 就业结构服务业化引发的“鲍莫尔病”如何避免?

原创 邓仲良

邓仲良 | 中国社会科学院人口与劳动经济研究所

尽管未来中国经济增长主导到底是工业还是服务业一直存在争论,但近年来我国劳动力就业结构呈现服务业化不断加深却是不可争议的事实。总体来看,当前中国服务业仍面临发展不均衡和不充分,制造业比重逐步下降,生产性服务业与制造业、现代农业协同生产效率亟待提高。那么应如何正确认识和应对就业结构服务业化问题?

服务业的集聚不均衡、

结构发展不充分

服务业构成庞杂,中国服务业发展存在空间集聚不均衡、结构发展不充分问题,尤其应准确认识服务业集聚和发展的结构性问题。

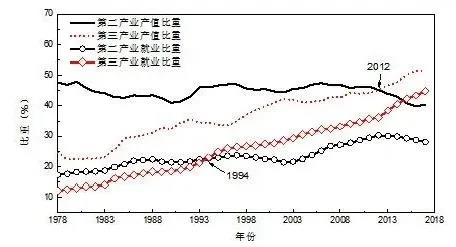

经济服务业化趋势加剧,产业与就业结构服务业化存在不同步,服务业劳动生产效率仍低于工业。第一,中国经济现在已进入“后工业化”和“服务经济”并存的时期。2017年服务业对GDP贡献率已达51.21%,远大于工业贡献率40.47%,服务业增幅为4%,对经济增速贡献率为57.97%。第二,经济结构服务业化滞后于就业结构服务业化。就业结构服务业化在1994年显现,而一直到2012年服务业产值占GDP比重才开始超过第二产业。第三,服务业劳动生产效率始终低于工业,2017年服务业劳动生产效率为工业88%。生产性服务业劳动生产效率低于消费性服务业,这表明未来通过提高生产性服务业劳动生产效率将有力增强中国未来经济增长潜力。

图1 中国经济和就业结构变化趋势(1978~2017)

数据来源:《2018年中国统计年鉴》

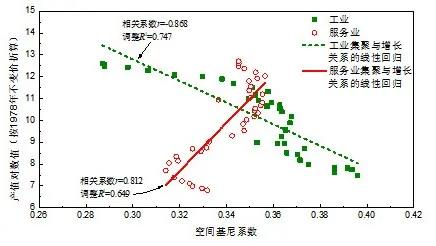

服务业空间集聚不均衡趋势突出,导致服务业集聚的经济增长效应存在异质性。中国服务业空间集聚呈不断增强的发展趋势。2015年中国生产性、消费性服务业的空间集聚程度比2004年分别增加21.39%和12.87%,其中批发和零售业、交通运输和邮政业、信息技术服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业分别增加19.13%、20.71%、41.70%、12.96%、25.40%。基础性服务业空间均衡程度呈逐步改善的趋势。2015年基础性服务业的空间基尼系数比2004年下降约8%,这表明近年我国来推进基本公共服务均等化具有一定成效。生产性服务业与消费性服务业集聚程度与经济增长呈现显著的正相关关系(生产性服务业的产出弹性更高),但基础性服务业的空间集聚与经济增长效应为负相关关系,这表明服务业具有显著的产业异质性,其结构性特征明显。

图2 产业空间集聚与经济增长的关系(1978~2016)

数据来源:作者根据《2018年中国统计年鉴》计算

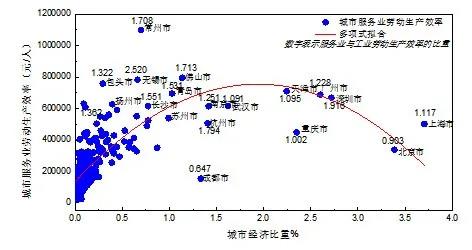

城市就业结构服务业化加速,亟待提高生产性服务业与制造业协同生产效率。第一,愈来愈多的城市经济结构也呈现“服务业化”。2012年中国地级市GDP中服务业与工业比值大于1的城市占16.11%,到2017年已经上升为42.65%。第二,从全国层面来看,服务业高端化尚未有力支撑经济增长。采用生产性服务业与制造业的就业占比来衡量城市产业高端化,其值大于1的城市从2012年21.45%上升至2017年29.89%,但并未有效带动该地区经济增长,如乌兰察布、商洛、酒泉、固原等,产业高端化与城市经济呈弱负相关关系。第三,城市经济占全国相对比重的提升在于服务业与工业的协调发展。服务业劳动生产率与经济比重存在“倒U形”关系,大部分城市服务业劳动生产率与城市经济的关系位于“倒U形”的左侧,如包头、扬州、无锡和长沙等城市。城市经济占全国比重较大的城市位于“倒U形”的右侧,如上海、北京、天津和重庆等,这些城市的服务业劳动生产效率都大于该城市中工业劳动生产效率。

图3 服务业劳动效率与城市经济关系(2017)

数据来源:《2018年中国城市统计年鉴》

准确认识就业结构服务业化有利于促进经济发展方式转变。服务业是经济增长和就业“稳定器”,准确认识就业结构“服务业化”对中国经济顺利转向高质量发展至关重要。一是劳动力就业结构服务业化符合产业发展一般发展规律。随着人均国民收入不断提高,工资水平差异将促使劳动力依次由农业向工业继而向服务业转移,这是产业结构演变的一般规律(“配第-克拉克”定律),2011年后服务业已成为中国吸纳就业最多的产业。二是发展服务业可以有效扩大内需和提高劳动力报酬。服务业的发展渗透性强,服务消费市场的扩大有利于拉动国内市场需求,降低经济增长对进出口贸易依赖。人力资本密集的生产性服务业改变了劳动力市场供求关系,推高了劳动力工资水平。三是就业结构服务业化有利于培育新业态和实现消费升级。新技术革命促使网络约车、远程教育、互联网医疗等服务业新业态不断诞生、演化,随着消费模式改变以及收入水平提高,消费者更注重个性化、多样性、便利性的产品及服务。四是发展高技术及生产性服务业是克服传统服务业“成本病”的关键。发展高技术和生产性服务业有利于优化供给结构、提升制造业附加价值、降低劳动力就业的不平衡、不协调以及资源错配问题,克服传统服务业劳动密集引起的“成本病”。

如何合理应对

劳动力就业服务业化问题?

为改善当前服务业发展不均衡和不充分,应在准确把握就业结构服务业化的客观事实基础上,进一步放大服务业“稳就业”、“调结构”作用。

不断提升大城市的高技术和生产性服务业比重,加大高技能人才向该类产业集聚。顺应城市发展规律,进一步明确大城市功能定位,有序引导金融、科技、信息等高端生产性服务业功能区在大城市集聚。促进高学历人才及留学归国人员在生产性服务业就业、创业,鼓励应用型、技能型、复合型人才发明创造,激发企业家精神,依法保护企业家的创新收益和财产权;进一步赋予科研人员、教师、医生等更大的择业自主权,探索建立人岗分离机制,打破岗位限制,加速科研成果转化。发展高等教育和职业教育,推广校企合作操作型人才培养模式,逐步完善相应的职业资格认证制度。

不断提高生产性服务业与制造业、农业的协同生产效率,促进协同生产企业发展壮大。促进生产性服务业与高技术制造业和现代农业协同发展是避免产业结构“空心化”的关键。进一步提高生产性服务业比重,鼓励支持高技术制造业向产品核心环节发展,提高产品附加值,对参与制造业和农业等协同生产的企业产品与服务创新给予一定财政补贴或税收减免。促进AI、VR、互联网大数据等先进技术在制造业、医药、医疗物流运输等行业应用,培育经济增长新动能。推动规模大、信誉高、服务质量好的生产性服务企业通过并购、重组、企业联盟等方式与制造业企业联合做大做强,提升产业链整体质量水平。

高质量打造面向人民群众的高品质消费性服务业,满足国内消费升级需求。加大现代经营方式、管理理念和新技术对传统消费性服务业的改造。打造宜居城市和秀美乡村,建设城市社区优质生活服务圈,引导互联网零售、健康养老等领域的新业态和新模式向农村延伸。鼓励企业运用大数据、人工智能等新技术挖掘用户需求,强化产品供给精准性。丰富和细化消费品类,加快发展互联网医疗、数字传媒、在线教育等数字消费产业。提升国内跨国消费便利性,推动跨境电商、进口商品直销等新型贸易在中西部地区发展。

加快构建优质、均衡的基本公共服务业体系,不断促进人力资本累积。继续加大科技、教育、卫生等投入,逐步实现优质教育和医疗资源的均衡发展和充分供给。促进城市群内交通基础设施共建、公共服务及重点资源一体化。推进省内重点高校在中小城市设立分校,引导省三甲医院等优质医疗资源向本省内II型大城市布局。健全多层次养老保险制度体系,构建高水平养老和家政服务体系,引入社会资本构建居家养老体系。加大城市中农业转移人口的劳动力技能培训。

“

原文具体信息可参见:邓仲良:《就业“服务业化”:就业创造与生产率提升的两难》,《中国人口与劳动问题报告No.20》,北京:社科文献出版社,2019年12月。

免责声明:本文内容仅代表作者个人观点,不代表平台立场,欢迎大家在评论区讨论。

”

主要参考来源:

【1】陈国亮、陈建军:《产业关联、空间地理与二三产业共同集聚——来自中国212个城市的经验考察》,《管理世界》2012第4期。

【2】程大中:《中国服务业与经济增长:一般均衡模型及其经验研究》,《世界经济》2010年第10期。

【3】丁守海、陈秀兰、许珊:《服务业能长期促进中国就业增长吗》,《财贸经济》2014年第8期。

【4】江小涓:《服务业增长:真实含义、多重影响和发展趋势》,《经济研究》2011年第4期。

【5】刘奕、夏杰长、李垚:《生产性服务业集聚与制造业升级》,《中国工业经济》2017年第7期。

【6】魏后凯、王颂吉:《中国“过度去工业化”现象剖析与理论反思》,《中国工业经济》2019年第9期。

【7】张月友、董启昌、倪敏:《服务业发展与“结构性减速”辨析——兼论建设高质量发展的现代化经济体系》,《经济学动态》2018年第2期。

【8】Aslesen, H.W., & Isaksen, A. New Perspectives on Knowledge-Intensive Services and Innovation. Human Geography, 2007, Vol.S1, No.89, 2007, pp.45-58.

【9】Behrens, K., Duranton, G., & Robert-Nicoud, F. Productive Cities: Sorting, Selection and Agglomeration. Journal of Political Economy, Vol.122, No.3, 2014, pp. 507-553.

【10】Billings, S.B. & Johnson, E.B. Agglomeration within an Urban Area. Journal of Urban Economics, Vol.C, No. 91, 2016, pp.13-25.

【11】Rossi-Hansberg, E., Sarte, P.D. & Owens III, R. Firm Fragmentation and Urban Patterns. International Economic Review, 2009, Vol.50, No.1, 2009, pp.143-186.

【12】Venables, A.J. Equilibrium Locations of Vertically Linked Industries. International Economic Review, Vol. 37, No. 2, 1996, pp.341-59.