近期科研成果选编(第8期)

跟踪科研成果,掌握最新动态!

1

微型人工肌肉助力实现多种多样的高性能微型机器人

近日,南方科技大学机械与能源工程系王宏强副教授研究团队提出了一种全新的微型人工肌肉的设计和加工方法,实现了高柔性、高可控性、高跨尺度性能的微型人工肌肉。基于该微型人工肌肉,可以实现多种多样的高性能微型机器人。在研究中,王宏强等人利用该微型人工肌肉设计了仿蚯蚓微型爬行机器人和仿肠蠕动微型医疗机器人,并进行了试验。

仿蚯蚓微型爬行机器人是在微型人工肌肉上贴附模仿蚯蚓体毛的钢针制作而成,在无需传感的情况下可以实现精确运动。装上微型摄像头后,其可以进入狭小的管道进行检测工作。而且它非常“敬业”,就算被踩踏后也能够自然恢复,继续工作(它敬业的秘密其实是它的柔性非常好)。仿肠蠕动微型医疗机器人是将基于微型人工肌肉的微型启动器贴附于医疗器械上,模仿动物肠道壁上的平滑肌的蠕动。它可以辅助手术治疗,例如,将其贴附在内窥镜上,可以驱动刀或针实现精准切割和活检取样。

总的来说,该研究成果——微型人工肌肉有着非常好的应用前景,未来或可用于无创手术、工业设备内部检测、灾后搜救等。相关研究成果发表在机器人领域权威期刊《机器人学研究》(International Journal of Robotics Research)。

论文链接:

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/02783649211002545

2

研究人员发现稀有寄生蜂新种

中科院华南植物园、中山大学和华南农业大学科研人员发现稀有寄生蜂(寄螯细蜂)新种——巨点寄螯细蜂和拟黑带寄螯细蜂。

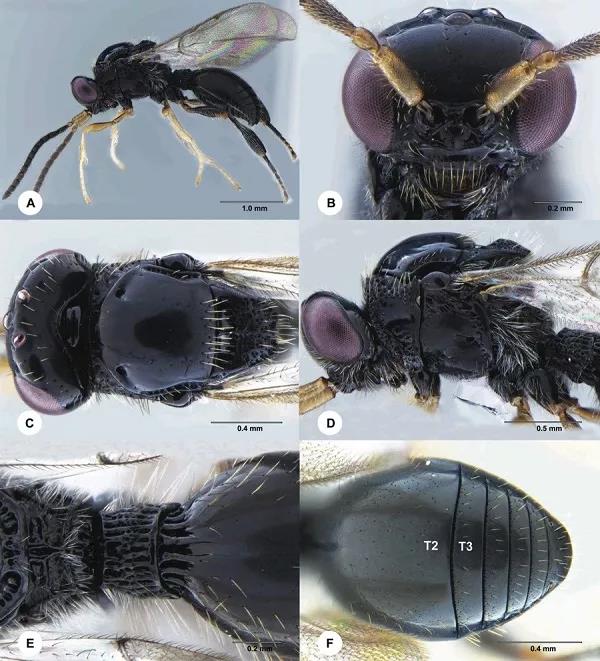

巨点寄螯细蜂

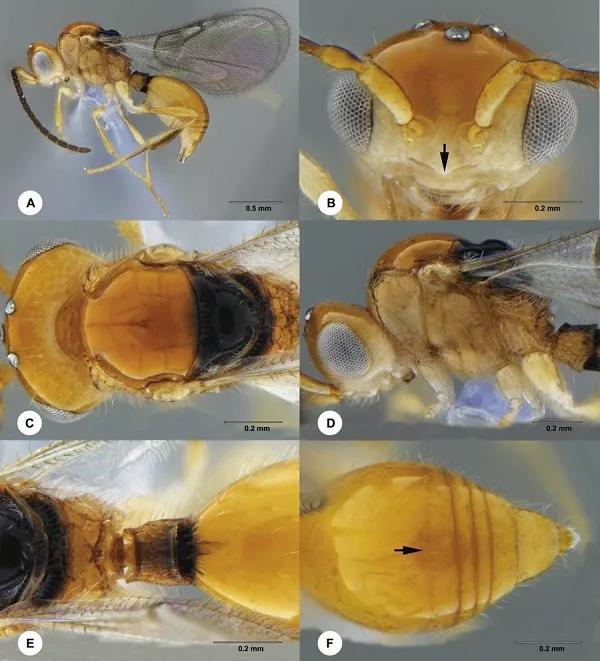

拟黑带寄螯细蜂

寄螯细蜂是一类十分稀少的寄生蜂,目前全世界仅知50余种,我国已知不足10种。此前的研究表明,寄螯细蜂喜欢温暖地区的高海拔林地和较寒冷地区的低海拔林地,但此次研究发现的新种巨点寄螯细蜂产自华南植物园和云开山,均属于温暖低海拔地区。这说明寄螯细蜂可以适应的生境范围远比原来认为的要大。

寄螯细蜂是一种重寄生蜂(二重寄生),即“寄螯细蜂寄生在叶蝉身上的螯蜂的身上”,看起来是不是有点绕?其实就是,螯蜂寄生在叶蝉的身上,而寄螯细蜂又寄生在螯蜂的身上。也就是说,螯蜂是农林业重要害虫叶蝉的天敌,而寄螯细蜂是螯蜂的天敌。螯蜂在叶蝉的生物防治上已有所运用,而寄螯细蜂作为螯蜂的重寄生蜂会降低螯蜂控制叶蝉的效果。

从某种意义上来说寄螯细蜂也可以被认为是害虫,对其物种多样性的研究具有重要意义。研究人员表示,寄螯细蜂可作为环境指示物种来评估生态系统的健康与否,例如,寄螯细蜂作为螯蜂的天敌,其存在意味着华南植物园的螯蜂物种和种群较大,在自然控制害虫方面有一定的作用。

论文链接:

https://care.diabetesjournals.org/content/44/4/883?etoc

3

研究为高胆固醇血症治疗提供新靶点

甲状腺激素具有较强的降胆固醇作用,揭示其调控胆固醇代谢的作用机制有助于找到治疗高胆固醇血症的新策略。中国科学院上海营养与健康研究所研究员应浩研究组揭示出受甲状腺激素调控的肝脏miR-378调控血清总胆固醇水平的作用及机制,为治疗高胆固醇血症的治疗提供了新靶点。

科研人员筛选了小鼠肝脏中受甲状腺激素调控的microRNAs,发现miR-378受甲状腺激素正向调控。miR-378可通过增加肝脏胆固醇向胆汁酸的转化及外排,加快体内胆固醇的清除,进而降低血清总胆固醇水平。

研究结果表明,在小鼠肝脏中过表达miR-378,并只需要上调miR-378的水平两倍(处于正常生理波动范围),就能够显著降低血清总胆固醇水平,并抵抗饮食诱导的高胆固醇血症。相关研究成果发表于Theranostics。

论文链接:

https://www.thno.org/v11p4363.htm

4

给益生菌穿上特质外衣,维护肠道菌群稳态

上海交通大学刘尽尧课题组通过给益生菌穿上一件穿透型外衣——富含β葡聚糖的功能外衣,增强了肠道菌群对环境干扰因素的抵抗力,从而维护肠道菌群稳态。相关研究成果发表于Science Advances。

人类肠道微生物组由100万亿种微生物构成,它们在宿主免疫调节、营养代谢、抵御病原体和维持肠屏障结构完整性等多个方面均发挥着重要作用,维护肠道菌群稳态对于疾病防治具有重要意义。

已有研究表明粪菌移植和口服益生菌制剂能够促进菌群稳态的重塑,但粪菌移植由于侵入性操作特征和菌群成分尚不明确等原因,存在安全系数较低和患者依从性低等问题。口服益生菌制剂虽然操作简便且安全系数高,但其生物利用度低,疾病防治效果有限。

刘尽尧研究团队给益生菌穿上一层富含β葡聚糖的功能外衣,β葡聚糖能被M细胞的受体识别进而促进M细胞的摄取,这一过程可以诱导粘膜免疫反应,保护益生菌免受胃肠道环境刺激,提高口服利用度,预防肠道菌群紊乱相关性疾病的发生。

论文链接:

https://advances.sciencemag.org/content/7/20/eabf0677.full

5

研究发现多功能水凝胶可助力动态烫伤创面的治疗

烫伤是最具破坏性的皮肤创伤之一,严重时甚至会使伤者死亡。腹股沟和关节等处的动态烫伤伤口由于其高频运动的特点对水凝胶敷料有着特殊要求,然而目前市场上的辅料暂时都不能很好地满足这一特殊要求。

西北大学范代娣教授课题组通过分子和化学结构设计,首次针对动态烫伤伤口提出了一种具有形状适应性、可注射自愈合性质、强粘附性的物理化学双交联多功能水凝胶。该水凝胶具有良好的生物相容性、生物降解性、抗菌性能和止血性能,并且可以通过降低促炎细胞因子的表达以及促进血管生成和胶原沉积,来显著促进烫伤创面愈合,可将愈合时间缩短至13天。

论文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0142961221001940?via%3Dihub