一百多年前,这种岛屿上的巨“龙”吓退了逃犯

以下文章来源于科学大院 ,作者EVEE

“HC SVNT DRACONES”

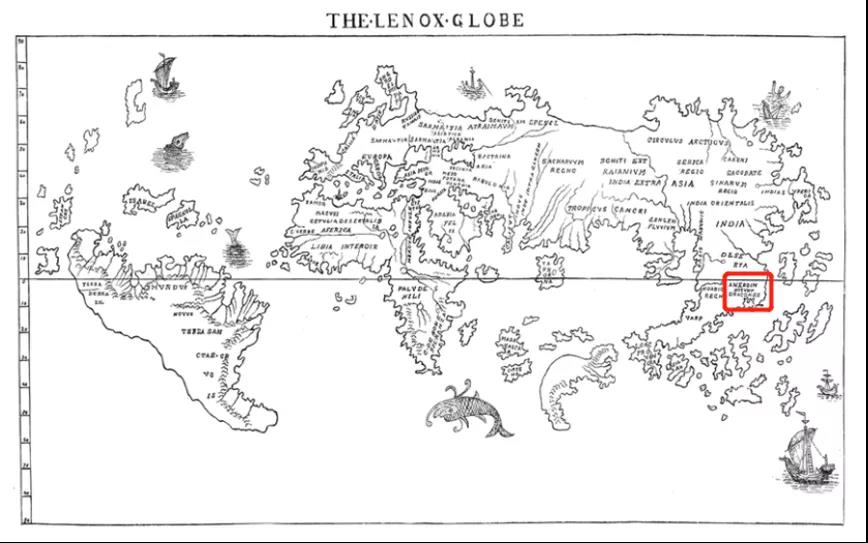

1510年,匠人在一个名为Hunt-Lenox Globe的地球仪上刻下了这样一句拉丁文警告语,翻译过来便是“Here are Dragons——此处有龙”。

Hunt-Lenox Globe上刻着“HC SVNT DRACONES”的警告语(图片来源:resurrect3d.lib.rochester.edu以及维基百科)

未曾想,400年后,在警告语标注的位置,一种被称作“科莫多龙”的生物在几个逃犯的惊恐声中,走进了人们的视野……

惊退逃犯的“喷火恶龙”

中世纪时,地图制图师们喜欢把龙、海怪以及其他神话生物的插图,或者是一些警示短语放在地图上那些被认为存在潜在危险的未知区域,其中最经典的短语是“HIC SVNT LEONES(这里有狮子)”,用于表示未知的领土。

不知是巧合,还是那时的人们已经在野外和科莫多巨蜥有过非正式的“会晤”,在Hunt-Lenox Globe上,“HC SVNT DRACONES”被标注于亚洲的东南海岸,这个有“龙”的地方离咱们并不远,现在叫做印度尼西亚,正是“科莫多龙”的分布区。

Hunt-Lenox Globe,由 BF da Costa 转录

(图片来源:theatlantic.com)

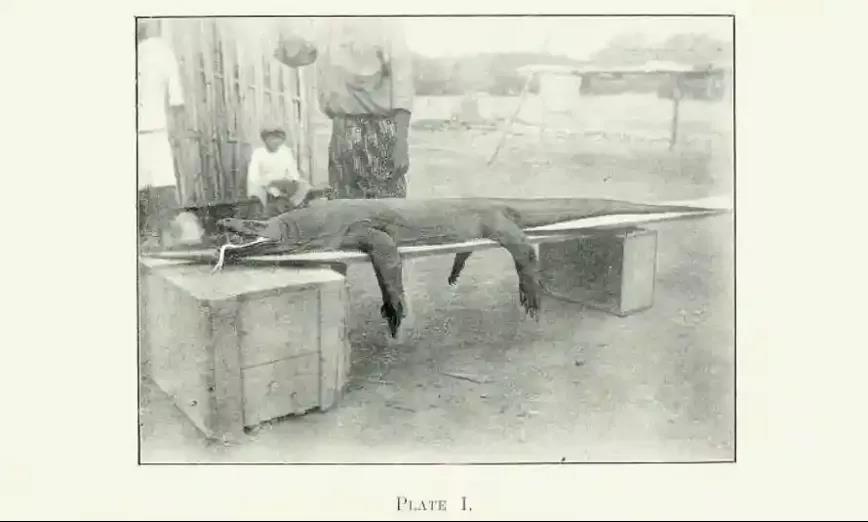

咱们继续回到正题,科莫多巨蜥(Varanus komodoensis)正式被发现是在1910年。有一种说法是几个越狱成功的犯人又跑回了监狱(那时的科莫多岛是流放犯人的场所),并宣称自己看到了“陆地上的鳄鱼”,“会喷火的龙”。这引起了当年驻守在小巽他群岛的范·斯廷·范·亨斯布鲁克中尉的注意,出于好奇,他前往科莫多岛进行调查,希望带回一只“恶龙”的活体。

科莫多巨蜥

(图片来源:cosmosmagazine.com)

理想很丰满,现实却很骨感。作为岛上的顶级掠食者,“恶龙”自然不会束手就擒,最终,中尉只获得了一具2.2米长的标本。他将拍摄的照片和这种“陆地鳄鱼”的皮寄给了当时爪哇动物学博物馆的馆长彼得·欧文斯(Pieter Ouwens),欧文斯意识到这并不是什么“陆地鳄鱼”,而是一种新的大型蜥蜴,并在两年后正式发表论文对其进行了描述。在论文中,欧文斯委婉写到:

“If the animal is indeed a species not yet described, I propose to call it: Varanus Komodoensis.”(如果该动物确实是一个尚未描述的物种,我建议将其称为科莫多巨蜥。)

科莫多巨蜥的第一张照片,由 van Steyn van Hensbroek拍摄(图片来源:Biodiversity Heritage Library)

尽管科莫多巨蜥分布于东南亚的几个孤岛之上,但这丝毫不能阻挡动物学家们研究科莫多巨蜥的热情,他们开始收集更多的标本,甚至一些活体还被带回欧洲以供研究科莫多巨蜥的方方面面。

但直到1969年,佛罗里达自然历史博物馆的爬虫学家Walter Auffenberg与家人搬到科莫多岛后,才开始了对科莫多巨蜥的第一次长期研究。

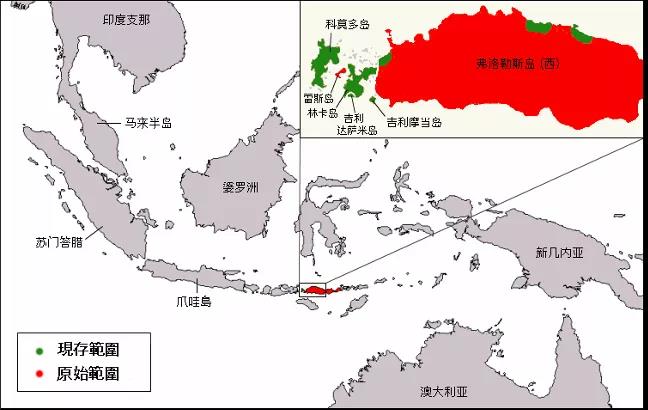

如今,生物学家们已经明确科莫多巨蜥是印度尼西亚东部的特有物种,目前仅在弗洛勒斯岛和附近的科莫多岛、林卡岛等岛屿存在分布。

科莫多巨蜥的分布

(图片来源:维基百科)

如何解释科莫多巨蜥的“巨大化”?

庞大的体型,仅分布在有限的岛屿,科莫多巨蜥究竟从何而来,又是如何进化出巨大的体型,这在当时成为了困扰生物学家们的谜题。

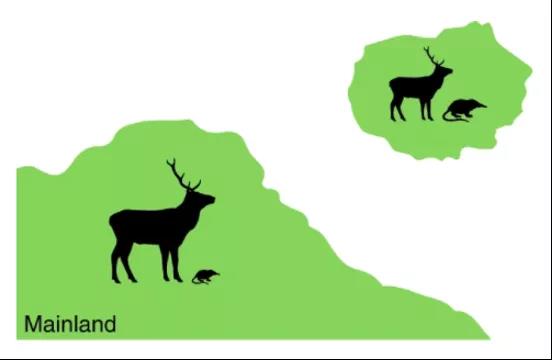

一开始,科学家们认为对科莫多巨蜥巨大体型的最佳解释是“岛屿效应”,这是个有意思的理论,简单来说就是:“生活在孤立岛屿上的大型动物,其体型会明显小于大陆生活的近亲;而小型动物的体型则会迅速增长,远超自己在大陆生存的近亲”。

岛屿效应

(图片来源:论文截图)

这种“岛屿效应”在不同的岛屿间往往会产生不同的进化结果,因为引起岛屿效应的因素往往十分复杂,孤岛上的小种群可以容易且快速地对这些影响因素进行响应,并产生一些让人匪夷所思的变化。

举几个例子,根据化石记录,法国泽西岛上的马鹿在6000年的时间里,体重从原来的200公斤降到了现在的36公斤,仅相当于原来的18%。

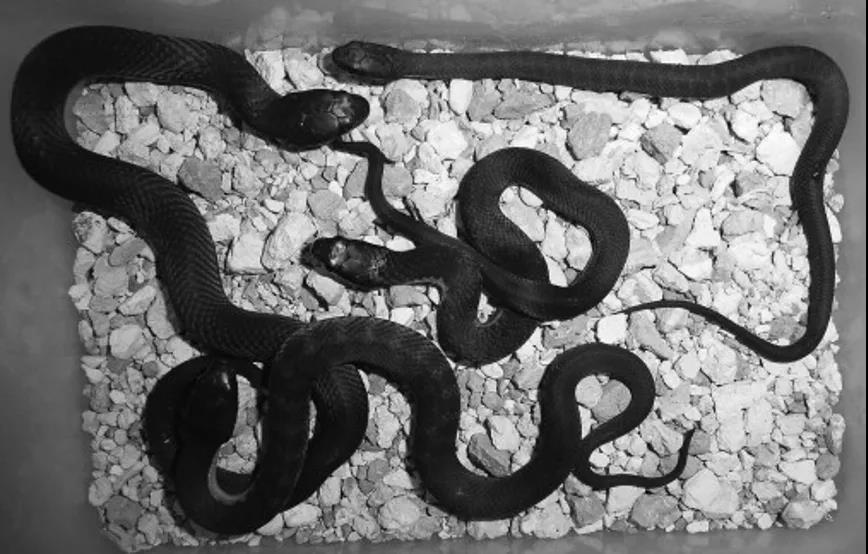

相反,澳大利亚周围的海岛上,由于没有小型两栖类动物生活,虎蛇只能捕捉体型较大的海鸟幼雏,食物的选择让海岛型虎蛇的身躯变得极为庞大,达到1.5米长,几乎已经是大陆近亲的一倍了。

注意,前方有蛇出没!(点击显示)

不同种群的虎蛇间的体型差异

(图片来源:论文截图)

根据岛屿效应,生物学家们很自然地会认为这些孤岛上的科莫多巨蜥是大陆上体型较小者的近亲,因为某些原因来到岛屿之上,而后再进化出如此庞大的体型。

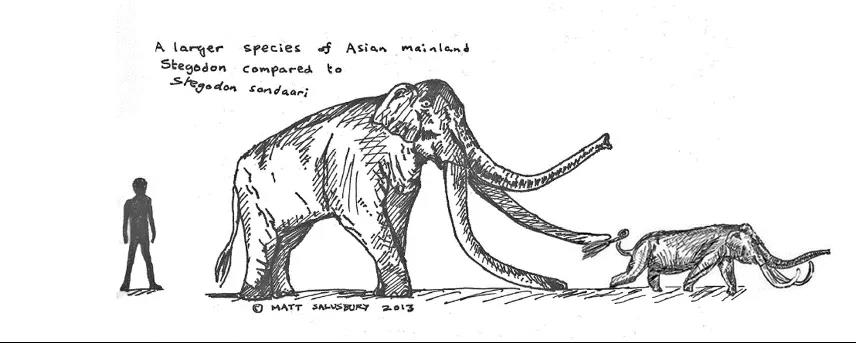

随后,另一个与科莫多巨蜥进化相关的理论被提出,本质上还是岛屿效应,但是将具体的影响因素进行了细化:科莫多巨蜥的体型是为了捕猎岛屿上的矮化剑齿象(stegodon)而进化出来的。

由于岛屿上生存空间、淡水,以及食物资源的限制,平日里动辄好几吨往上的剑齿象到了岛屿上就变成了“袖珍宝宝”,很快形成了适应岛屿环境的侏儒物种,这就给了岛屿上科莫多巨蜥的祖先们下嘴的机会。在这样反复“拉扯”的过程中,科莫多巨蜥的体型越来越大,最终成为了矮化剑齿象的专性捕食者。

大陆上的正常剑齿象(左)和岛屿上的矮化剑齿象

(图片来源:twilightbeasts.org)

这一套海岛上“龙”象争霸的理论看起来逻辑十分正确,但其基础在于科莫多巨蜥的祖先登岛之时体型尚小,巨大体型是登岛后才逐渐演化出来。

那么问题来了,科莫多巨蜥的祖先有没有可能在登岛前就已经实现了“巨大化”呢?

答案或许是肯定的。

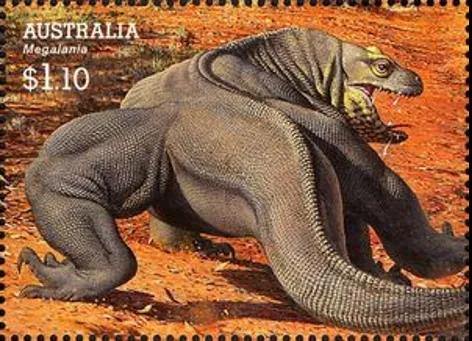

澳大利亚:失落的“龙”之乐园

19世纪50年代,英国博物学家理查德·欧文斯(Richard Owens)在澳大利亚发现了来自更新世(编者注:地质年代第四纪的早期,距今约180万年至1万年)的巨蜥化石(Megalania prisca)。Megalania prisca被称为古巨蜥,生存于更新世的南澳州。古巨蜥可以说是一个不折不扣的庞然大物,不计尾巴的平均长度约为2.2-2.3米,计算尾巴后的平均长度约为5.7米,比起科莫多巨蜥显然有过之而无不及。

邮票上的古巨蜥

(图片来源:colnect.com)

既然澳大利亚曾经存在过这样的庞然大物,那印度尼西亚孤岛上的科莫多巨蜥会是它们的后裔吗,后续发掘出的一系列化石告诉了我们确切的答案。

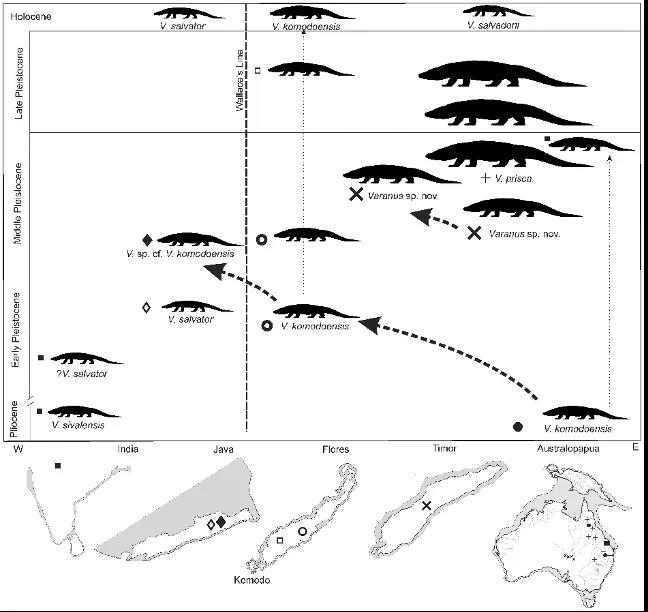

2009年,一项发表在PLOS ONE上的研究对来自印度、爪哇、弗洛勒斯岛、东帝汶和澳大利亚的巨蜥化石进行了分析,同时测量了化石和现代科莫多巨蜥的骨骼形态。

结果表明,来自澳大利亚上新世和更新世遗址中的化石标本和科莫多巨蜥在骨骼形态上存在惊人的相似度。

化石标本(黑)与现代科莫多巨蜥(白)在骨骼形态上的比较

(图片来源:论文截图)

进一步,研究人员重建了新近纪以来巨蜥的古生物地理学,提出澳大利亚才是科莫多岛上那些巨蜥的起源地,也就是失落的“龙”之乐园。

科莫多巨蜥的古生物地理学

(图片来源:论文截图)

2021年,一项基于系统基因组学的研究从遗传层面进一步证实了科莫多巨蜥来自澳大利亚。研究表明科莫多巨蜥在数百万年前曾与当前分布在澳大利亚和新几内亚南部的沙巨蜥的祖先存在基因交流,简而言之,就是存在种间的杂交,这一结果独立地证实了此前基于化石记录的科莫多巨蜥起源于澳大利亚的假说。

至于澳大利亚的科莫多巨蜥从何而来,那又是一个更早的故事了,学界普遍认为澳洲的巨蜥来自亚洲,篇幅所限,这里不再详细介绍。

从易危到濒危,

顶端猎食者的艰难处境

从广泛分布于澳大利亚到误打误撞来到弗洛勒斯,科莫多巨蜥走过了百万年的旅程,并最终和人类一同在岛屿上繁衍生息,但是谁也未曾想到,这样一个站在食物链顶端的强者,现实情况却已经岌岌可危。

2021年9月4日,世界自然保护联盟(IUCN)将科莫多巨蜥的保护级别由之前的易危调整为濒危,意味着科莫多巨蜥正处在灭绝的边缘。

科莫多巨蜥的保护级别被调整为濒危

(图片来源:IUCN)

是人们没有对科莫多巨蜥进行保护吗?当然不是!

在荷兰统治时期,荷兰当局就已经着手对科莫多巨蜥进行保护。

· 20世纪20年代后期,荷兰管理机构开始限制人们进入发现科莫多龙的岛屿,并通过法令保护野生动物;许多探险队拒绝收集科莫多巨蜥,仅在极少数情况下可以通过外交渠道获得科莫多巨蜥;

· 1937年,科莫多岛和林卡岛被指定为科莫多巨蜥的保护区;

· 1938年,荷兰管理机构禁止所有船只登陆科莫多岛,并且禁止出口任何科莫多巨蜥及其身体部位。

在印度尼西亚独立之后,保护工作也没有停下。

· 1980年,印度尼西亚建立了科莫多国家公园,以保护科莫多巨蜥及其栖息地;

· 上世纪90年代以来,印度尼西亚当局进一步通过立法确立了对科莫多巨蜥的保护,无论是活体,还是标本,科莫多巨蜥都被禁止进行商业交易。

科莫多国家公园

(图片来源:komodoresort.com)

事实上,印尼当局的保护是存在一定成效的。研究表明,科莫多巨蜥在科莫多国家公园中的种群相对稳定,但在弗洛勒斯岛,科莫多巨蜥的种群则面临很大的风险。

在最近的一次调查中,研究人员发现在弗洛勒斯岛上,许多曾经发现过科莫多巨蜥的区域已经由于人类活动,比如伐木、农业开垦和人类住区的扩张而难以寻觅到巨蜥的身影。

除此之外,非法贩卖、全球变暖、种群过小都对科莫多巨蜥的生存与延续存在影响。

2019年,7人因涉嫌在Facebook上出售科莫多巨蜥而被印尼当局逮捕。根据新闻,他们利用 Facebook 和其他社交媒体出售了至少40头科莫多巨蜥,要知道,一个科莫多巨蜥的种群通常不到500头个体,40头对于一些小群体而言,几乎等同于团灭。

印度尼西亚环境和林业部保护负责人维拉特诺(右)在雅加达举行新闻发布会,宣布逮捕 7 名涉嫌参与贩运科莫多巨蜥的嫌犯(图片来源:news.mongabay.com)

即便是在科莫多国家公园,一些旅游项目的开发同样引发了人们的担忧。印尼当局希望拥有一个“侏罗纪公园”,故而开始对国家公园里的一些设施进行重建和翻新,尽管官方报道这项工作正按照保护科莫多巨蜥的原则在有序进行,但科莫多巨蜥似乎被施工带来的噪音所困扰。

科莫多巨蜥和卡车狭路相逢

(图片来源:BBC)

大家可能听说过,在科莫多国家公园入口处的标志上印着一句警示语,“Do not kill this animal–she is your sister”,提示前来公园游览的人们不要伤害科莫多巨蜥。

科莫多国家公园入口处的标志

(图片来源:bajocrewtour.com)

这句话来源于一个在印度尼西亚世代流传的神话传说,在神话中,科莫多巨蜥没有漫长的演化历史,也不是从澳洲远道而来,而是和人类一母双胞,人类视其为亲人,彼此之间和谐共处。

拓展知识

在科莫多岛有一位拥有神秘力量的美丽女子,名叫Putri Naga,当地人称她为龙公主。龙公主善良而又美丽,吸引了一名叫作Majo的年轻小伙。

很快,两人坠入爱河,龙公主生下了一对双胞胎,一个人类宝宝和一个龙宝宝,他们给人类婴儿取名为 Gerong,而龙宝宝则被命名为Orah。

但Putri Naga 和 Majo 为拥有一个龙宝宝而感到羞耻,最终他们决定在家中照料人类婴儿,在森林里哺育龙婴,一对兄妹就此分离。

故事到这并未结束,在一次捕猎中,Gerong和妹妹Orah相遇了,因为不甘心放弃自己捕到的猎物,Gerong准备用携带的长矛刺向Orah,这时龙公主出现了。

“Put down your spear, my son,” she told him. “Would you kill your own sister?”

(“放下你的长矛,我的儿子”,她告诉他,“你会杀了自己的妹妹吗”)

Gerong恍然大悟,放过了自己的妹妹。

从那天起,Gerong和他的族人便将科莫多巨蜥视为自己的姊妹,他们像兄弟姐妹一般并肩生活,扮演着各自的角色,如果一条科莫多巨蜥老得不能自食其力,当地人甚至会将它们当做自己的家人来喂养。

但随着人类社会的发展,科学的进步,我们在解开许多疑惑的同时,也在一定程度上失去了对万物生灵该有的尊重。

在未来,科莫多巨蜥是灭绝,还是迎来新生,我们不得而知。

但同在一片天空下,人类在面对野生动物时,怀着谨慎而尊重的态度,与之和平共存,在任何时候,都有必要。

参考链接:

[1]Owen R (1859) Description of some remains of a gigantic land-lizard (Megalania prisca, Owen) from Australia. Philosophical Transactions of the Royal Society of London 149: 43–48.

[2]Gould GC, MacFadden BJ (2005) Gigantism, Dwarfism and Cope's Rule: “Nothing in Evolution Makes Sense without a Phylogeny”. Bulletin of the American Museum of Natural History 285(1): 219–237.

[3]Hocknull, S. A., Piper, P. J., van den Bergh, G. D., Due, R. A., Morwood, M. J., & Kurniawan, I. (2009). Dragon's paradise lost: palaeobiogeography, evolution and extinction of the largest-ever terrestrial lizards (Varanidae). PloS one, 4(9), e7241.

[4]Pavón-Vázquez, C. J., Brennan, I. G., & Keogh, J. S. (2021). A Comprehensive Approach to Detect Hybridization Sheds Light on the Evolution of Earth’s Largest Lizards. Systematic Biology.

[5]Benítez-López, A., Santini, L., Gallego-Zamorano, J., Milá, B., Walkden, P., Huijbregts, M. A., & Tobias, J. A. (2021). The island rule explains consistent patterns of body size evolution in terrestrial vertebrates. Nature Ecology & Evolution, 5(6), 768-786.

[6]Aubret, F., & Shine, R. (2009). Genetic assimilation and the postcolonization erosion of phenotypic plasticity in island tiger snakes. Current Biology, 19(22), 1932-1936.

[7]Aubret, F. (2015). Island colonisation and the evolutionary rates of body size in insular neonate snakes. Heredity, 115(4), 349-356.

作者单位:北京大学生命科学学院