人工智能系统如何助力地震监测?

据中国地震台网正式测定,

11月17日—18日,

我国江苏省盐城市大丰区海域、

四川省宜宾市珙县、

宁夏回族自治区银川市和灵武市等

多个地区发生地震,

震级皆低于5级,

所幸暂未收到人员伤亡消息。

很多小伙伴会好奇,

地震究竟可以预测吗?

什么是“地震云”?

人工智能系统又是如何助力地震监测的呢?

一起来文章中寻找答案吧!

地震可以预测吗?

地震是一种对人类威胁极大的自然灾害, 全球每年会发生上百万次地震。虽然绝大多数地震对我们没有太大影响,我们甚至感觉不到震感,但是当真正具有破坏性的地震来临时,我们将面临无法承受的损失和伤害。1976年发生的唐山大地震、2008年发生的汶川地震、2010年发生的玉树地震、2013年发生的雅安地震……房屋顷刻倒塌,背后是无数个家庭的破碎。2011年发生的日本福岛地震引发了福岛核电站核泄漏事故,使10多万人逃离福岛。

突如其来的大地震往往让我们手足无措、损失惨重,如果能提前预测地震,就可以挽救成百上千万人的生命。自古以来,人们就对地震预测具有一定的向往和探索。东汉时期,张衡发明了能感知地面震动的地动仪。地动仪可以感应和探测到已经发生的地震,但不能做到预测尚未发生的地震。

地动仪

还有人认为动物能预测地震。在大地震发生前夕,家禽和狗往往狂叫不止,这是因为家禽和狗能感觉到地震产生的次声波,这种次声波使动物感到不舒适。但根据动物行为预测地震其实并不稳定,也很难实现。因为动物感知很多时候是在地震发生后才出现,动物行为也受到各种因素的影响。往往都是大地震发生后,我们“复盘”时才回想起动物的这些异常行为。

受惊的鱼群

什么是“地震云”?

日本人曾提出“地震云”的说法,即如果出现了规律排列的条状或点状云,就意味着大地震将要发生。在1948年日本福井大地震前两天,就有人提出看到了“地震云”;2008年汶川大地震前夕,也有人提出合肥、九寨沟、郑州等地出现了“地震云”。但其实“地震云”能预测地震的说法缺乏科学依据,气象学家也大都认为“地震云”的形成与地震无关,而是与空气对流有关。

认为云可以用来预测地震,这样的误解在我国很早就出现了。1935年,我国宁夏的隆德县《重修隆德县志》中曾有记载:“忽见黑云如缕,宛如长蛇,横亘空际,久而不散,势必地震。”

被误传可以预测地震的“地震云”

其实所谓的“地震云”并不罕见,以高积云或层积云居多,加之有时出现在傍晚或早晨,染上晚霞或朝霞的颜色,就更被疑为“天有异象”,“地震云”就这么被大家误会了多年。

有心理学家用“心理聚焦效应”来解释:当人们遭遇诸如地震这样的重大事件后,往往会反复回忆起事件发生前经历的所有细节,并倾向于认为这是“罕见和异常”的。其实这些“罕见和异常”经常发生,只不过平时人们都不会去特意观察和记忆罢了。那些看似怪异的“地震云”,也是这个道理。

人工智能系统助力地震监测

地震预测一直以来都是一个公认的难题,就目前来说,我们对于地球结构以及地震发生的机制还不够清晰,远没有达到能够成功预测的水平。不光是地震会带来巨大的伤害,有时候强余震也会带来大量伤亡。预测强余震并及时采取措施,是避免余震带来二次伤害的有力措施。随着研究的深入,我们对地震相关参数有了一定了解。震源时间、位置、震级和震源机制解等震源参数的确定,有助于评估地震灾害情况、制定紧急疏散方案、预测可能出现的强余震的分布情况。

地震后的房屋

地震的发生是震源处岩石破裂和错动的过程,可以采用两个相对错动面的走向、倾向及倾角等参数描述,这些描述地震的参数就称为地震震源机制解。与确定地震的其他震源参数(震源时间、位置和震级)相比,震源机制解的推算与确定计算过程复杂,通常需要更多的人为交互,而且耗时长,缺乏自动化和效率。目前,世界各地地震监测台网的地震速报信息里并不包括震源机制解,往往需要在地震发生几分钟后甚至几十分钟后才能报出震源机制解。我们在全面自动化确定震源机制解方面面临着巨大挑战。

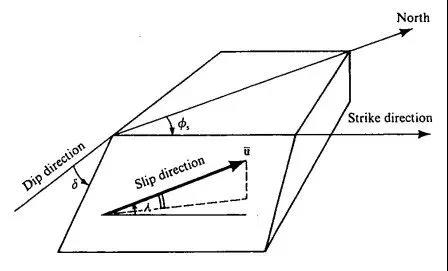

什么是地震震源机制解?

地震震源机制解(又称断层面解),是利用地震观测资料来研究地震发生时,震源处作用力和断层错动性质。其参数包含断层走向(strike)、断层倾角(dip)、滑移角(slip)等。

震源机制解各参数含义示意图

【其中,走向(strike)的角度定义为正北方向顺时针旋转到走向方向的角度;倾角dip的定义为从水平面向下旋转到断层面的角度;滑移角(slip)即定义为断层走向与滑动方向之间的夹角。】

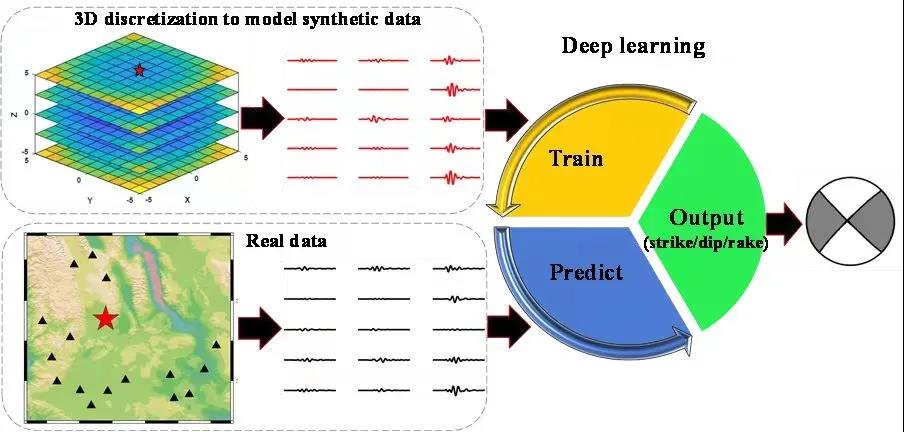

为解决震源机制解计算复杂、计算耗时长等问题,中国科学技术大学张捷教授课题组研发了一套人工智能系统,其能在1秒内估算出震源机制解。张捷团队提出了一种新的深度卷积神经网络,并用大规模的训练数据集来训练这一人工智能神经网络,以提高该人工智能系统的准确性和可靠性。该研究成果应用于“智能地动”人工智能地震监测系统,在地震发生后,地震数据进入人工智能系统,该系统能够根据数据库中汇集的上百万个地震资料,结合地震学理论,快速处理正在发生的地震数据。在不到1秒的时间,该人工智能系统就能准确估算出震源机制解,为预测强余震的可能分布以及震源附近的情况提供有力支持。

人工智能算法计算震源机制解流程图

现如今,科技发展越来越迅速,对于地震,相信我们会有不再惧怕的一天。

最后,地震应对方法再次分享给大家

一定要记牢