近期科研成果选编(第26期)

跟踪科研成果,掌握最新动态!

1

精神分裂症分子遗传机制研究中取得新突破

精神分裂症(Schizophrenia)是一组病因未明的慢性精神疾病,临床上往往表现为症状各异的综合征,涉及感知觉、思维、情感和行为等多方面的障碍以及精神活动的不协调。基于双生子的遗传学研究显示精神分裂症遗传率约79—81%,表明遗传因素在精神分裂症中具有重要作用。

目前,国际上已开展一系列大规模的全基因组关联研究(GWAS),报道了上百个与精神分裂症显著相关的单核苷酸多态性位点(SNPs),其中2q33.1风险基因座中遗传变异与精神分裂症显著相关。

近日,我国科学家团队基于已报道的108个精神分裂症风险基因座开展鉴别研究工作,发现132个功能SNPs中的2个功能SNPs(rs796364、rs281759)位于2q33.1区域,其在东亚人群中与精神分裂症显著相关,突破性发现这2个功能SNPs可能通过干扰转录因子(CTCF、RAD21和FOXP2)的结合来调控远端基因TYW5表达,进而影响神经发育和树突棘形态发生,导致精神分裂症易感。该研究发现将为精神分裂症的遗传分子机制解析提供重要依据。相关研究结果发表于Brain。

文章链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/03_KPzKUONtOMggKvOthgQ

2

科学家揭示竹子茎秆快速生长的机制

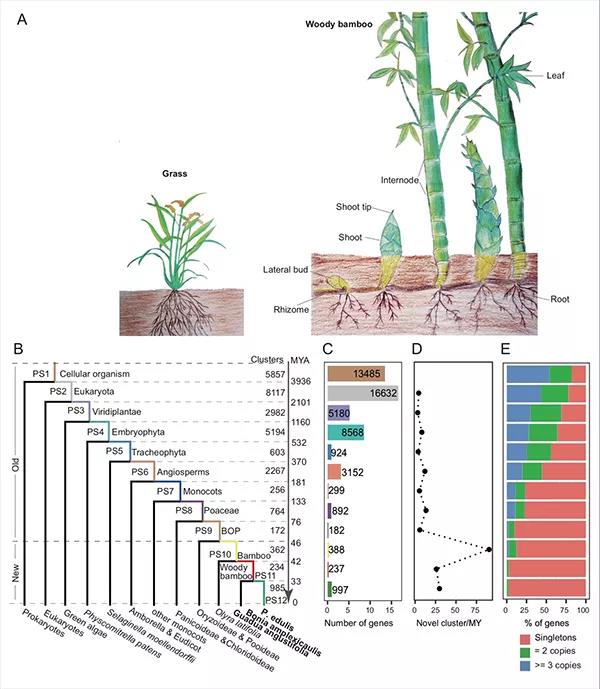

与禾草相比显示木本竹子的形态性状和系统发育地层学年龄

竹子是一种独特的禾本科植物,它的茎秆生长迅速,如毛竹的幼嫩茎秆(笋)一天生长可达1米。这种特性使其能够与其他树木竞争,从而适应森林环境。以往对竹子木本茎快速生长特性的研究主要集中在形态学、解剖学和生理学方面。近期,我国科学家开展了竹子新基因功能演化的研究,揭示了其茎秆快速生长的遗传机制,相关研究成果发表于Molecular Biology and Evolution。

科研人员对毛竹基因组数据进行基因组系统发育地层(phylostratigraphy)和演化转录组学分析,共鉴定出1622个近4600万年前出现的竹子孤儿基因(特有新基因),其中19个是从头起源(de novo)基因。在以往对其他植物的研究中,新基因主要在繁殖组织中高表达。这项研究发现,新基因在快速生长的竹笋中高度表达,并且表达量在快速生长的转折点达到最高。研究还发现,全基因组加倍(WGD)基因也在竹笋中特异性地高表达,孤儿基因和WGD基因在茎秆快速生长的共表达模块中富集,它们可能通过共同作用重塑了茎秆生长的表达网络,从而驱动竹子快速生长这一特性的形成。

文章链接:

https://www.cas.cn/syky/202109/t20210930_4807735.shtml

3

糖原累积与相分离驱动肝癌起始的重要机制

肝脏早期肿瘤病灶及小肿瘤中糖原过度累积

恶性肿瘤是威胁人类生命健康的重大疾病,因其发病机制复杂、早期诊断筛查技术少及缺乏有效的肿瘤早期诊断标志物,绝大数患者就诊时已处于肿瘤的晚期阶段。目前,肿瘤学研究多基于晚期肿瘤组织的临床分析与肿瘤细胞系的研究,对恶性肿瘤发生发展及演变机制的研究较少。因此,研究肿瘤的早期发现与诊断具有十分重要的科学意义与临床价值。

国家重点研发计划“蛋白质机器与生命过程调控”重点专项“控制肝脏组织发育、再生重塑与大小的关键蛋白质机器”项目取得重要进展。项目团队发现在肝脏早期肿瘤病灶及小肿瘤中普遍存在糖原过度累积的现象,暗示了早期癌变起始中的癌细胞汲取葡萄糖后,可能更多是以糖原储能的方式在胞内存储起来而不是以无氧糖酵解形式代谢分解葡萄糖。进一步研究发现,过多的糖原累积会发生液-液相分离,造成抑制细胞癌变的Hippo通路失活,下游原癌蛋白YAP活性增加,从而驱动肿瘤的发生发展。

该研究成果表明糖原过度累积可以作为肝癌早期筛查与诊断的重要依据,为肿瘤治疗提供新的思路。

文章链接:

https://news.xmu.edu.cn/info/1002/42016.htm

4

研究人员发现超临界地质流体演化新过程和机制

流体就像地球内部的“血液”,对于物质和能量的传输发挥重要作用。尤其是在地球深部的高温高压条件下,所形成的超临界地质流体,具有复杂的成分和结构、超常规的物理化学活性,可以促进地球深部物质循环,迁移元素富集成矿。然而超临界流体实验研究难度很高,目前国内外对超临界流体的演化行为仍严重缺乏了解。

在国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”重点专项的支持下,中国科学技术大学倪怀玮教授团队利用水热金刚石压腔原位观测了硅酸盐-水体系超临界流体随温度和压力降低而发生的相分离过程,首次发现超临界流体旋节分解和熔体网络形成机制,旋节分解机制可以极大地提高熔体和流体相分离的效率,熔体网络结构有利于矿物结晶时同时捕获不同比例的硅酸盐熔体和富水流体形成一系列成分有别的流体包裹体,揭示了一种全新的超临界流体演化机制,对岩浆热液矿床的形成具有重要指导意义。

文章链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/B2WuKPN4VZ7c3D6F5HyR-A

5

科学家揭示神经损伤后的自发性疼痛产生的新机制

自发性疼痛是指在没有外界刺激的情况下发生的疼痛。它是慢性疼痛的主要症状,发生机制仍不清楚,仍然难以治疗。近期,来自约翰霍普金斯大学和辛辛那提大学的研究团队利用在体成像技术研究了同步聚集放电引起神经损伤后的自发性疼痛发生机制,证实交感神经-肾上腺素受体通路介导了同步聚集放电和自发性疼痛的产生。该研究成果发表于Neuron。

研究人员对背根神经节(DRG)神经元进行了在体成像,发现周围神经损伤后异常自发活动的一种独特形式:相邻的DRG神经元聚集同步、偶尔性放电。聚集放电水平与神经损伤诱发的自发性疼痛行为直接相关。研究人员进一步证明了聚集放电由交感神经的活动触发。交感神经在损伤后会传导到DRG,去甲肾上腺素是介导这种独特放电的关键神经递质。交感神经活性和去甲肾上腺素受体对于DRG神经元同步聚集放电和自发疼痛行为至关重要。

这项研究提出了阻断交感神经介导的同步聚集放电可能是治疗自发性疼痛的新手段,为在临床上靶向该通路治疗神经损伤引起的自发性疼痛提供了理论支持和研发方向。

文章链接:

http://www.most.gov.cn/gnwkjdt/202111/t20211122_178133.html

6

新研究提供处理石油泄漏的生物解决方案

英国赫瑞瓦特大学网站报道称,研究人员测试合成化学分散剂和生物分散剂对促进海洋中石油分解的作用,研究表明,相比于合成化学分散剂,生物分散剂更能促进原油中强毒性化学物质的分解。研究发表在《微生物组》杂志上。

该研究在法罗设得兰海峡开展,这是一个具有大量石油和天然气活动的深水亚北极地区。研究人员比较了Finasol(一种用于处理海上溢油的全球储备化学分散剂)和鼠李糖脂(一种天然的生物表面活性剂)促进原油分解性能,发现当使用Finasol时,对分解芳烃最重要的细菌减少了。而使用生物表面活性剂时,并没有抑制这些重要的食油细菌,因此促进更多的芳烃被降解。

文章链接:

https://news.bioon.com/article/6792678.html