海洋最重要的初级生产者;受宣纸启发的多尺度纤维素膜材料;推动能源结构改革的质子导体燃料电池

跟踪科研成果,掌握最新动态!

1

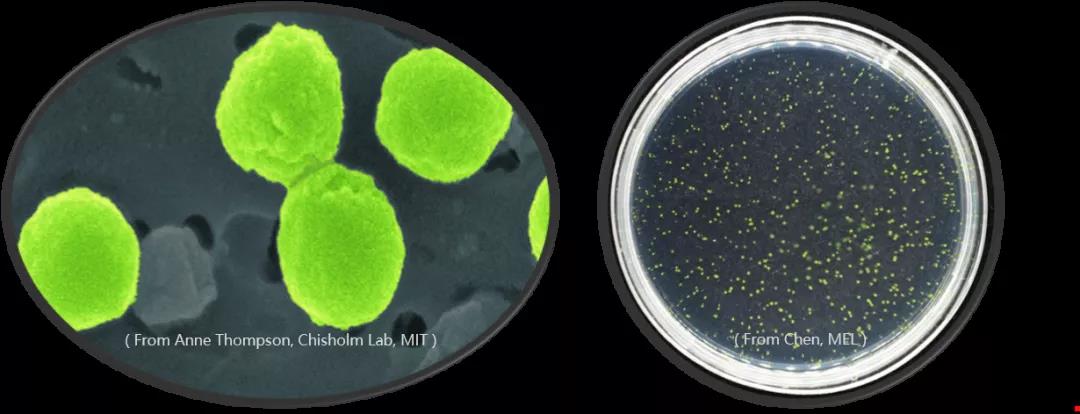

海洋最重要的初级生产者——原绿球藻

原绿球藻是地球上数量最多的光合自养生物,是海洋生态系统中极为重要的初级生产者,每年固定约40亿吨碳,在生物地球化学循环中发挥着重要作用。正是由于原绿球藻拥有巨大的种群数量和广泛的海洋地理分布,学界默认其有效种群规模也很大,进而认为自然选择在原绿球藻进化适应过程中极其有效,从而忽略遗传漂变作用。原绿球藻基因组小、GC含量低的特点也因此被认为是自然选择的结果——适应于寡营养环境。然而,长期以来上述传统观点缺少直接的实验证据,其是否正确一直是学界研究的重要科学问题。

厦门大学近海海洋环境科学国家重点实验室张瑶教授团队与香港中文大学罗海伟教授团队合作,通过连续3年的大规模单克隆连续传代的研究,首次开展了原绿球藻的基因突变累积实验,揭示了原绿球藻突变速率低、有效种群规模小的特征;研究颠覆了“原绿球藻的进化由自然选择主导”的传统认知,证明了遗传漂变在原绿球藻的进化和生态适应中的重要作用。厘清原绿球藻的种群进化和生态适应机制,有助于理解原绿球藻如何在开放大洋获得优势并成为海洋生态系统中最丰富的自养类群,对于准确理解其在现代海洋元素循环和地球进化史中的地位有重要意义。

来源:

https://news.xmu.edu.cn/info/1045/43108.htm

2

受宣纸启发的多尺度纤维素膜材料

造纸技术是中国古代四大发明之一,其中宣纸是我国保存高级档案和史料的最佳用纸,是流传至今古籍珍本,书画墨迹,传统艺术的重要载体,是中华民族宝贵的文化遗产,迄今已有一千五百多年的历史,宣纸制作工艺也被列为世界非物质文化遗产。宣纸是传统手工纸品最杰出的代表,具有绵软坚韧,百折不损,光而不滑,吸水润墨,洁白稠密,纹理纯净,防腐防蛀的优点,宣纸的种类繁多,制作工艺流程复杂,需经过100多道纯手工工序,整个制作周期至少历时一年,故有“纸寿千年”“纸中之王”的美称,居文房四宝之首。

近日,中国科学技术大学俞书宏院士团队特任副研究员管庆方等通过对传统宣纸的详细结构表征,探究了其高强度高韧性的微观机理,并且受宣纸制造工艺和结构的启发,研制出了一种具有多尺度结构的高雾度透明薄膜,是柔性透明电子器件基底材料的理想选择。基于该多尺度薄膜制作的柔性近场通讯电路电子器件兼具高透明度,高雾度和优异的柔韧性,在弯曲时仍然可以准确地记录和读取信息,展示了多尺度薄膜作为柔性电子器件基底的应用潜力。

来源:

http://news.ustc.edu.cn/info/1055/77995.htm

3

将推动能源结构改革的质子导体燃料电池

固体氧化物燃料电池是一种将燃料(氢气、天然气等)从化学能直接转化为电能的电化学装置,具有能量转化效率高、清洁环保等优点。目前固体氧化物燃料电池工作温度普遍较高(700-1000°C),对燃料电池组件材料的耐高温性和稳定性提出了严苛要求。如果以质子导体为燃料电池电解质材料,有望将燃料电池工作温度降至450–700°C,可大大降低固态燃料电池的生产成本,推动能源结构改革。但是,质子导体燃料电池的产业化应用仍需进一步提高其质子电导率。

上海交通大学密西根学院副教授陈倩栎课题组通过对质子导体中质子传导机理的研究,为设计具有高质子传导性的新型钙钛矿材料提供了理论依据。质子的扩散需要克服一个能量势垒,称为活化能。通过对等动力温度与材料结构之间联系的深入研究,陈倩栎团队提出通过材料结构设计调控晶格振动频率,进而实现所需的等动力温度,提高低温下的质子电导率,进而将推动质子导体新材料的研发和质子器件的应用。

来源:

https://news.sjtu.edu.cn/jdzh/20211228/166055.html

4

单原子材料机械合成助力绿色研发

单原子催化剂可用作单原子纳米酶,是一种近年来发展迅速的新一代纳米酶,其在生物传感、疾病诊断与治疗、生物成像等领域有着广泛的应用。单原子纳米酶具有分散的单原子结构和良好的配位环境,也具有显著的催化活性和稳定性。高原子利用率和结构均匀的单原子位置使单原子催化剂具有高活性、高选择性,为原子水平的催化机理研究提供了理想的平台。迄今为止报道的获得单原子催化剂的最常见策略是通过来自含有碳、氮和金属种类的选定前体的热解。目前,缺乏一种简便的原子级精度单原子催化剂合成策略仍然是一个巨大的挑战。

西安交通大学外科梦工场吕毅教授团队刘晓菲博士研究提出利用一种快速的一步机械化学诱导的自组装反应,这一研究成果,不仅有助于从原子角度理解纳米酶的催化本质,也为纳米酶的设计和活性的调控提供了理论支持。对绿色、简便研发新型生物医用材料,研发新型药物有重要指导价值。

来源:

http://news.xjtu.edu.cn/info/1004/175991.htm

5

通过古DNA研究揭示东亚家猪母系遗传历史

动物的成功驯化对人类社会发展具有里程碑式的意义,猪是最早被人类驯化的动物之一,在农业社会中发挥了重要作用,同时也是研究动物驯化的重要“模式动物”。至少在1万到8千年前,家猪已在安纳托利亚地区和中国中原地区独立驯化。古DNA研究已证实安纳托利亚的家猪在约8500年前随着新石器时代早期的农业人口进入欧洲,但进入欧洲的家猪不断与欧洲本地野猪混合,导致欧洲现生的家猪仅保留0-4%的近东祖源成分,显示出几乎完全替代的情况。

近期,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、中国社会科学院考古所和陕西省考古研究院发表共同主导完成的古代东亚家猪线粒体全基因组研究成果。研究获取了42例来自于黄河流域的中国古代猪线粒体基因组数据,发现有部分类型从新石器时代早期直到现在连续存在于中国家猪群体中;全新世以来,家猪群体具有2次快速的种群扩增现象。这些研究结果有助于深入理解东亚地区的家猪母系遗传历史。

来源:

https://www.cas.cn/syky/202112/t20211229_4820139.shtml