我国实现奥运史上首次机器人水下火炬接力;微米分辨率的肿瘤组织磁成像技术;室内环境中的氨气从何而来?

跟踪科研成果,掌握最新动态!

1

我国实现奥运史上首次机器人水下火炬接力

2月2日,在北京冬奥公园举行的2022年冬奥火炬传递活动中,由中国科学院沈阳自动化研究所牵头,联合北京动力机械研究所、广东智能无人系统研究院等单位研制的两台机器人实现奥运史上首次机器人水下火炬接力。

机器人在水下传递火炬

在火炬传递中,火炬手将奥运圣火传递给一台水陆两栖机器人,水陆两栖机器人手持燃烧火炬,沿冰壶赛道旋转滑入冰洞口;一台水下变结构机器人向其靠拢,两台机器人手持火炬在水下精准对接点火;水下变结构机器人手持点燃火炬从冰洞口出水,将奥运圣火传递给下一棒火炬手。

水陆两栖机器人

水下变结构机器人

该科研团队克服了冰水跨介质高适应性运动控制、复杂流场扰动的水下动态对准、水下机械臂厘米级精准作业、跨介质可靠燃烧组织等技术难题,研发了国际首支绿色清洁水空跨介质火炬,实现机器人水下高精度对接。此次活动在国际上首次实现了机器人水下火炬接力。此外,科研团队还研制了空中飞行机器人、地面机器人、冰雪面六足机器人等,先后参加了实验室测试和外场试验,为北京冬奥火炬传递提供了高质量的技术和装备支撑。

文章链接:

https://www.cas.cn/syky/202202/t20220214_4825177.shtml

2

科学家开发微米分辨率的肿瘤组织磁成像技术

病理组织检测是诊断癌症的“金标准”。传统的光学成像技术容易受到样品光学背景强、检测信号稳定性差、定量不准确和不同光学方法不能共用等问题的影响。中国科学技术大学的研究团队开发了微米分辨率的肿瘤组织磁成像技术,相较于传统的光学成像检测方法,该技术具有高稳定性、低背景和肿瘤标志物绝对定量的特点。

研究团队开发了组织水平的免疫磁标记方法,通过抗原-抗体的特异性识别,将磁颗粒特异标记在肿瘤组织中的靶蛋白分子,将已完成磁标记的组织样品紧密贴附在磁显微镜的检测器上进行磁场成像,最后通过深度学习模型定量分析检测信号,实现微米分辨率的肿瘤组织磁成像。由于生物样本自身一般都没有磁场背景,而且磁信号的高稳定性便于样品的长期保存和重复检测,所以这项技术在分析含光学背景、光透过差和需要定量分析的生物组织时具备明显优势,是肿瘤组织检测领域的重要突破。

该研究成果不仅在肿瘤临床诊断方面具有广阔的应用前景,也为肿瘤相关研究提供了新的技术支撑。

文章链接:

http://www.most.gov.cn/gnwkjdt/202202/t20220217_179413.html

3

在沉香研究中取得进展

沉香是瑞香科(Thymelaeaceae)沉香属植物白木香Aquilaria sinensis (Lour.) Spreng.含有树脂的心材,是“沉檀龙麝”四大香药之一,其在阿昌族、傣族、德昂族、哈尼族、景颇族、傈僳族、藏族、彝族等民族的传统医药中也有应用。沉香提取物和白木香提取物已被收录在“已使用化妆品原料名称目录”(2021版),但目前尚未从沉香中研发出化学新药。

最近,中国科学院昆明植物研究所副研究员王跃虎研究团队,联合云南大学教授杨靖华和汪云松研究团队,以及云南农业大学教授何月秋研究团队,根据芳香类药物有效成分容易透过血脑屏障的理论,对沉香的化学成分和神经药理活性开展研究,发现沉香中的主要化学成分——倍半萜类成分和2-(2-苯乙基)色酮类成分均呈现出显著的神经保护活性,具有研发抗帕金森病和抗抑郁症新药的潜力。

文章链接:

https://www.cas.cn/syky/202201/t20220129_4824099.shtml

4

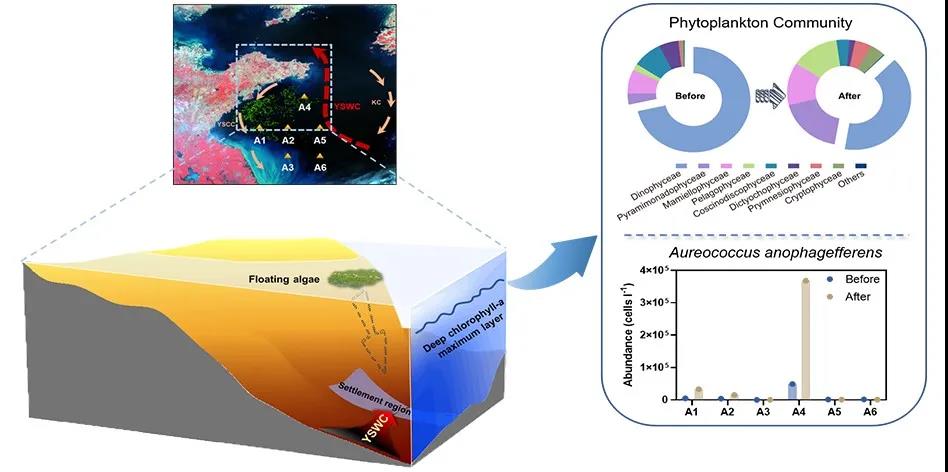

绿藻沉降后促进褐潮原因种生长示意图

绿藻沉降后促进褐潮原因种生长示意图

2007年,南黄海海域首次出现浒苔(Ulva prolifera)形成的绿潮,截至目前绿潮已连续15年暴发。每年绿潮发生过程中均有大量绿藻在南黄海沿海一线堆积,对沿海地区旅游业和养殖业等社会经济活动构成威胁。在大规模绿潮暴发后期,仍有大量漂浮绿藻在南黄海海域沉降、腐烂、分解,然而,绿潮后期大量漂浮绿藻死亡分解对海域生态环境影响的相关认知仍不足。

围绕黄海绿潮对海域生态环境的影响,中国科学院海洋研究所研究员于仁成团队查明了南黄海海域绿潮后期大量漂浮绿藻的沉降区,揭示了沉降区生态环境在绿潮发生前后的独特变化。

研究人员以表层沉积物中28-异褐藻甾醇作为石莼属绿藻生物标志物,基于多年现场调查数据,发现绿潮后期大量漂浮绿藻主要沉降在山东半岛东南部海域(36-36.5°N, 122-124°E)。研究应用扩增子高通量测序和qPCR等手段分析了绿潮发生前后沉降区浮游植物群落的变化,发现大规模绿潮消退后,沉降区浮游植物中抑食金球藻丰度及优势度均有明显增加;综合相关调查结果,推测浮游植物群落变化受到绿潮发生前后沉降区环境变化和黄海暖流形成的双重影响。抑食金球藻是一种典型的生态系统破坏性藻华(EDAB)原因种,2009年以后在黄渤海海域多次形成褐潮,对海域贝类养殖及沿海地区经济动物苗种孵化产业造成破坏。深入探究绿潮与褐潮之间的潜在关联,有助于更全面地了解黄海绿潮造成的生态环境效应。

文章链接:

https://www.cas.cn/syky/202202/t20220214_4825161.shtml

5

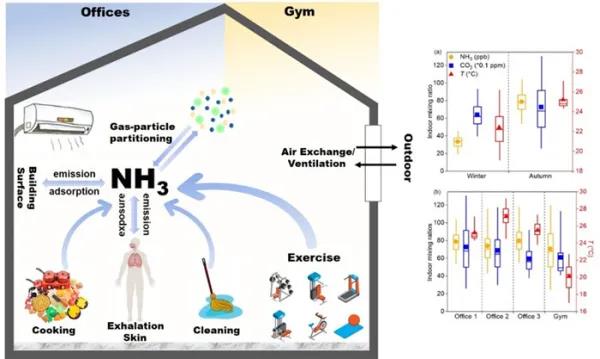

大气所在室内环境氨气的变化和来源研究中取得进展

氨气在室内的来源和变化过程

近期,中国科学院大气物理研究所博士李峻瑶、研究员孙业乐在3个办公室和1个地下健身房开展室内氨气的观测与分析,同时进行开关窗、烹饪、清洁等控制实验研究室内氨气的源、汇及人类活动影响下的动态变化过程。

研究发现,不同季节、不同室内环境中氨气和二氧化碳浓度的日变化规律相似,且与人的活动规律一致。人的皮肤裸露程度、室内温度、房屋建筑材料和人类活动(人数变化、开关窗、做饭、清洁、运动)都会显著影响室内氨气浓度水平。夏季皮肤暴露更多、排汗增多,会导致表皮向室内空气中排放的氨气增加;室内温度升高会加速氨气从表面储库和建筑材料的释放;新装修的房间虽然只有一个人,但其室内平均浓度却是几个环境中最高的;炒蔬菜几乎不排放氨气,而含动物蛋白食物的烹饪对室内浓度有很大的贡献,这是高温下肉类蛋白质中氨基酸的热解导致的;集中运动时,健身房中的瞬时浓度会达到高值,表明人的排放与呼吸、排汗等新陈代谢速率有关。

氨气和二氧化碳的室内去除机制有所不同。研究表明,氨气在室内的去除速率显著高于平均空气交换率,说明室内氨气不仅通过空气交换去除,还存在其他反应或者吸附等去除过程。此外,研究发现室内高浓度的氨气会通过气—粒分配对颗粒物生成产生影响。当室内浓度超过40ppb时,会促进气相氨气到颗粒相的非均相转化及铵盐的生成。相反,较高温度下,铵盐的分解又会向室内空气释放出氨气。

文章链接:

https://www.cas.cn/syky/202202/t20220207_4824434.shtml