超细颗粒物与血糖升高有关联;小尺寸晶体管实现重大突破;低色温光源可减少青少年近视

跟踪科研成果,掌握最新动态!

1

超细颗粒物与血糖升高有关联

超细颗粒物,即空气动力学直径小于100纳米的颗粒物,是大气颗粒物的关键毒性组分。虽然其质量微乎其微,但对大气颗粒物的数量贡献极高。大气中的超细颗粒物可被人体吸入肺部,进入循环系统,并扩散到全身多个组织和器官,对人体健康产生直接的损伤。因此,超细颗粒物暴露的健康效应研究关注度越来越高,但目前为止健康效应的证据及内在的生物学机制尚不明确。

2016年至2017年,北京大学环境科学与工程学院朱彤教授课题组与北京大学第一医院及北京市西城区什刹海社区卫生服务中心开展合作,于什刹海周边社区招募了135名受试者,并完成了410次重复随访的定群研究。研究发现,健康随访前平均1至13天超细颗粒物暴露与受试者空腹血糖水平的升高显著相关,且随着累积暴露时间窗口的增加,空腹血糖水平升高的幅度也在逐渐增加。敏感性分析和双污染物模型结果表明超细颗粒物暴露与空腹血糖水平之间的关联非常稳健和显著。

该研究增加了超细颗粒物短期暴露导致健康损伤的流行病学证据,并为探索污染物暴露后健康指标水平变化的潜在机制提供了新的见解,提示未来研究应更多地关注大气中超细颗粒物暴露对人体健康的影响和机制。

内容来源:

https://news.pku.edu.cn/xsky/7cb58b6251d242d9861789134ab285e3.htm

2

小尺寸晶体管实现重大突破

晶体管作为芯片的核心元器件,更小的栅极尺寸能让芯片上集成更多的晶体管,并带来性能的提升。Intel公司创始人之一的戈登·摩尔(Gordon Moore)在1965提出:“集成电路芯片上可容纳的晶体管数目,每隔18-24个月便会增加一倍,微处理器的性能提高一倍,或价格下降一半。”这在集成电路领域被称为“摩尔定律”。过去几十年晶体管的栅极尺寸在摩尔定律的推动下不断微缩,然而近年来,随着晶体管的物理尺寸进入纳米尺度,造成电子迁移率降低、漏电流增大、静态功耗增大等短沟道效应越来越严重,这使得新结构和新材料的开发迫在眉睫。根据信息资源词典系统(IRDS2021)报道,目前主流工业界晶体管的栅极尺寸在12纳米以上,如何促进晶体管关键尺寸的进一步微缩,引起了业界研究人员的广泛关注。

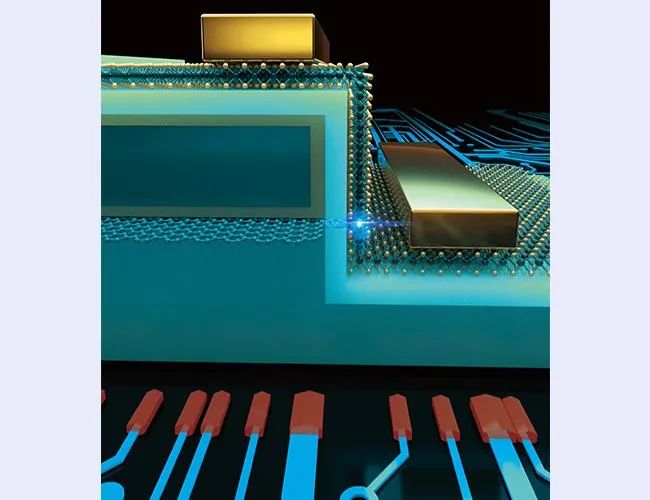

亚1纳米栅长晶体管结构示意图

近日,清华大学集成电路学院任天令教授团队在小尺寸晶体管研究方面取得重大突破,首次实现了具有亚1纳米栅极长度的晶体管,并具有良好的电学性能。这项工作推动了摩尔定律进一步发展到亚1纳米级别,同时为二维薄膜在未来集成电路的应用提供了参考依据。

内容来源:

https://www.tsinghua.edu.cn/info/1175/92042.htm

3

低色温光源可减少青少年近视

近视是眼睛在调节放松状态下,距离较远物体的反射光线经眼球屈光系统作用后,聚焦于视网膜之前,导致视物不清的病理现象。近视对工作和生活有较大影响,中高度近视患者在中年以后,白内障、青光眼、视网膜脱离、视网膜变性等疾病的发病率显著增加。

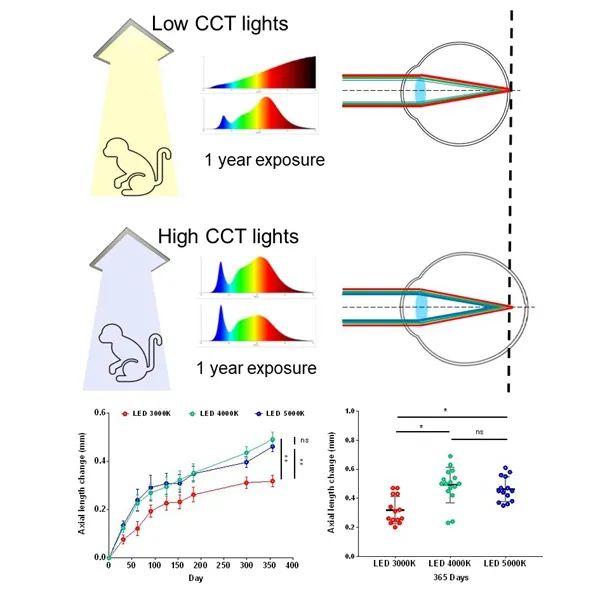

近几十年来,随着居住和学习环境中照明条件的改变,近视的发病率迅速增加,提示光环境可能是近视发生发展的重要原因。相关色温(Correlated Color Temperature,CCT)可以在一定程度上反映光源的光谱成分。中国科学院昆明动物研究所研究员胡新天团队使用32只幼猴作为研究对象,采用由不同相关色温构成的四种典型光源来探究相关色温与眼轴增长之间的关系。在经过365天的观察后,低CCT光照下猕猴的眼轴增长显著小于高CCT光照下猕猴的眼轴增长,且在整个观察期间,这种效应是持续和稳定的。该研究首次系统地解析了常规照明光源色温与眼轴发育关系。眼轴过度增长是青少年近视的主要原因,该成果或为预防青少年近视提供新的手段和方法。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202203/t20220310_4827721.shtml

4

健康监测领域可穿戴变色传感器

可穿戴健康监测设备能够实时对生理信号进行分析判断,为满足人们这一需求带来契机。但是,大多数用于可穿戴健康监测设备的柔性电子器件是将生理信号转化为电信号,需要大量外部仪器设备收集分析,操作过程繁琐。

可穿戴变色传感器为解决这一问题带来曙光。许多可穿戴设备会通过改变颜色来监测皮肤生理信号,这些信号可以用肉眼直接识别,为患者/医生感知刺激提供简单直接的传感/映射路径。在过去的十年中,基于变色的健康监测引领了可穿戴设备的发展,这是因为它们与可穿戴电子器件比起来具有很多优点,例如易读取、快速响应、可逆性、低成本和制造程序简单等。由于变色响应材料在外部刺激(例如,机械力、湿度、光、电压及温度)下可产生肉眼可见的颜色变化,可将其用作传感元件去监测表皮生理信号。但是,变色可穿戴传感的发展仍处于萌芽阶段,需要解决许多问题,例如与皮肤贴合度低、视觉信号干扰、连续监测时间短和耐用性差。

西安交通大学徐峰教授课题组总结了一系列可以在温度、pH、光和电场等因素刺激下变色的材料,以及将其集成在可穿戴表皮传感器上,作为健康监测的应用。生理信号通常分为三个部分,即物理信号、电生理信号和化学信号,三种信号与健康状况高度相关,也可以集成到一个单一平台中进行多生理信号监测。

内容来源:

http://news.xjtu.edu.cn/info/1004/179946.htm

5

超灵敏碳纳米管气流传感器

气流传感器在航空航天、气象预测、环境监控、生物医药、电子皮肤、可穿戴设备及集成智能设备等领域有十分重要的应用。然而,传统的气流传感器响应速率慢、灵敏度低、检出限高、检测范围窄和回滞较大,严重限制了相关应用。

碳纳米管直径小,长径比大,柔性好,密度小,力学和电学性能优异,是制备高性能气流传感器的理想材料。然而,由于碳纳米管制备技术的限制,以往研究中多采用聚团状碳纳米管宏观体,或用碳纳米管粉体与其他材料的体相复合材料做传感部件。这些设计无法发挥碳纳米管自身的结构和性能优势,使传感性能大打折扣,灵敏度差、响应速度慢、检测范围小,与传统气流传感器相比体现不出优势。同时,基于复合体相材料的气流传感器结构复杂,传感机理不明晰,难以为高性能气流传感器的设计提供指导。

近日,清华大学化工系张如范副教授课题组在制备超灵敏碳纳米管气流传感器方面取得重要进展,首次提出了利用超长碳纳米管悬空网络(SCNTN)制备超灵敏气流传感器的概念,制备出的结构独特的碳纳米管气流传感器,展示出优异的性能。

内容来源:

https://www.tsinghua.edu.cn/info/1175/92118.htm