谋划后奥运时代科技成果转化,构建新时期冬奥产业格局

以下文章来源于科技导报 ,作者袁燕军,王熙

过去38天里,北京携手张家口向世界奉献了北京冬奥会、北京冬残奥会这两场值得被历史铭记的体育盛会。

本文介绍了2022年北京科技冬奥相关科技产业的布局,总结了当前科技项目成果及测试情况,从政策、产业和企业3个层面给出了后续发展的政策建议。

为继续发挥奥运对科技产业的促进带动作用,2022年北京冬奥会遵照“绿色、开放、共享、廉洁”的办奥理念,提出科技冬奥的发展思路,努力将现代科学技术精神、思维和成就,多角度、多渠道地嵌入奥运会的每一个细节。

同时,提前谋划后奥运时代的科技成果转化,为构建新时期冬奥产业格局贡献力量。

科技冬奥相关产业布局

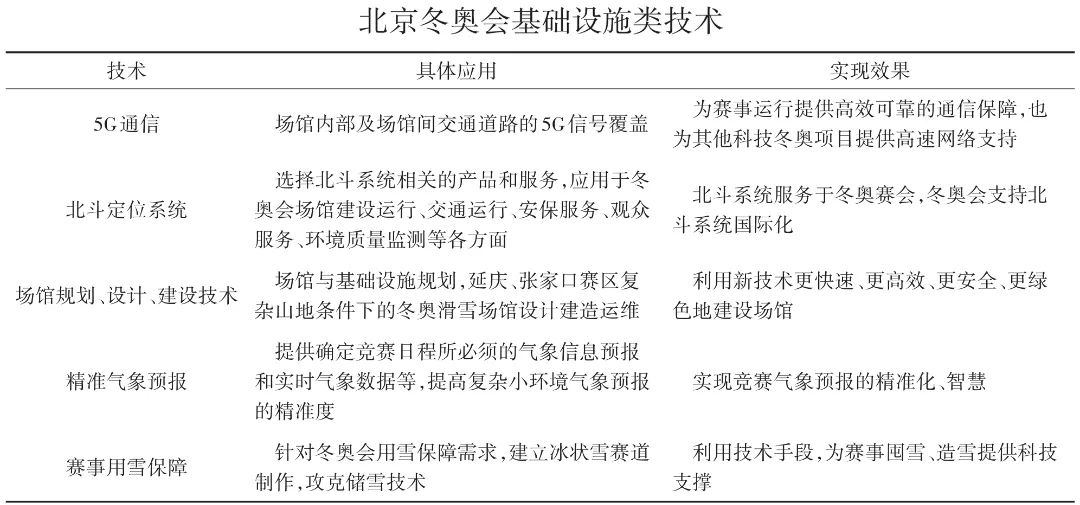

北京冬奥组委会同相关部门围绕实际应用场景,从基础设施、绿色环保、智慧智能、转播服务等方面进行了项目布局。

构建智能基础设施

5G通信、北斗定位、场馆设计建设、精准气象、赛事用雪等在冬奥会赛事场景下的深入应用,为冬奥筹办和赛事运行带来了基础科技支撑。

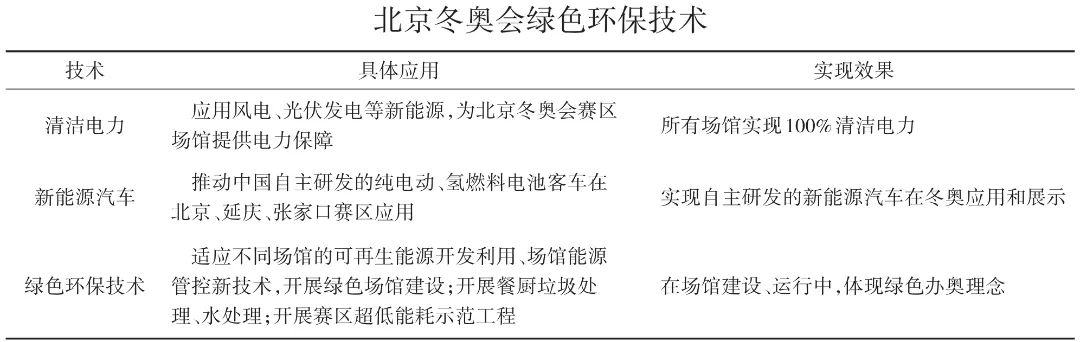

发展绿色环保技术

“绿色”是4个办奥理念之首,也是北京对全世界的庄严承诺,在“碳达峰、碳中和”的背景下,能源控制、垃圾处理、园林绿化、氢动力公交车等新技术、新服务在北京冬奥会广泛应用。

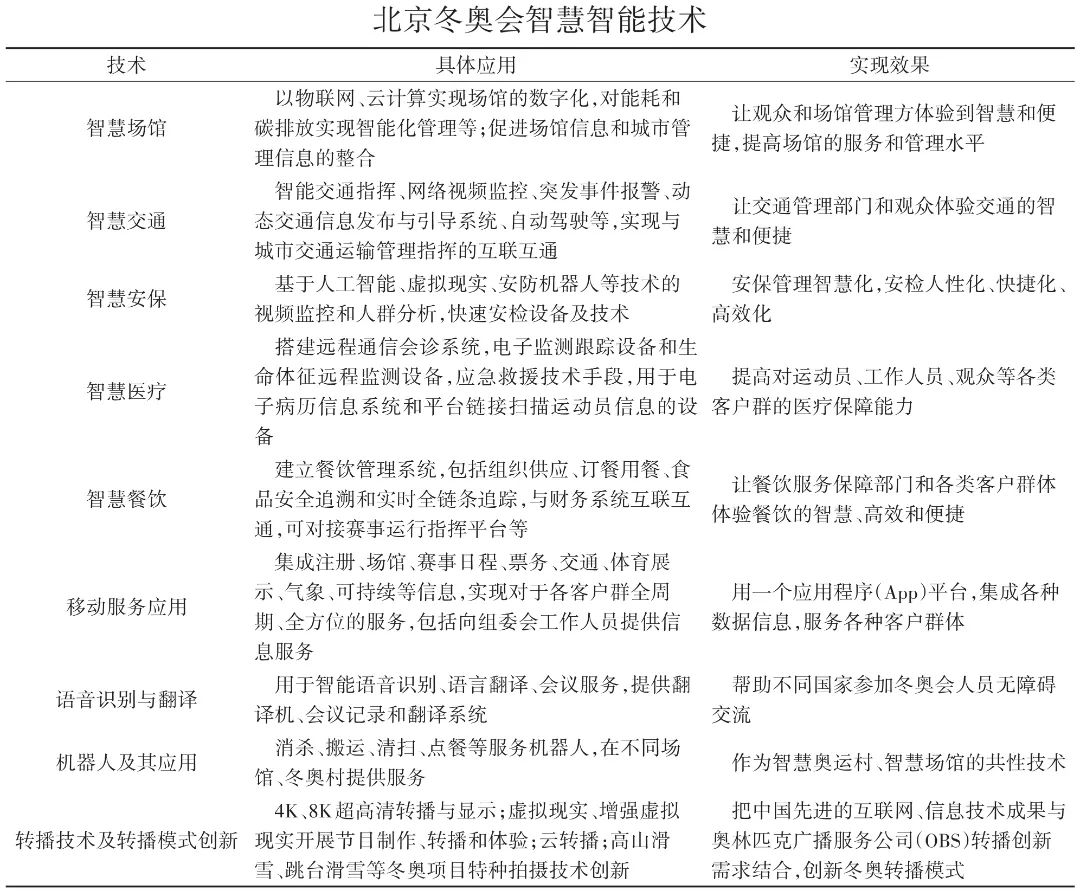

提供智能互联服务

在各个环节,让运动员、工作人员、观众等不同客户群充分体验智慧冬奥的智能化服务,享受智慧冬奥的全新体验。

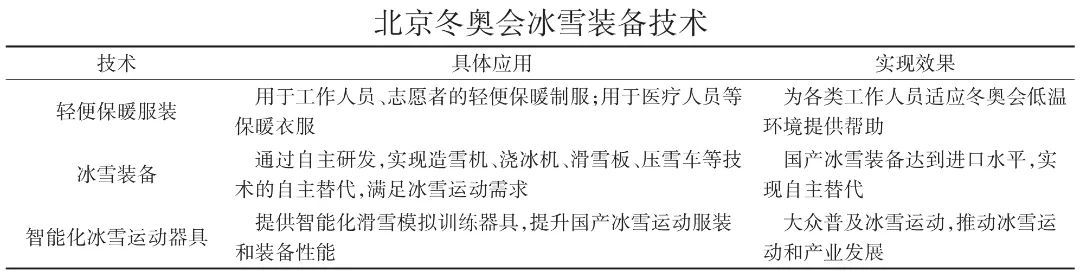

发展冰雪运动产业

围绕支撑赛事保障运行和服务3亿人参与冰雪运动,加强冬季户外御寒保暖、冰雪装备等自主技术和产品应用,拉动相关产业势能,促进京冀协同发展。

科技冬奥2022行动计划

取得显著成效

为支持科技冬奥,科技部发布“科技冬奥2022行动计划”,设立“科技冬奥”重点专项,北京市科委、河北省科技厅连续3年进行科技冬奥项目支持。

基础设施愈加智能有力

在基础设施建设方面,充分运用数字孪生、5G等领先技术,为冬奥基础设施智能精准服务提供有力支撑。

5G信号覆盖所有场馆和连接场馆的道路,全面支持云转播、8K直播、自由视角等智能技术应用。

国家速滑馆采用世界跨度最大的单层双向正交马鞍形索网屋面,用钢量仅为传统屋面的1/4。

1.2万m2的全冰面设计是目前亚洲最大冰面,采用分模块控制单元,可同时开展冰球、速度滑冰、花样滑冰、冰壶等运动。

国家雪车雪橇中心采用“毫米级”双曲面混凝土喷射及精加工成型技术,1.9公里赛道一次性喷射浇筑成型。

国家游泳中心应用装配式快速拆装和调平动态监测技术,可在20天内完成“水-冰”场地高效智能转换,并实现高精度环境控制。

首钢滑雪大跳台实现世界杯及以上级别单板大跳台与空中技巧比赛的赛道剖面转化。

冬奥智慧气象服务技术及系统,能实现高精度无缝隙的10 min更新、百米级网格精准冬奥气象24 h预报。

高效储雪和冰状雪赛道制作技术研发成功,为相关冰雪活动提供了用雪保障。

绿色环保理念充分展现

科技促使绿色环保贯穿冬奥全过程、全环节、全领域。

在张北建立了柔性直流工程,赛事期间为北京冬奥会所有场馆提供100%绿电供应,北京冬奥会是奥运史上第1次全部使用绿色清洁电力的奥运会。

国家速滑馆、首都体育馆、首体短道速滑训练馆、五棵松冰球训练馆采用的二氧化碳跨临界制冷系统制冷技术,冰面平整度≤3 mm,冰面温差不超过0.5 ℃,同时可实现制冷余热高效回收,碳排放趋近于零。

氢能发动机已装配在不同车型,配置输出功率为400 kW氢燃料电池发电系统,可实现无时差供电切换,共计800余辆氢能源大巴为赛会提供交通服务保障。

北京冬奥氢能手持火炬是世界上第1款可广泛应用的量产版、轻量化氢能火炬。

以玉米、薯类及秸秆纤维素等可再生资源为原材料生产的可降解餐具,代替塑料制品为冬奥会提供相关服务。

智慧智能技术无处不在

通过构建场馆可视化“数字孪生”模型,实现远程考察场馆三维场景仿真,克服疫情对筹办工作的影响。

冬奥颌面创伤智能移动方舱集成了卧式CBCT、冻伤面部数据采集系统、心电监护仪等,赛时为受伤运动员提供医疗服务。

基于5G的智慧医疗应急救援平台,可实现冬奥赛场内各救援点与北京冬奥组委医疗指挥中心的语音对讲、多媒体通信、实时定位等功能,确保伤员得到及时救治。

利用自主研发的超微型芯片,结合区块链技术,实现食品全流程监控、全方位防伪溯源。

云端互联观众互动体验系统在场馆看台进行了发光设备的部署,并实现了与场馆声光电系统的协同控制,营造良好赛事气氛。

可穿戴式体温计的芯片传感器仅沙粒大小,测温可精确到0.05 ℃,实现精准、快速锁定体温异常人群。

面向会议和媒体的多语种语言智能交互设备,支持69个语种语音识别和168个语种互译。

包括多种车型的自动驾驶车辆,已在首钢园区示范,并进行了火炬传递展示。

国际云转播中心实现了全云、全IP的云转播服务,打造专业级“云转播+互联网视频平台”;8K虚拟现实观赛,通过在场馆内部署的8K虚拟现实相机进行赛事视频采集,利用自主研发的8K虚拟现实直播系统,在远端可实现360°自由交互、沉浸式观赛体验,可自由切换视角观看赛事直播。

冰雪产业技术扎实创新

在冰雪产业方面,研发的手套、袜子、围脖等服饰已在延庆、张家口场馆工作团队应用,可实现-30 ℃低温环境稳定工作。

基于自主知识产权的国产大中型压雪车,已完成4000 m2压雪测试,部分关键技术指标已达到国际水平。

首台国产雪蜡车已在承德国家雪上项目训练基地为国家越野滑雪队开展服务。

促进科技冬奥产业发展的

对策与建议

如何推动冬奥科技更好应用、促进后冬奥经济助推北京国际科技创新中心建设、更好地促进冰雪运动产业的蓬勃发展,是目前需要不断思考和实践的问题,也是科技冬奥理念的重要体现。

加大政策支持,促进冬奥科技成果的转化应用

加快冬奥科技的示范应用

拓展冬奥科技应用场景,推动项目成果与业务领域服务结合,推动新一代信息技术、新型显示、人工智能、媒体转播、体育科技等方面新技术,在冬奥会及冬残奥会的示范应用,对于有发展前景的新技术、新产品、新成果,要加大支持力度,促进其快速转化和落地。

持续向全社会推介冬奥科技

建立冬奥科技资源库,精选一批技术水平高、应用前景广阔、具有巨大市场潜力的新技术、新产品、新成果,搭建产需对接平台,持续、集中、广泛地向全社会推介,支持冰雪产业发展,推动冬奥科技的广泛示范应用,培育一批具有自主品牌的冰雪运动产品。

加大对基础设施的二次投资

各级政府应从长远角度出发,充分利用存量资源,为冰雪产业、冰雪科技提供转化落地的场景。

场馆层面打破一年一季的运营模式,探索冰雪场地的全季运营,利用科技手段打造四季雪场。

释放产业动能,应持续畅通科技冬奥的链接纽带

冬奥冰雪运动带来的产业联动,能够促进产业结构优化,带动整个经济实现全面、协调和可持续发展。

借助冬奥平台促进新的产业模式成长

持续推动科技冬奥成果在城市治理、民生发展等领域发挥作用,发挥科技冬奥成果的示范引领作用,加速推动云转播、8K、氢能利用、人工智能、5G产业发展,带动形成新的经济增长点。

加快构建科技冬奥产业生态

推动冰雪运动需求的供给侧改革,推动北京市产业结构优化和产业链升级,在此基础上进一步完善科技与奥运的创新技术应用,打造奥运科技亮点,最终实现奥运科技链与产业链、创新链的有效结合,为首都经济高质量发展提供体制机制保障。

同时,加快相关产业标准制定,推动科技冬奥产业走向规范化、标准化。

加大对冰雪装备国产替代

借助冬奥会加大对国产装备的投入,培育具有中国特色的冰雪运动品牌,推动中国冰雪产业及市场取得更大发展。

组织各地开展各种内容丰富、形式多样、互动性强的特色冰雪文化节,吸引广大公众参加,让全体人民充分参与冰雪运动的同时,撬动更大的冰雪装备需求。

企业借势而动,应积极抢抓科技冬奥的历史机遇

通过筹办北京冬奥会,将会在体育、经济、社会、文化、环境、城市发展和区域发展等方面形成丰厚的奥运遗产,这是奥运关联企业抢抓机遇、创新发展的难得机遇。

积极参与奥运的筹备和举办

企业在为奥运筹办提供的技术、产品、服务的过程中,本身就是向全世界展示实力的过程,是一种无声的广告,一定程度上提升大众对企业的品牌认知度,增强市场对企业的品牌接受度,进而增加市场需求并扩大企业规模。

同时,基于冬奥应用场景需求,推动企业进一步开展技术攻关,实现自主科技创新。

充分利用冬奥平台拓展企业影响力

企业要建立不断熟悉奥运规则,建立适合自身发展的营销模式。

冬奥赞助企业充分发挥赞助商俱乐部的桥梁和纽带作用,加强企业间的联系,释放奥运对企业发展的促进作用,推动赞助企业借助奥运东风带来广泛收益。

为冬奥会提供服务的企业,在遵守奥运市场开发计划的同时,做好相关服务工作,享受奥运红利。

建立国际化的销售网络和渠道

奥运会是一个国际化舞台,要充分利用好这个平台,企业必须抓住历史机遇,积极开拓国际国内市场,建立销售网络和渠道,在疫情背景下利用奥运效应迅速占领市场。

作者简介:袁燕军,北京市科学技术研究院,副研究员,研究方向为科技政策、战略管理及科技产业;王熙(通信作者),北京冬奥会和冬残奥会组委员会,博士,研究方向为科技政策、科技管理、服务创新。