“氢”风凭借力,助力碳中和

原创 马菡

“氢”风凭借力

— 助力碳中和 —

有一种新的能源来源广泛,几乎可以取代我们现有的能源利用方式。它能驱动各种发动机,能以不同规模发电,还能进行能量存储,同时还可以广泛应用于运输、工业、家庭等各个领域,且过程中不会产生任何有害排放。

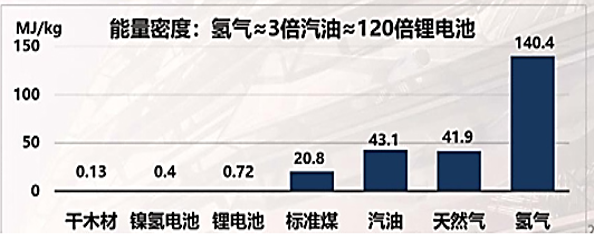

它就是作为元素周期表的老大和宇宙中含量最多的物质——氢,小小的身躯却蕴含着巨大的能量。

图1.氢的能量密度

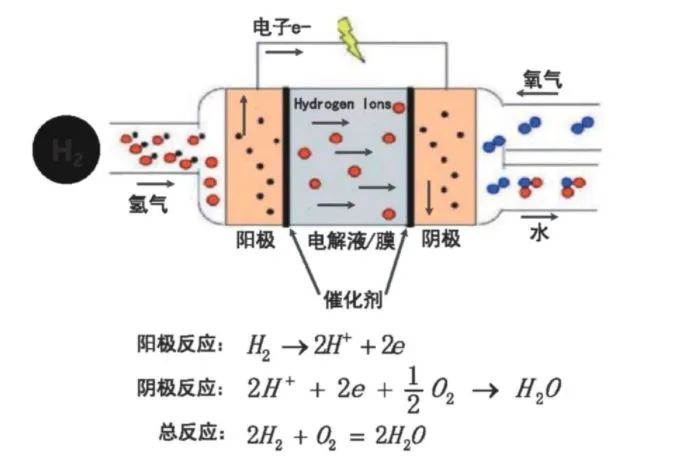

它不仅是托举神州飞天、嫦娥揽月长征五号运载火箭的动力来源,还可以直接在燃料电池中通过电化学反应的方式将化学能直接转变成电能,只产生热量和水,若将此热量进行合理利用,热电联供系统的效率可达90%以上,是能量效率最高的利用方式。

图2.燃料电池工作原理

但是由于自然界中游离态的氢几乎不存在,需要进行二次制取。虽然目前工业制氢技术已经成熟,只是如何采用最低的成本和最清洁的方式来制备、使用还需要进一步的科技攻关。

凭借几十年来在氢氧火箭发动机领域的技术积累,北京航天动力研究所从应用端出发,组建了燃料电池和氢能研究的国家队,研发技术领域覆盖了燃料电池电堆和系统、关键部件和测控系统,取得几十余项发明专利,多项关键技术均处于国内领先水平。

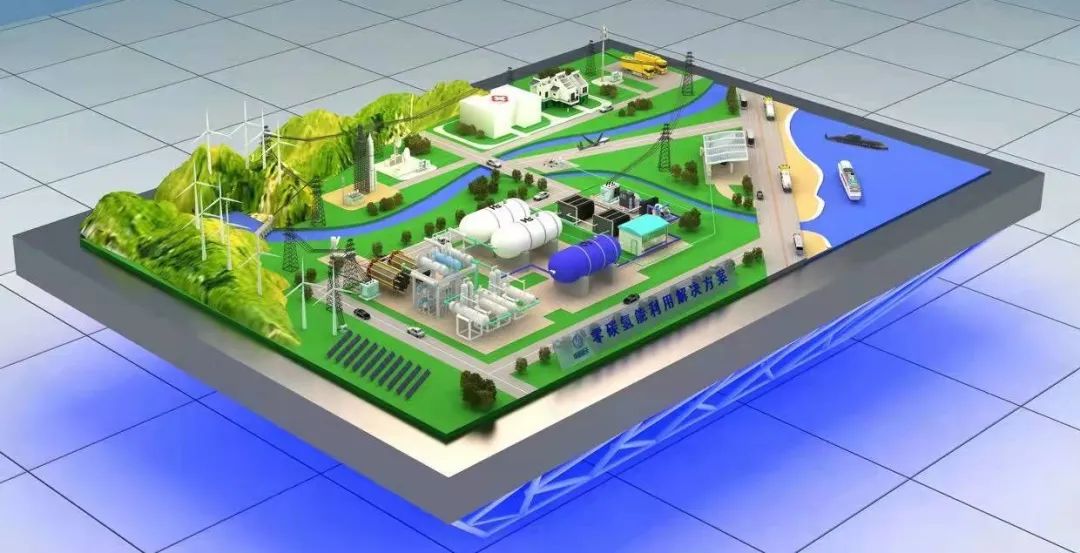

团队设计了“可再生能源制氢储能+燃料电池发电的零碳氢能综合利用”系统方案,以氢为媒介实现储能,为解决可再生能源大规模消纳问题以及助推绿色氢能产业链形成和发展提供技术途径。

图3.零碳氢能综合利用方案

绿色的LED灯代表氢的走向,红色代表电能,蓝色代表氧。将风能、水能、太阳能中波动性较高的难以直接利用的电力整合到电解制氢子系统中,得到氢并存储起来。燃料电池子系统利用氢发电,电能可并网使用也可离网实现能源自持,氢还通过管道运输等方式,送至加氢站,为燃料电池汽车、船舶等提供动力来源。

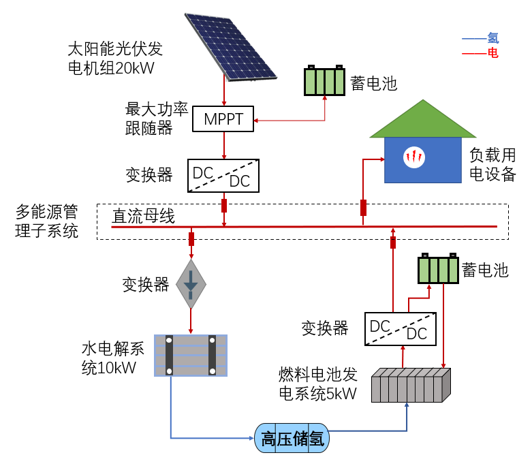

基于上述设计方案,第二十二届北京青年学术演讲比赛选手,中国航天科技集团、北京航天动力研究所的马菡(北京热物理与能源工程学会推荐)与团队建设了以燃料电池为核心的可再生能源微网系统示范工程。图4是全系统的功能图。在有光照条件下,光伏发电经 MPPT 和电力变换器,供应用电设备,多余电能给蓄电池充电和电解水制氢。当光照不足时,燃料电池将氢能转化为电能,供应负载用电需求。经验证,系统的能量效率可达45%以上,按照每天8小时的工作时间,制氢量可达2.25kg/每天。为可再生能源制氢储能规模化、产业化发展奠定了坚实的基础。

图4.可再生能源微网系统

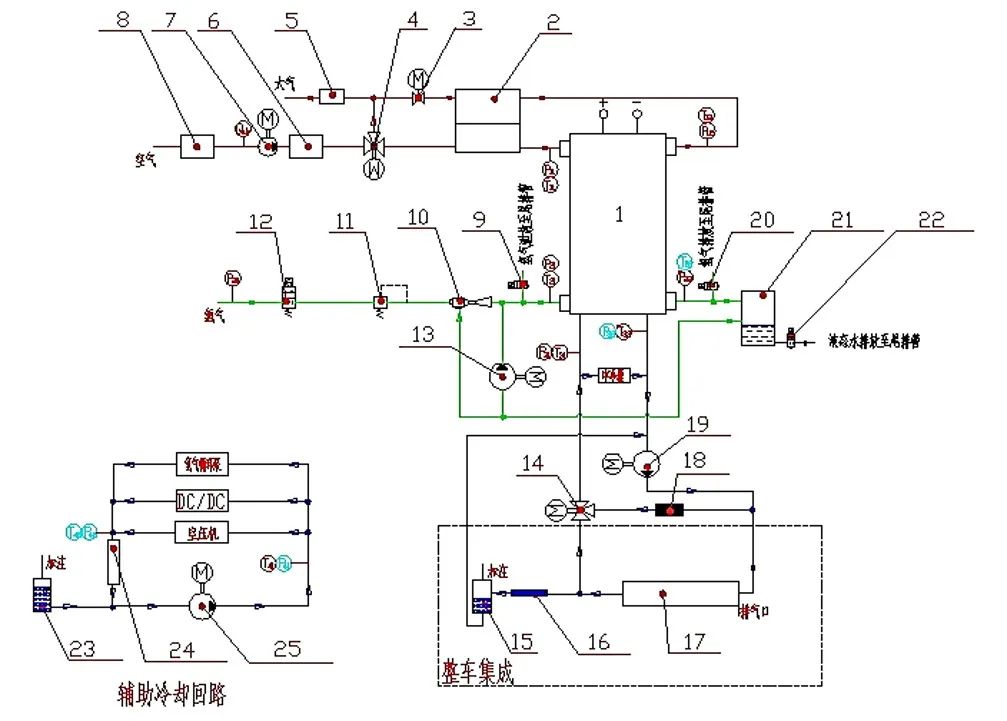

燃料电池系统作为氢能利用的核心组成部分,一直是团队研发工作的重点,主要由燃料电池电堆、空气系统、氢气系统、水热管理系统、电子测控系统等部分组成。

图5.燃料电池系统流程图

凭借航天人一直以来对技术的执着追求,经过20多年的不断耕耘,已研发出2~100kW燃料电池系统,并成功应用于陆、海、空、天各个领域。

氢利用率、系统控制策略、系统适用性等是评价燃料电池系统水平的关键因素。团队通过优化氢气循环泵设计,实现氢气利用率高于98%;解决了氢空压差跟随控制技术的难题,实现全工况氢空压差小于20kPa,这两项技术性能指标达到国际先进水平。由于燃料电池工作时产生的水会在低温环境中结冰,破坏催化剂层,引起性能的衰减。因此目前低温启动是燃料电池亟待解决的关键技术之一。

针对这一难题,团队制定了三步走战略。第一步“吹”,停机后通过检测交流阻抗等参数,制定合理的吹扫策略排出电堆及管路内残余水分;第二步“加”,通过电加热器加热小循环内冷却液,电堆达到一定温度后可以直接启动。第三步“饿”,根据燃料电池的工作特性曲线,通过对空气计量比进行控制,使阴极反应物产生饥饿,通过牺牲发电效率来换取发热效率的增加,使电池快速升温。

除了这三重保障,团队还增加了一个利器,选取了带有加热破冰功能的排氢排液阀、泵头等部组件,保证管路和组件内部不发生结冰堵塞。有了这重重保障,燃料电池系统就可以无惧严寒,实现-30℃低温环境下的无损启动。作为车用燃料电池系统,该项指标达到国内领先水平。

以100kW燃料电池系统为例,它可替代排量6.0的25座燃油大巴车,经测算每辆车百公里能减少约70kg的二氧化碳排放。应用氢燃料电池替代燃油动力,将助力交通运输领域实现大规模深度脱碳。

图6.100kW燃料电池发电系统

据中国氢能联盟发布的白皮书预测,在2060年碳中和背景下,我国氢气的年需求量将增至1.3亿吨,可再生能源制氢规模有望达到1亿吨,氢能在中国终端能源体系占比将达到20%,届时,每年可减少15亿吨的碳排放,拉动超过33万亿的经济产值。

点击下方视频观看选手精彩演讲