从中美贸易结构理解中美贸易摩擦 | 邓仲良

研究背景

当今世界经济呈现多极化发展,以中国、巴西、印度等国为代表的新兴经济体不断兴起,有力影响了世界经贸格局。中国改革开放40多年以来,积极融入世界产业分工体系,通过参与国际加工贸易,不断提升世界贸易份额,在实现自身经济发展的同时,也有力保障了世界经济稳定增长,推动了“人类命运共同体”的形成和持续发展。

在中国经济市场化改革历程中,尤其是2001年加入世界贸易组织后,中美贸易争端此起彼伏,近年来有愈演愈烈的发展态势。2017年以来,美国以“美国优先”战略一方面对内大幅度减税,提高全球出口美国产品成本和降低美国生产成本,推行“再制造业化”,提升美国传统制造业比重;另一方面,通过增加报复性关税等贸易保护措施力图改变美国对外贸易失衡的状况,2017年8月,美国对我国实行了“301调查”,主动挑起中美贸易冲突,同时对加拿大、墨西哥、俄罗斯以及欧盟国家不断制造贸易摩擦,引发全球经济、金融市场持续波动。2017年以来中美贸易数据说明美国贸易战政策思路并未取得其政策目标,反而其贸易失衡进一步加剧,例如美国对墨西哥、欧盟、韩国等国家和地区的货物贸易逆差进一步由2017年744.13亿美元(墨西哥)、1523.95亿美元(欧盟)变为2019年1072.67亿美元(墨西哥)、1794.80亿美元(欧盟)。那么究竟美国主动挑起的对我国的贸易摩擦有什么逻辑呢?

中美贸易发展的基本脉络

首先我们需要回顾中美贸易发展的基本情况,贸易对经济增长的贡献毋庸置疑,国家与地区间的商品和服务贸易活动有力促进了世界经济增长,中美两国经济深度参与全球贸易,同时都受惠于贸易发展。

从中美全球贸易来看,第一,中美出口贸易是全球贸易体系的重要组成部分。2000年中国出口贸易比重仅为5%,美国约10%,中国出口贸易占全球比重增长迅速,并在2005年首次超过美国。2017年中美两国出口贸易占全球份额约21%,美国出口占全球比重2008年以来一直稳定在8%左右;2017年中国出口全球占比高达12.7%,美国则下降至8.2%。第二,从全球进口贸易占比来看,中国进口贸易比重逐步上升,与美国差距日益缩小。2000年美国进口全球比重约为18.8%,2000年后比重逐步下滑,2008—2013年进口全球占比稳定在12%,2013年后有短期增长,但在2015年后又开始回落,2017年中国进口的全球比重约为10%,美国为13%。第三,美国对外贸易结构失衡并呈现持续逆差是长期经济现象。究其本质,这与美国制造业转移和国内产业结构服务业化紧密相关。尽管美国对外服务贸易顺差稳步增长,但美国对外贸易总体呈现长期逆差,货物贸易逆差2017年约8000亿美元。1980年之前美国进出口对经济比重贡献基本持平,从1983年后美国进口对经济拉动效应逐步显著,并长期高于出口对经济拉动效应,到2017年底,进口对经济拉动为15%,远高于出口近2.5%。

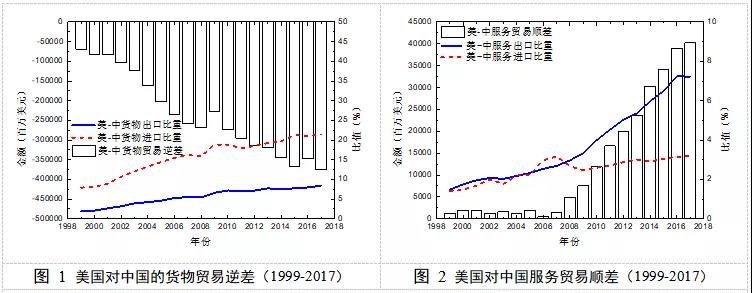

从中美双边贸易来看,中美间贸易具体体现为美国货物贸易逆差,服务贸易顺差,并且均长期存在,如图1和图2。对中国来说,美国是中国最大的货物出口国。2014年以来美国占我国货物贸易出口比重约在16%~19%区间变动;对美国而言,欧洲是美国主要贸易地区,但中国是美国最大的货物贸易逆差国、服务贸易顺差国。美国对中国货物贸易逆差较大的产业主要是资本密集型产品和一般消费品。2017年前者逆差为1428.78亿美元,后者逆差为2286.04亿美元,二者占对华商品购买逆差98%。美国对中国服务贸易顺差主要是旅游(个人教育和商务旅游是顺差大头,其中商务旅游是在2000年后开始,2017年美国对中国旅游顺差为282.18亿美元)、维修贸易(11.81亿美元)、知识产权(78.40亿美元)、金融服务(31.86亿美元)、保险业(1.93亿美元),其余计算机等知识产权(含视觉电子产品、电影和电视产品)、信息技术、管理、法律和商务咨询、建筑工程设计服务、工业技术、租赁业务、政府服务也为顺差,但规模不大。

注:美-中货物和服务贸易进出口比重为美国对中国进出口金额与美国当年进出口总值之比。未包括台湾数据。 数据来源:美国经济分析局(BEA)

如何理解中美贸易摩擦及应对之策

从贸易结构理解中美贸易摩擦

美国挑起中美贸易冲突的直接原因较多,既有美国面对中国发展高技术制造业的复杂情绪,也有美国国内政治、经济层面等因素,美国政府的理论逻辑是通过提高关税额度、对外商投资进行限制等贸易壁垒措施,能够提高美国国际贸易份额,扭转中美贸易失衡,促进美国经济发展。这个逻辑成立的前提需要满足以下三个条件,第一,关税是单向实施的,即只有美国能对他国征收高额关税;第二,提高贸易壁垒可以有效扭转贸易失衡结构,扩大本国产品国际市场份额;第三,扭转贸易结构失衡可以促进美国经济长期增长。当前世界多极化发展下的自由贸易规则逐步明晰,第一个条件显然是不成立的。贸易结构是本国产业结构、要素禀赋的比较优势决定的,贸易结构失衡恰恰可能反映了美国产业结构和要素结构的不均衡性。因此,要准确回答第二和第三个条件是否成立还需要从贸易结构入手分析美国与中国的经济基本面。

国际贸易理论表明,当不同经济体生产具有比较优势的产品,自由贸易可以提高参与贸易国的整体福利,即贸易结构依赖于具有比较优势的要素和产业。不论是具有劳动生产率和生产成本的绝对优势,还是不同国家技术水平相对差异引起比较成本差异,不同国家要素充裕程度不同,且商品生产要素密集程度也不同。遵循比较优势理论,每个国家都可以选取具有比较优势的产业,具有制造优势的国家提供商品参与贸易,具有知识技术水平优势的国家提供服务贸易。在没有要素跨国流通的条件下,自由贸易可以实现世界范围内生产能力的有效配置。当要素存在跨国流通时,要素也会通过自由贸易带动世界要素均衡分配,并进一步提高参与贸易国的福利。资本输出可为资本富裕国家的闲置资本迎来长期可供回报的利息,人才流动可进一步带动欠发达地区发展,提高出口产业产品质量,也为发达地区知识技术转移提供服务贸易收入和可供消费的高质量商品,反过来也进一步促进发达地区知识累积和创新投入。可以看出,贸易推动商品、服务互补性发展,有利于参与贸易国家整体福利水平提升。伴随全球化进程和国际产业分工发展,同类产品差异化特征逐步明显,规模经济逐步成为引起专业化与国际贸易的重要原因,即便各国的偏好、技术和要素禀赋都一致的情况下,规模经济也会产生差异产品之间的产业内贸易。实证贸易经济学进一步研究表明,贸易不再是技术或要素禀赋差异的结果,而可以是扩大市场和获取规模经济的途径;市场消费需求引发贸易结构变化,也可以创造比较优势,消费者需求促使垄断企业扩大国际市场份额,推动国家间进口差异性产品。

由此可见,贸易发展及贸易结构演化不仅与国家、地区要素结构及产业基础相关,而且还受到经济外部性的影响。因此,提高贸易壁垒降低了自由贸易趋势,进而弱化比较优势和削弱了规模效应,这样看来美国提高贸易壁垒无助于扭转美国贸易失衡。

中国应对之策

从历次中美加收关税的产业类别来看,美国对中国征收高额关税的产品主要是高技术产业领域,属于对中国货物贸易逆差较大的产业,具体涉及了航空航天、机械、医药、通讯、电器等产业领域。值得一提的是美国并未对贸易逆差比重较大的纺织衣物加收关税,可见美国的贸易限制对象主要瞄准了中国高技术产业。作为回击,中国对原产于美国顺差较大的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等进口商品对等采取加征关税措施。这表明美国挑起中美贸易冲突的经济学理论基础是后发经济体技术进步可能引起的美国产业比较优势丧失,逻辑仍然是基于中美贸易结构,由于贸易结构反映产业结构,提高贸易壁垒无助于扭转贸易失衡结构,反而可能削弱原有产业比较优势,降低中美产业结构互补性,导致美国自身产业竞争性的下滑。

我国目前正位于经济转型升级的关键时期,伴随我国技术研发投入比重逐步提升,中美在前沿技术创新领域的竞争可能使得未来中美贸易争端面临常态化。为进一步系统应对中美贸易冲突,本文认为我国需要在认清中美贸易冲突实质的基础上,继续保持战略定力,短期内制定反制贸易措施坚决反击,根据美国贸易结构,制定针对性的贸易措施,增加美国高技术中间品成本和消费品价格,降低美国政策预期;从长期来看,我国还需深入推进供给侧结构性改革,逐步优化我国产业结构,出清过剩产能;加大技术创新研发与应用,提升核心技术独立性,培育创新型经济体;进一步协调宏观经济政策,完善国家危机管理体制;在深化全面开放新格局,促进对外开放的基础上,优化对外贸易结构,用好国际和国内两个开放市场,提升中美商品互补性,培育国内消费市场,构建内生型增长模式。

原文具体信息可参见:

邓仲良:《从中美贸易结构看中美贸易摩擦》,《中国流通经济》2018年第10期。

免责声明:本文内容仅代表作者个人观点,不代表平台立场,欢迎大家在评论区讨论。

参考资料:

1.裴长洪. 进口贸易结构与经济增长:规律与启示[J]. 经济研究, 2013(7):4-19.

2. 中国商务部,美国商务部、美国贸易谈判办公室. 中美货物贸易统计差异研究第二阶段报告[EB/OL]. 2012年12月。

3.鞠建东,马弘,魏自儒,钱颖一,刘庆. 中美贸易的反比较优势之谜[J]. 经济学(季刊), 2012, 11(3):805-832.

4.中国商务部,美国商务部、美国贸易谈判办公室. 中美货物贸易统计差异研究[EB/OL]. 2010年3月。

5.许宪春,余航. 理解中美贸易不平衡:统计视角[J]. 经济学动态, 2018年第7期,27-36。

6.Costinot, A., Donaldson, D. Ricardo's Theory of Comparative Advantage: Old Idea, New Evidence[J]. American Economic Review, 2012, 102(3): 453-458.

7.Samuelson, P.A. Where Ricardo and Mill Rebut and Confirm Arguments of Mainstream Economists Supporting Globalization[J]. Journal of Economic Perspectives, American Economic Association, 2004, 18(3):135-146.