风云有测|一场“打破次元壁”的雨(上)

原创 沈越婷

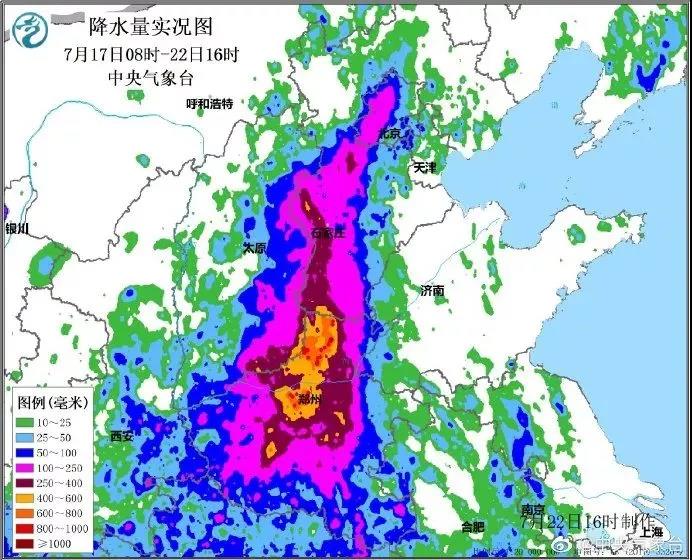

7月17日至7月22日,

河南省普降暴雨、大暴雨,

局地特大暴雨,

全省遭遇大范围极端罕见强降雨。

7月19日,

河南省内有794个站出现大暴雨。

7月20日08时至21日06时,

郑州、新密、嵩山、荥阳、偃师、

巩义、登封、伊川、孟津、温县

共10个国家级气象观测站

日雨量突破有气象记录以来历史极值。

↓↓↓

往期的降水解析中,

我们也总提到破记录,

但是这个纪录破的有点不太一样。

怎么不一样?

“量级”不一样。

这次破纪录

对于之前某些降水的破纪录来说,

可以算得上是降维打击。

日降水量3倍于历史记录

在此次大暴雨之前,郑州站建站以来的单日降水量极值是189.4毫米(1978年7月2日),而7月20日下了552.5毫米,达原记录的3倍。新密建站以来的单日降水量极值是169.4毫米(2005年7月22日),而7月20日下了448.3毫米。

这个数字对于河南来说是怎么概念?

我们可以简单数一数广东、广西、海南、福建这些华南沿海省份历史记录能够超过500毫米的站有多少,结果四个省加起来也就14个,此外他们沿海城市每年的极值几乎都在300~400毫米。

一个内陆城市的降水量已经达到沿海城市的历史极值,可以说是一种打破了次元壁的极端。

小时雨量打破全国纪录

20日16时至17时郑州站1小时雨量201.9毫米,打破中国大陆小时雨强的原历史记录198.5毫米(758特大洪水中河南林州)。我居然看到一个纬度在35°N的内陆城市小时降雨量跃居全国第一,这简直就是给拖拉机装上了风火轮。

除了单项奖,还有团体奖

我们知道强降雨的特点就是不均匀,实况也是如此。只是一惯的面上小到中雨,部分地区大到暴雨,局地大暴雨。在这一次变成了:河南中北部面上400~600毫米,部分地区600~800毫米,局地近1000毫米(250以上为特大暴雨)。本次过程河南有20个国家站破历史记录(河南国家站共119个)。

这的确是一场历史罕见的极端特大暴雨。

于是“千年一遇”这个词应运而生,

但这个词并不是凭空想象出来的,

是根据现有资料估算出来的,

这里有一个概念叫“重现期”。

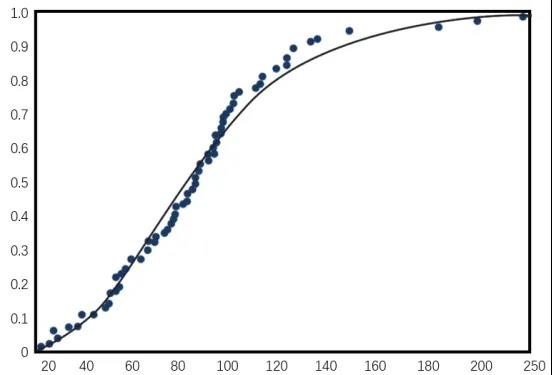

重现期指的是在一定年代的雨量记录资料统计期间,大于或等于某暴雨强度的降雨出现一次的平均间隔时间,为该暴雨发生频率的重现期。

也就是说,根据现有的所有资料,出现一次30毫米的降水的平均时间间隔为0.05年,50毫米为0.15年,100毫米是0.8年……根据这些数据可画出一条拟合曲线,从而估算出现此次暴雨的重现期在千年以上。

重现期根据现有资料估算,同样它也会随着资料的更新而变化,我们也没有必要过分解读。

文章“794个”站指所有气象观测站包含自动站和国家站。

自动观测站也叫区域自动站,是指根据地区需要建设的能够自动观测、无需人工干预、定向传输探测数据的气象站。观测要素灵活,从只能测雨量的单雨量站到可以测温压湿风等10多个要素的多要素站都有。河南省共有2000多个自动气象站。

国家级气象观测站指根据行政区划设置的观测站,大致是每个县都有一个,有的也有多个,比如北京的怀柔、延庆等地区在平原和高山分别设置两个国家级站点。

国家级气象站大多设立较早,目前全国大概有2707个,自动站根据需求设立,大多历史不长,同时也在不断更新中,目前全国大约66647个。

2018年在中国气象局开展的百年台站认定中,共有433个台站认定为百年气象站(建站历史在50年以上)。因此严谨的历史对比必须以国家站为准。