风云有测 | 一场“打破次元壁”的雨(下)

原创 沈越婷

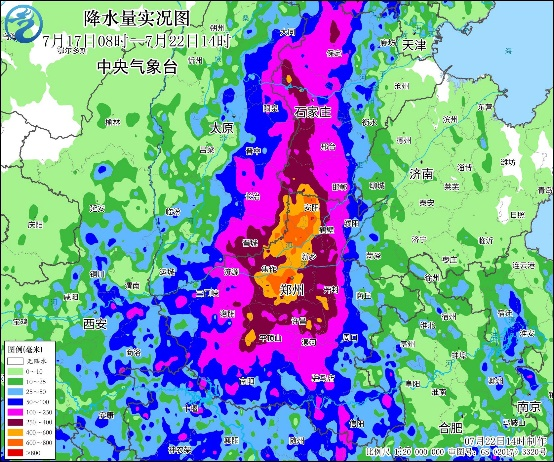

7月16-22日,河南全省持续出现强降水天气。

截至29日12时,据国家自然灾害灾情管理系统统计,此轮强降雨造成河南全省150个县(市、区)1616个乡镇1391.28万人受灾,因灾遇难99人,仍有失踪人员在进一步核查当中。河南全省目前紧急转移安置93.03万人(累计转移安置147.08万人);农作物受灾面积1048.5千公顷,成灾面积527.3千公顷,绝收面积198.2千公顷;倒塌房屋1.80万户5.76万间,严重损坏房屋4.64万户16.44万间,一般损坏房屋13.54万户61.88万间,直接经济损失909.81亿元。

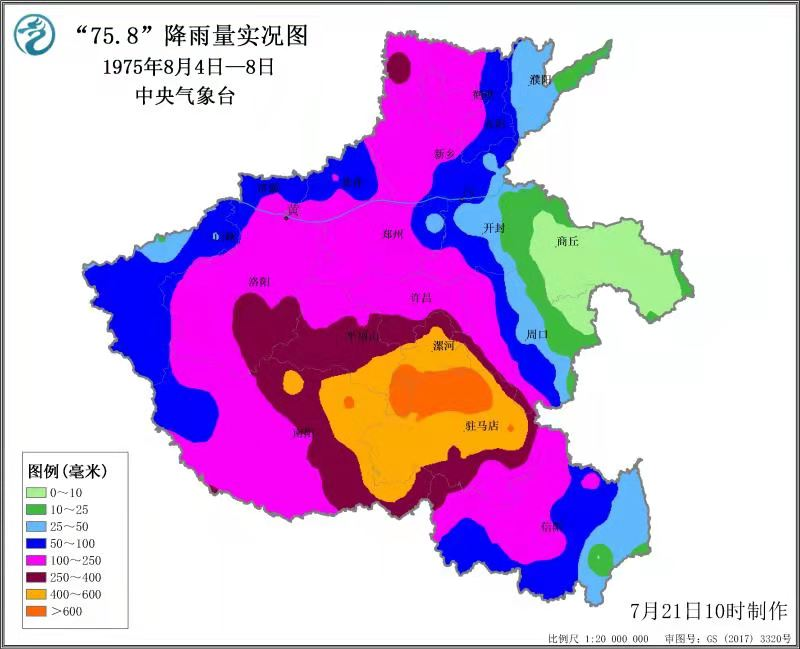

这场暴雨让我们不禁回忆起河南历史上“75·8特大洪水”。

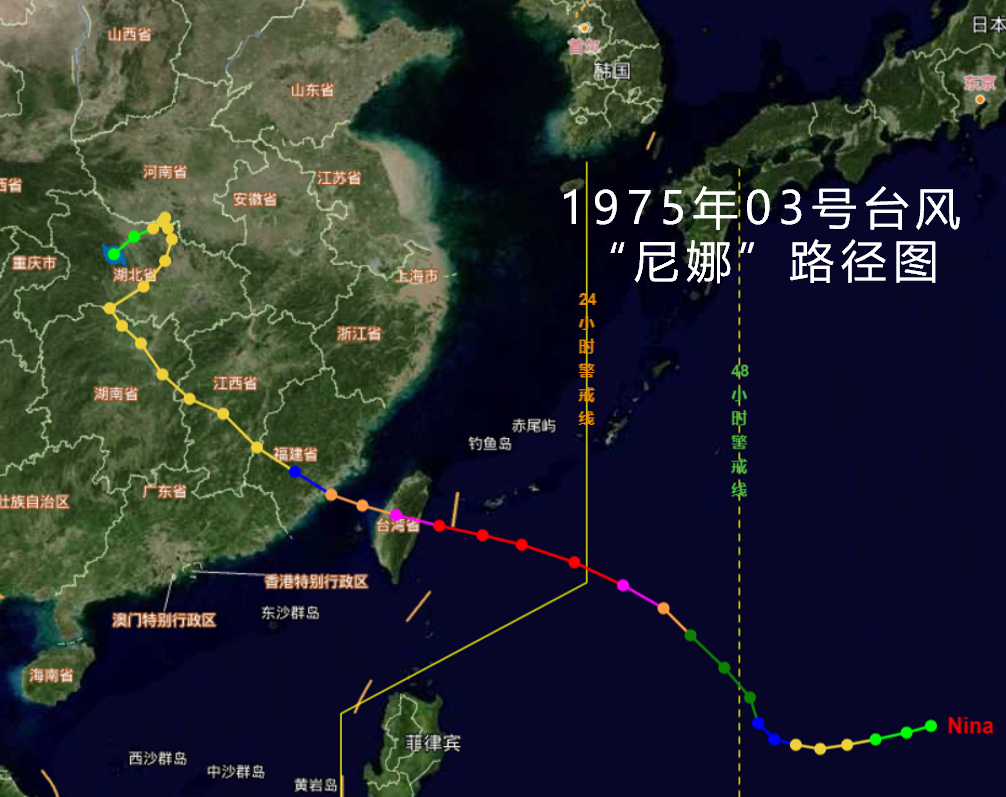

1975年7503号台风尼娜在西太平洋洋面生成,7月30日开始西行,8月3日在台湾花莲登陆,4日在福建晋江再次登陆,然后罕见的强力继续向西北方向直入中原,再之后又极其罕见的停滞在河南南部,直至8日减弱消失。是有气象记录以来总体上最深入内陆的一次台风。尼娜的大规模释放能量,结合三面环山的地形,加上其他天气尺度系统的参与下,造成历史罕见的特大暴雨事件。

“75·8”特大暴雨的降水强度、次生灾难,被定为千年一遇乃至万年一遇。

接近的时间、接近的地点。

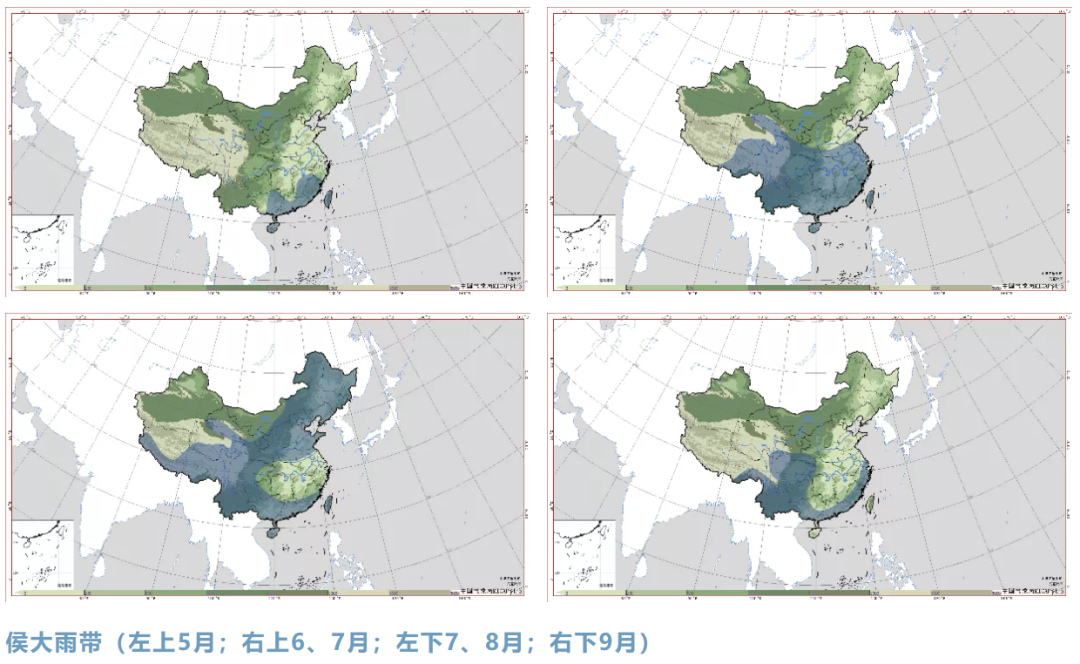

在讲解我国候大雨带的时候(请注意,北京这场暴雨还有大背景!),7月中旬至8月下旬副高会到达一年中最北的位置,造成华北和东北的雨季,与此同时也会造成南方雨季。

这么来看,大背景差不多够了。那之前我们解析其他长时间的强降水事件时就提到过,要形成一场暴雨,光本地水汽不够,还需要源源不断的水汽供应。

一般来说,这个季节华北雨季的水汽主要由副高西北侧的西南气流输送,比如2018年“7·16”北京特大暴雨。“7·16”已经是一次典型的副高异常偏北的特大暴雨过程。

可是在刚刚过去的河南特大暴雨中:由于台风“烟花”日益增强,挤压副高,使副高的位置又站在了一个新的高度。

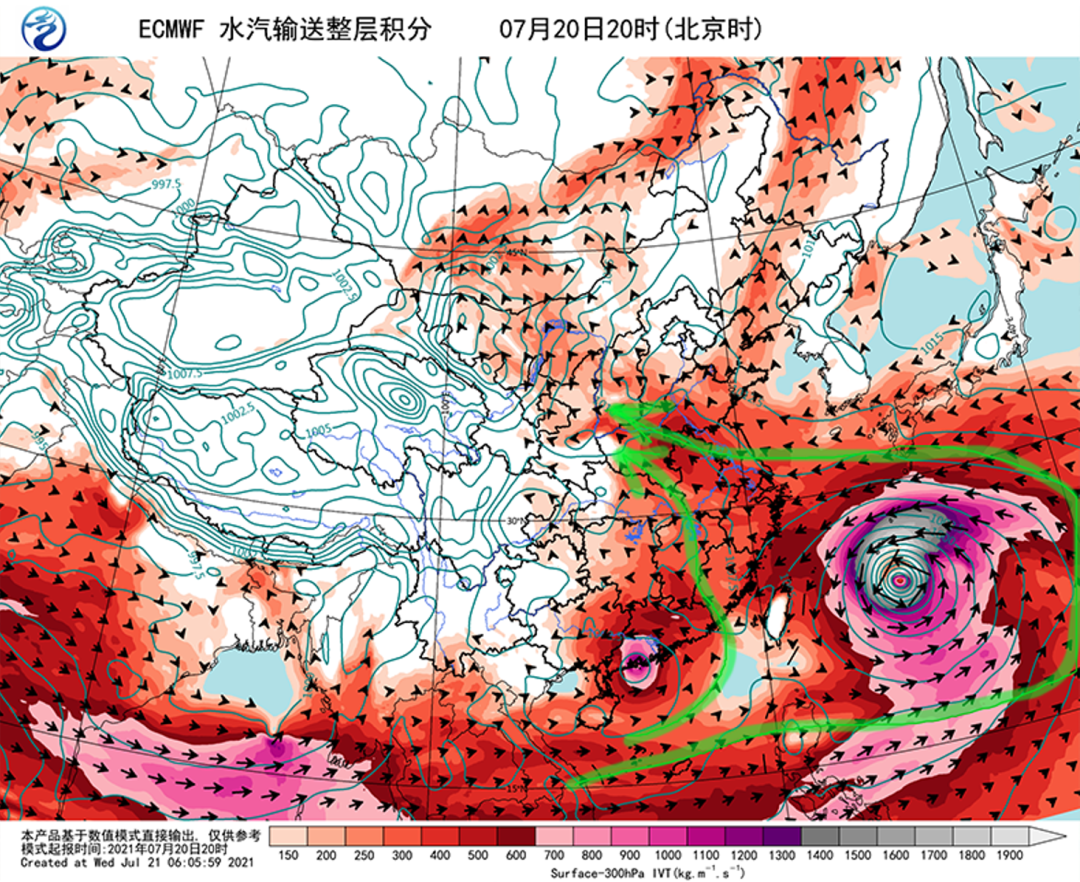

于是,就在副高和台风“烟花”一起肩并肩、相互挤压着前进的过程中,副高南侧的偏东气流和“烟花”北侧的偏东气流两者强强联合,形成了一条强有力的偏东水汽输送通道,沿着副高外围直达中原腹地。

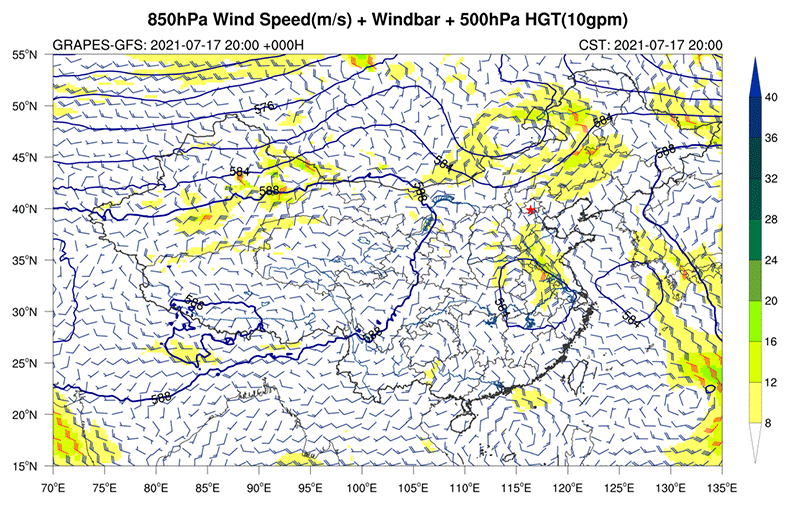

7月17-21日形势场(500hPa等值线、850hPa风场)

与此同时,在整层水汽输送上我们也清晰的看到一条自南向北的水汽输送,这一条主要是来自于“查帕卡”和西南季风。

因此此次降水过程中,西南季风、台风“查帕卡”、“烟花”三者共同给河南地区提供了有力而持久的水汽输送。

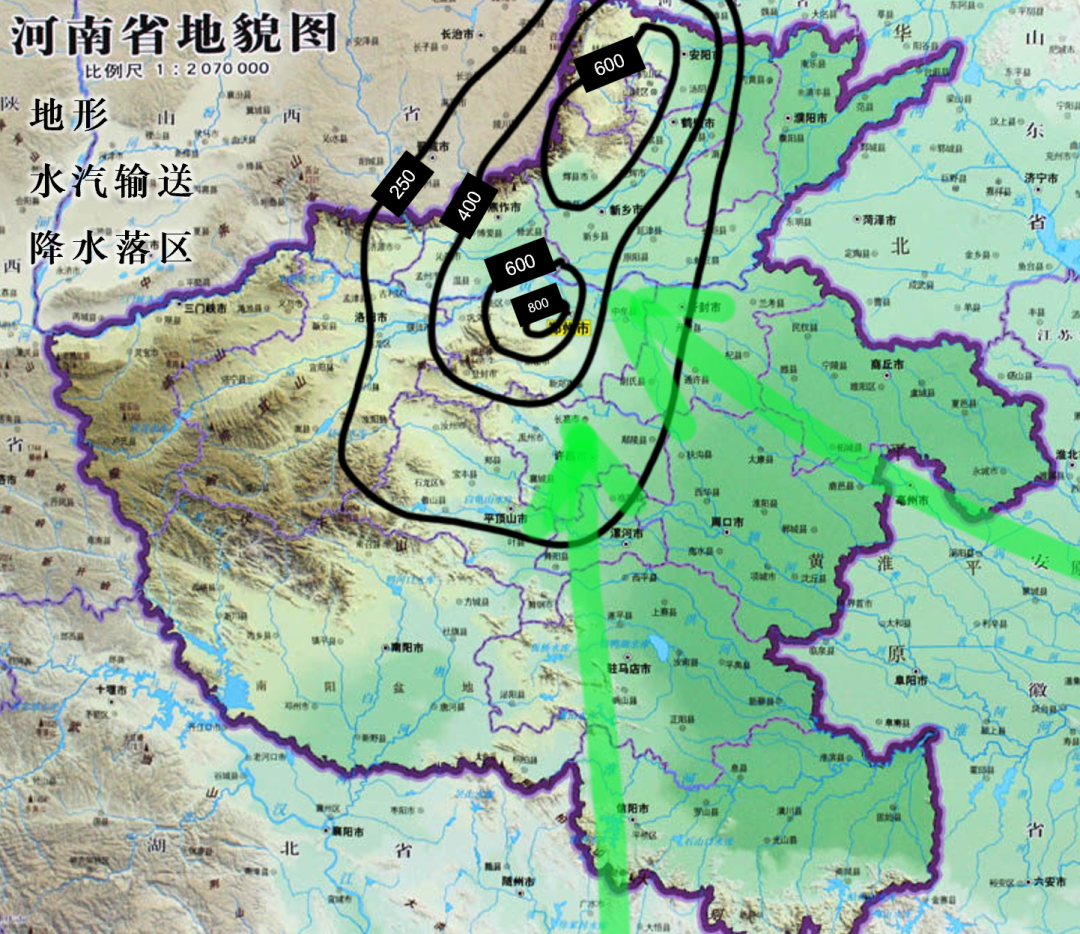

然而,河南地势西高东低,北有太行山,西有伏牛山,山地走向呈东北西南向。降雨期间,河南受偏东偏南急流持续影响,风向与山地地形夹角大,导致这两条水汽通道输送到中原,遇到山地后,出现强烈的辐合抬升,触发对流。

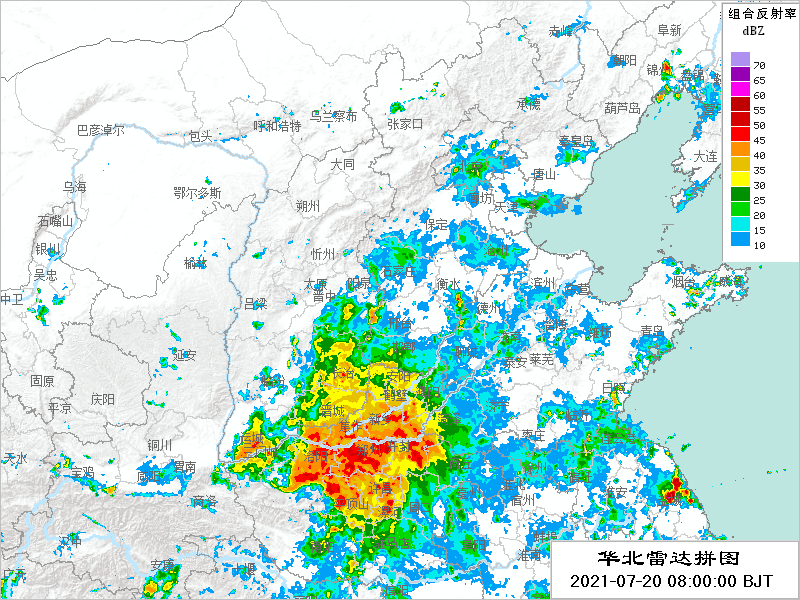

由于对流反复在伏牛山前地区发展,并在中层偏南气流(500hPa上下层次为偏南风)的引导下向郑州方向移动,形成“列车效应”,导致降水持续时间长、累计雨量大、极端特征明显。