揭秘建筑学领域首个国家科技进步奖一等奖!

2020年度国家科学技术进步奖颁布,其中由中国工程院院士、东南大学建筑学院教授王建国团队与多个团队共同完成的《中国城镇建筑遗产多尺度保护理论、关键技术及应用》项目荣获国家科技进步奖一等奖,这是我国建筑学领域首次产生国家科技进步奖一等奖。

王建国院士(左三)

王建国团队与其他团队经过多年的潜心研究,系统建立了拥有自主知识产权的中国城镇建筑遗产多尺度保护理论和技术体系。他们就全球共同面临的城镇建筑遗产的多尺度连续、本体复杂广泛和环境多样的特性,如何进行整体和科学保护这一重大挑战和技术难题提出了中国答案。

城市总是面临着新生与衰亡、保护与发展的双重挑战。一方面,城市总是处在新陈代谢的现代化发展进程中。另一方面,历史文化传承也必须坚守,这是民族身份认同的大事。在王建国看来,项目主要解决两个问题。一是寻找建筑文化在当今时代背景下的多尺度的整体传承路径,二是处理好保护和发展的关系。

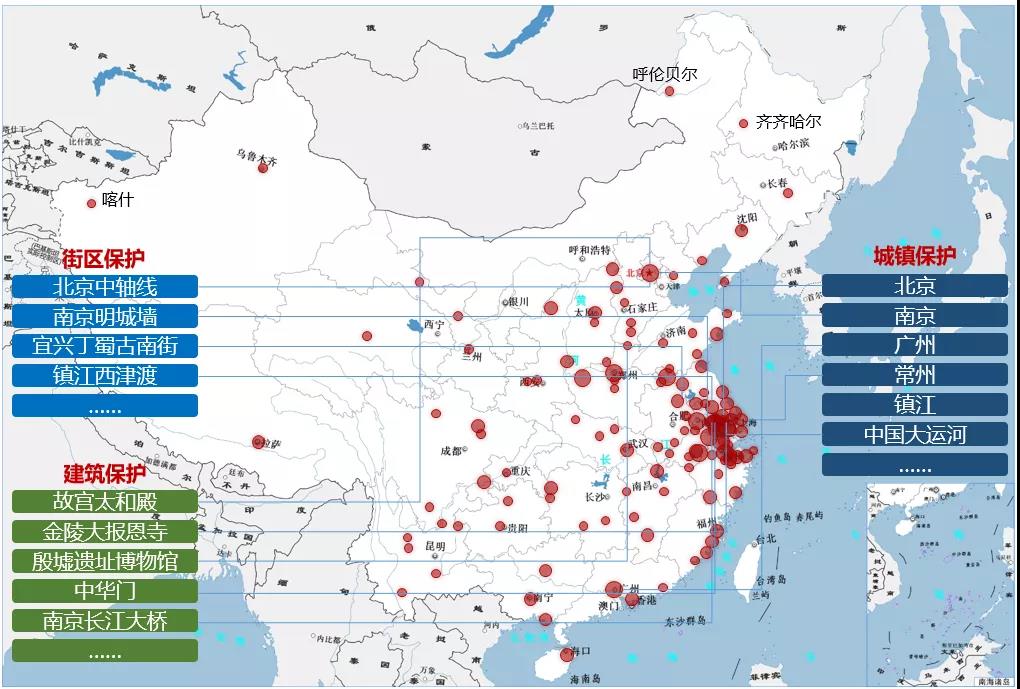

从北京老城总体城市设计到南京城市天际线的规划引导,再到广州城市总体设计,城镇建筑遗产多尺度保护体系在各大项目中得到应用,并取得了显著的社会、经济和环境效益,实现了中国城镇建筑遗产多尺度保护的重大跨越。

01

什么是城镇建筑遗产?

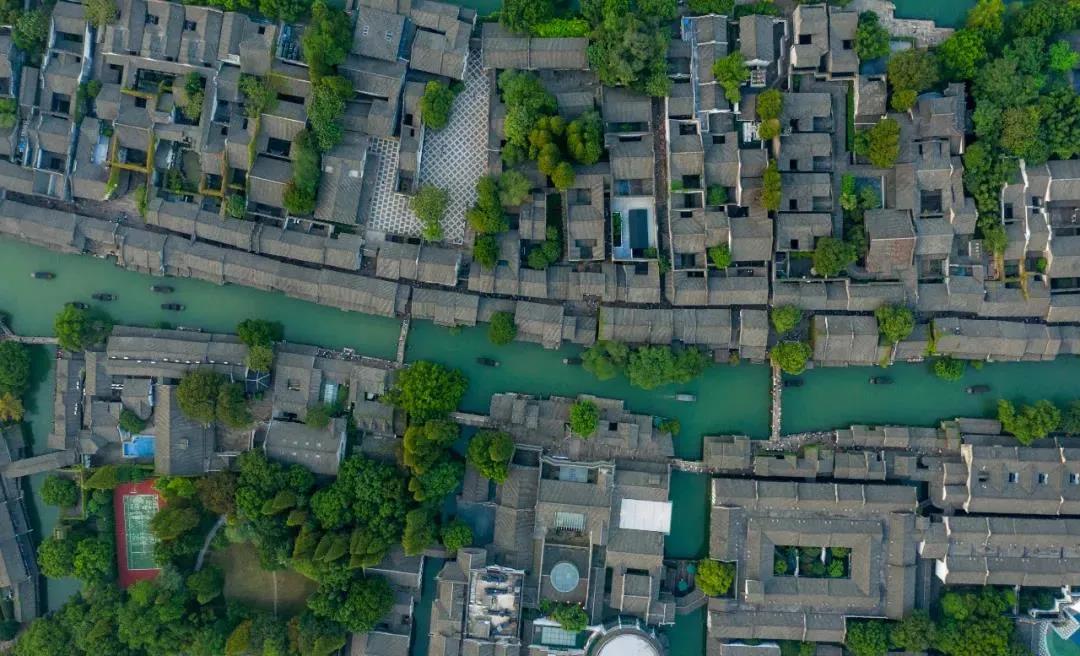

城镇建筑遗产主要指以城市—街区—建筑及其历史环境为完整载体的人类社会物质文化遗产,加强历史文化传承和建筑遗产保护是联合国和世界各国的基本共识。我国现有446座国家级历史文化名城名镇、1000多处各类历史街区、100多万处不可移动文物和历史建筑,它们共同构成了多尺度的中国城镇建筑遗产。

中华文明是世界上唯一没有中断过的人类文明,城镇建筑遗产是中华文明最主要的实物见证之一,其保护利用关乎中华民族的身份认同。党的十九大提出要“加强文物保护利用和文化遗产保护传承”,并将其作为“坚定文化自信”工作的重要组成部分。2014年习近平在考察北京时指出,“历史文化是城市的灵魂,要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产,处理好城市改造开发和历史文化遗产保护利用关系”。

02

获奖成果具有哪些创新点?

为了让这些建筑遗产得到应有的保护,东南大学建筑学院王建国教授带领团队逐渐建立起一整套基于城市—街区—建筑遗产多尺度连续性的城镇建筑遗产保护理论和技术体系。

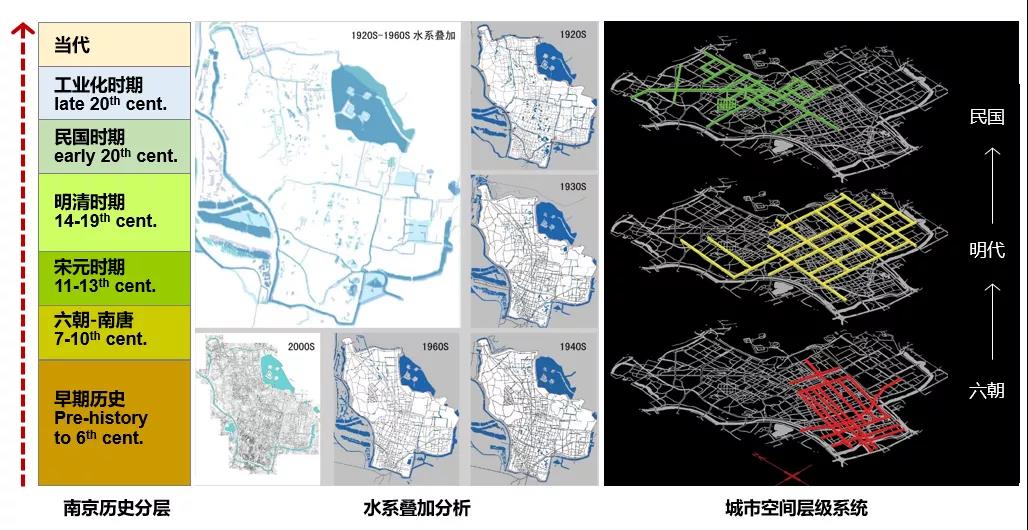

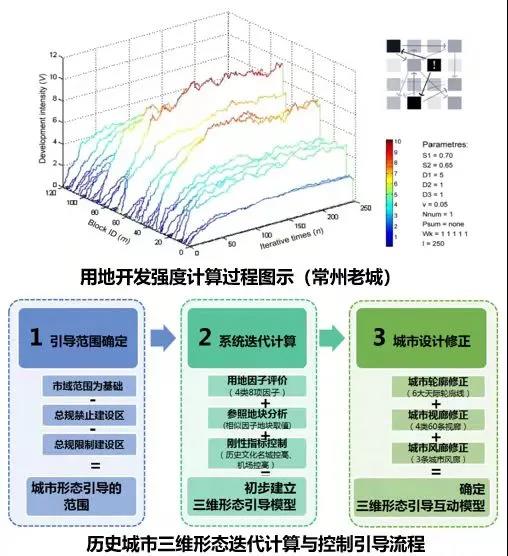

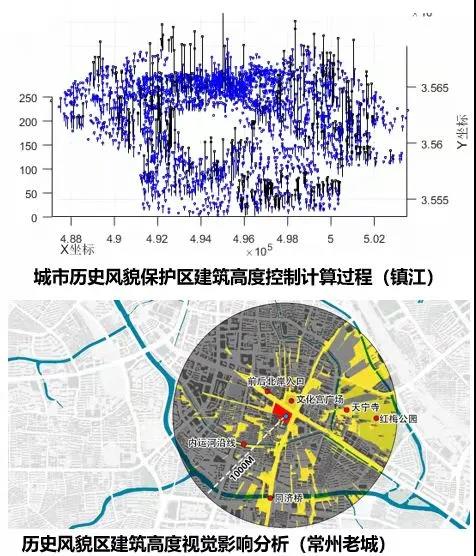

这一体系首次揭示了城镇建筑遗产多尺度保护的内在机理,建立了城镇建筑遗产整体保护的理论模型,创建了新旧共生的历史城市与本土建筑设计方法,还通过大量运用地图数字化叠合、LBS数据分析、人工智能等前沿大数据技术,突破了城镇建筑遗产的多尺度保护的关键技术瓶颈。

团队运用多因子交互算法建立了历史城镇空间迭代模型,通过数字化推演仿真方法确定了城市天际线、视线廊道和街区高度、密度、强度控制的阈值范围。并根据历史街区保护和发展要求,在上述阈值范围内确定科学控制指标,建立“街区—建筑”动态价值和结构性能评估模型,确定了街区内建筑遗产保护对象及分类指导的保护方式。

王建国带领团队突破了城镇建筑遗产的多尺度保护的关键技术瓶颈,打通了历史城市、历史街区和建筑遗产之间的历史信息精准传递的壁垒,并基于历史街区风貌和建筑遗产安全的双重约束,研发了建筑遗产木结构纤维复合材料加固和水环境原位修复技术,攻克了联体共生的民居建筑整体牢固性增强的技术难题,该项目成果很好地解决了城镇建筑文化遗产保护、传承与发展之间的关系,实现了历史环境下本土建筑设计的文化传承和当代创新。

03

既要传承文化,也要拥抱未来

城市像一幅油画一样,一笔一笔按照理想人居的目标不断叠加或者修改,一直都是“进行时”,永远没有“完成态”。因此,可以将城镇建筑遗产保护看成在生命体演进过程中对某种生存状态的日常运维、正向介入和科学管理,目的是“延年益寿”,日久弥新。王建国介绍,项目主要寻找建筑文化在当今时代背景下的多尺度的整体传承路径,并处理好保护和发展的关系。

所谓“多尺度”,就是要把城镇、街区、建筑单体看成一个有机整体,在保护方式上则可区别对待。对于已经定级的建筑本体保护,可以直接把它当作博物馆凝冻起来保护或利用,但历史文化街区又有所不同。王建国表示,全国历史城市中有大量街区和普通民居老房子,还有很多居民在那里生活,在对其进行保护的时候,单单保护物质空间和建筑形态是不够的,还要保护社会生活环境和场所文化价值。

到了城市层面,情况就更复杂了。王建国说:“现在的城市不可能不盖高层建筑,我们能做的就是合理保持并引导城市形态增长的年轮梯度、处理好保护、传承、扬弃、发展之间的关系。既要传承文化,做好今天,也要拥抱未来。”

04

老建筑提倡“应保尽保”

新型城镇化阶段下,我们在城市里应该基于遗产价值判定,提倡“应保尽保”,但也不是城市里所有的老建筑都要“一刀切”地保存。王建国团队主张将重要历史建筑及相关的环境脉络整体保存下来,让人们触摸到城市的历史,感受到城市发展中“岁月留痕”的历史信息。

“对于本体的建筑,我们要研究建筑的‘延年益寿’,考虑结构耐久性和补强修复技术、房屋材料的退化机理,并对其进行必要的预防性干预和保护等。”王建国表示,对于历史文化街区和建筑群,还要考虑当代人的使用,到了城市这个级别,甚至还要考虑城市在全球范围内的竞争力。

以南京为例,王建国表示首先要保护的是“钟山龙蟠、石城虎踞”的城市山水格局和都城空间结构,南京不管怎么变,城市的格局不能变。古城格局和秦淮河的关系不能变,历史街区的风貌要保持相对完整性和渐进优化的特征。比如,夫子庙、门东、门西保持明清以来直至上世纪五六十年代的建筑风格,但是不能让一个城市里到处都是明清时期的风貌,近现代南京城市发展中一些代表性的商业建筑、文化建筑、工业建筑、公共住宅也需要纳入保护和适应性再利用的对象。

05

把论文写在祖国的大地上

王建国团队建立了基于景观动态观览和互动模拟数字化技术的历史城市设计方法,提出了将本土历史文化和场地环境代码融入现代建筑语汇的本土建筑设计方法,并创建了解决高密度历史街区消防和管线综合等问题的适应性市政设计方法,提升了城镇建筑遗产环境品质,引导了新旧共生、历史文化信息表达得体的中国建筑创作方向。

他们从理论、学理、方法、技术标准和工程实践上诠释了城镇建筑遗产多尺度保护的整体性、兼容性和传导性,并在31个省级行政区开展的300余项城镇建筑遗产相关多尺度保护的工程实践中得到应用,形成了一套整体系统、拥有自主知识产权的城镇建筑遗产多尺度保护理论和技术体系。

该项目成果支撑了2项世界文化遗产的成功申报,并应用于北京等16个国家历史文化名城、43个世界文化遗产和全国重点文物保护单位、78个历史街区以及11个遗址保护建筑项目,实现了中国城镇建筑遗产保护的重大跨越,真正做到了“把论文写在祖国的大地上”。

同时,项目成果还应用于缅甸妙乌古城等“一带一路”沿线遗产保护,取得了重大的社会、经济和环境效益,产生了深远的国内外影响。