近期科研成果选编(第24期)

跟踪科研成果,掌握最新动态!

1

量化青藏高原碳平衡研究获进展

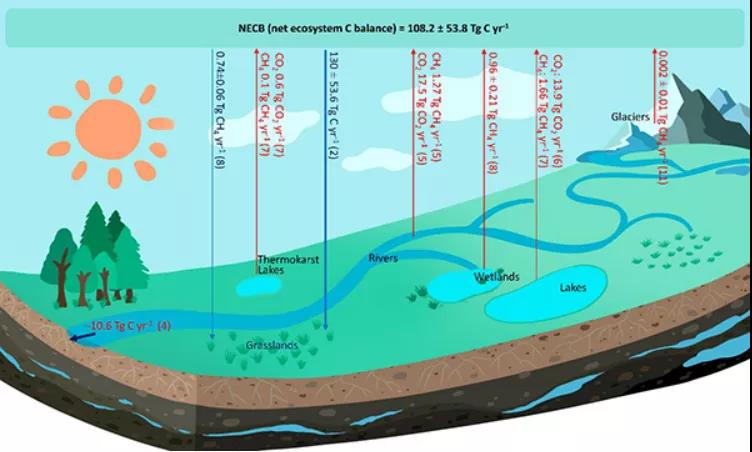

青藏高原净生态系统碳平衡框架

碳在多圈层的积累和流动,受到学界关注。青藏高原被称为“亚洲水塔”,是水圈、冰冻圈、生物圈和大气圈多圈层体现最全的区域之一,独特的冰川、冻土、湖泊、河流和高寒湿地,为阐释陆表水体相关碳过程提供了理想场所。近日,中国科学院成都山地灾害与环境研究所西藏生态环境创新团队联合中科院西北生态环境资源研究院、兰州大学、北京师范大学等,构建了青藏高原陆表复杂环境要素碳流失的主要路径,并初步量化其强度。

研究发现,高寒草地是重要的CO2和CH4汇,而水体向外界水平输送的碳是主要潜在流失路径。河流通过水平运移和垂向释放(CO2和CH4)共抵消了陆地CO2汇的12.6%,高寒湿地、湖泊、热融湖塘、冰川等通过碳损失抵消了陆地碳汇的4.2%。综上,青藏高原陆表水体路径的碳流失仅抵消高寒生态系统CO2汇的16.8%,陆地生态系统CO2汇仍主导区域净碳平衡。

该研究初步绘制了青藏高原碳平衡过程的全景图,并指出了目前高原碳源汇研究中的不确定性。研究表明,加强冰川、热融湖塘和滑塌等碳流失热点区原位观测和系统研究的紧迫性,为青藏高原生态安全屏障优化提供了科技支撑。

文章链接:

https://www.cas.cn/syky/202111/t20211110_4813511.shtml

2

科学家发现骨钙素在中枢神经系统中的内在调控机制

骨源性激素骨钙素(OCN)对大脑发育和神经功能至关重要,但OCN在中枢神经系统(CNS)中的调控机制仍不清楚。近日,我国科学家团队发现骨钙素能够通过G蛋白偶联受体37(GPCR37)调控少突胶质细胞分化及髓鞘发生,相关研究成果发表于Science Advances。

研究人员发现OCN基因缺失促进中枢神经系统少突胶质细胞分化和髓鞘增生。尽管OCN对少突胶质前体细胞的增殖并非必要,但OCN对少突胶质细胞的髓鞘形成至关重要,它影响脱髓鞘损伤后髓鞘的生成和再髓鞘化。全基因组RNA测序分析显示,OCN调节许多G蛋白偶联受体和髓鞘相关转录因子的表达,其中髓磷脂基因调控因子(Myrf)可能是少突胶质细胞中一个关键的下游效应器。GPCR37被鉴定为一种前所未知的OCN受体,调节少突胶质细胞分化和CNS髓鞘形成。

文章链接:

http://www.safea.gov.cn/gnwkjdt/202111/t20211102_177737.html

3

揭示调节NK细胞抗肿瘤功能的新型卡控点分子

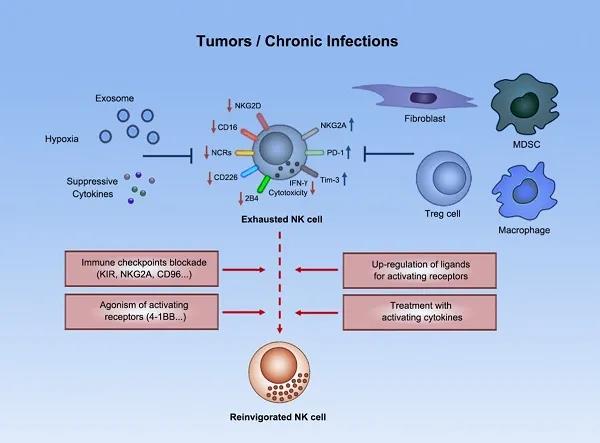

NK细胞在肿瘤微环境中进入功能低下的“免疫耗竭”状态

自然杀伤细胞(Natural killer cells,NK细胞)是一种固有免疫细胞,通过杀伤靶细胞、诱导靶细胞凋亡或分泌细胞因子来发挥对肿瘤的免疫监视功能。NK细胞不仅在控制血液系统肿瘤及肿瘤转移中发挥关键作用,而且其在实体肿瘤中的浸润水平与患者的预后密切相关。免疫检查点分子(Immune checkpoints)是随着对肿瘤微环境和肿瘤免疫逃逸机制的深入研究,近年发现的一组介导免疫调节的重要分子,对免疫应答的适时中止发挥着重要的作用。

近日,中国科学院深圳先进技术研究院的研究团队在Science Advances杂志发表了相关论文。研究人员对正常状态下的人和小鼠外周NK细胞进行了单细胞转录组分析,发现NK细胞在功能成熟过程中存在着对应NK细胞从“不成熟”到“成熟”分化过程的几个亚群,并且早前被报道具有介导免疫耐受功能的肿瘤坏死因子α诱导蛋白8-2分子伴随着NK细胞的成熟而表达逐渐升高,呈现出与NK细胞成熟相关的表达特征。

研究表明,TIPE2是负调控NK细胞功能成熟与抗肿瘤免疫应答的检查点分子,靶向TIPE2可能促进基于NK细胞的抗肿瘤免疫治疗策略。

文章链接:

https://www.cas.cn/syky/202109/t20210924_4806858.shtml

4

科学家发现中药配伍减毒机制(小檗碱+马兜铃酸)

马兜铃酸(AA)是马兜铃科植物中的有机酸类化合物,这些植物曾广泛地被中医经炮制解毒作为原生药材入药。AA会导致一系列健康问题,包括肾病和肝癌等。小檗碱(Ber)是从中药黄连中分离的一种季铵生物碱,是黄连抗菌的主要有效成分。在传统中医药理论指导下,对有毒中药进行合理配伍可以显著降低其毒副作用。

近期,北京中医药大学研究团队发现了中药毒性成分马兜铃酸可以与小檗碱在水煎煮过程中自组装形成稳定的超分子结构。相关研究结果发表于Applied Materials & Interfaces。

该研究在斑马鱼和小鼠体内的毒理学实验表明,由Ber和AA形成的自组装超分子显著降低了AA的毒性并减轻了AA引起的急性肾损伤。研究结果表明,在配伍理论指导下合理用药可以有效降低含AA中药的用药风险。此外,从中医药理论和中医临床用药实践出发,为有毒中药科学监管提供了新的思路。

文章链接:

http://www.safea.gov.cn/gnwkjdt/202108/t20210825_176585.html

5

科学家建成并上线发表全球药典草药基因组数据库

近期,中国中医科学院中药研究所团队建立了全球药典基因组数据库(GPGD)。该数据库是全球首个针对药典收载草药物种的大型基因组学数据库。相关研究成果发表于Science China-Life Sciences。

该数据库目前已收录903个草药物种的34346条数据,包括867个物种的21872条DNA条形码数据,674个物种的2203个细胞器基因组以及49个物种的55个全基因组数据等,所收录数据涵盖全球八大药典草药物种(中国药典、美国草药典、日本药典、韩国药典、印度药典、埃及药典、欧洲药典以及巴西药典)。该数据库为草药物种鉴定、用药安全、中药资源保护和利用等方面研究提供了资源。数据库访问地址:http://www.gpgenome.com。

文章链接:

http://www.safea.gov.cn/gnwkjdt/202109/t20210927_177076.html

6

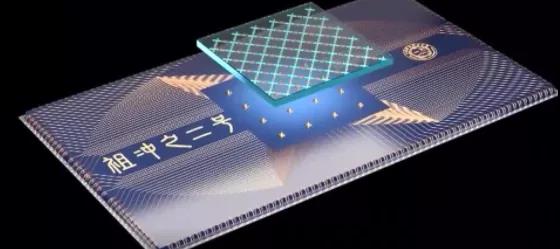

成功实现超导体系“量子计算优越性”

近期,中国科学技术大学中国科学院量子信息与量子科技创新研究院潘建伟、朱晓波、彭承志等组成的研究团队,与中科院上海技术物理研究所合作,构建了66比特可编程超导量子计算原型机“祖冲之二号”,实现了对“量子随机线路取样”任务的快速求解。

根据现有理论,“祖冲之二号”处理的量子随机线路取样问题的速度比目前最快的超级计算机快7个数量级,计算复杂度比谷歌公开报道的53比特超导量子计算原型机“悬铃木”提高了6个数量级(“悬铃木”处理“量子随机线路取样”问题比经典超算快2个数量级),这一成果是我国继光量子计算原型机“九章”后在超导量子比特体系首次达到“量子计算优越性”里程碑,使我国成为目前唯一同时在两种物理体系都达到这一里程碑的国家。相关论文发表在《物理评论快报》和《科学通报》上。

量子计算优越性的成功演示,标志着量子计算研究进入到发展的第二阶段,开始量子纠错和近期应用的探索。“祖冲之二号”采用二维网格比特排布芯片架构,直接兼容表面码量子纠错算法,为量子纠错并进一步实现通用量子计算奠定了基础。同时,“祖冲之二号”的并行高保真度量子门操控能力和完全可编程能力,有望在特定领域找到有实用价值的应用,预期应用包括量子机器学习、量子化学、量子近似优化等。

文章链接:

https://www.cas.cn/syky/202110/t20211026_4811245.shtml