大脑神经调控与读取技术;新型口腔粘膜修复材料;海洋酸化机制研究进展

科协频道

跟踪科研成果,掌握最新动态!

1

科学家开发新型口腔粘膜修复材料

口腔粘膜病容易反复发作并且常伴有明显疼痛,严重影响患者的生活质量,口腔溃疡就是其中的典型代表。近期,上海交通大学的研究团队开发了一种光固化水凝胶粘合剂,可以用于修复口腔黏膜损伤。

研究团队运用蛋白亚硝基化反应,开发了光诱导巯基与亚硝基交联法构建的水凝胶粘合剂,用于口腔黏膜修复。受到光照时水凝胶的交联速度可达秒级,并且交联过程完全不受氧气干扰,因此制备的薄膜完整且富有弹性,强度以及溶胀都能够适配频繁活动、持续潮湿的口腔环境,不会受到咀嚼、吞咽、说话等活动的影响。

研究人员还利用小鼠和猪的口腔黏膜损伤模型测评这种粘合剂的治疗效果,与现有商品化凝胶产品相比,使用水凝胶粘合剂修复的口腔粘膜破损区域细胞增殖速度加快、侵入机体的细菌减少、炎性反应程度降低,粘膜损伤更容易恢复。该研究开发了一种能够适应复杂生理环境的特殊材料,为口腔黏膜病的治疗提供了新选择。

文章链接:

http://www.most.gov.cn/gnwkjdt/202112/t20211206_178405.html

2

科学家解析人类下丘脑发育的时空动态特征

北京师范大学吴倩教授与中国科学院生物物理研究所王晓群研究员以及北京安贞医院的张军教授合作,系统揭示了人类下丘脑单细胞转录组的时空动态变化和谱系发育特征。

下丘脑由高度复杂的核团构成,其神经元类型高度多样化,对机体的生理活动、稳态调节具有重要作用,但是对于人下丘脑发育的细胞及分子机制仍不是很清楚。

研究人员系统刻画了人下丘脑发育的细胞和基因表达的时空特征,揭示了下丘脑神经干细胞类型的多样性,发现了维持细胞命运层级性分化重要调控因子,并构建了不同神经干细胞亚型向不同终端细胞分化过程中的基因调控网络。进一步跨物种比较分析表明,相较于小鼠,人类下丘脑胶质细胞生成发生在妊娠的早期阶段,并显示出独特的转录谱表达特征,而这些差异主要来源于人类的早期少突胶质细胞。

该研究提供了胚胎发育早期和中期人类下丘脑发育的细胞多样性图谱和基因表达特征,为深入阐明人下丘脑空间结构和功能复杂性产生的机制,以及发育异常引起的疾病机理奠定了重要基础。

文章链接:

http://www.most.gov.cn/gnwkjdt/202201/t20220107_178951.html

3

大脑神经调控与读取技术方面取得新进展

脑科学的核心目标是解析神经电活动如何控制大脑的功能以及脑疾病的神经机制。要实现这些目标,需要精准调控与读取特定神经环路的电活动信息。近日,我国科研团队在高精度神经调控与读取技术取得新进展。

该团队构建了一种多功能柔性神经电极技术,同步实现了大脑中基因载体的精准递送、长期光遗传学调控和神经电生理记录。研究人员进一步利用柔性神经电极良好的生物相容性,实现了对大脑神经元电活动长达三个月以上的稳定读取与调控。

多功能柔性神经电极技术能够同步实现大脑中基因载体的精准递送、光遗传调控和长期神经电生理记录,在神经环路的精准解析和脑机接口等方面具有重要的应用前景。

文章链接:

http://www.most.gov.cn/gnwkjdt/202112/t20211206_178433.html

4

砗磲幼贝响应海洋酸化机制研究获进展

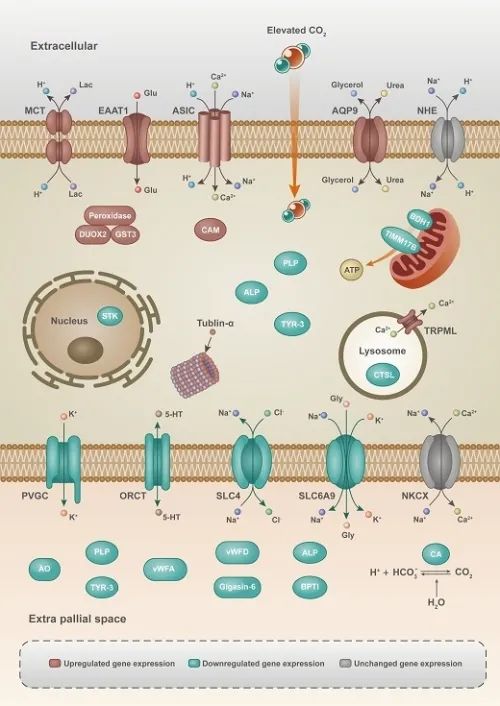

鳞砗磲对海洋酸化的胞内适应性反应示意图

近日,由中国科学院南海海洋研究所热带海洋生物资源与生态重点实验室研究员喻子牛团队主导,联合中科院地球环境研究所、广东海洋大学发表了关于砗磲幼贝对海洋酸化反应及其机制的研究成果。

海洋酸化是全球变暖之外的又一危机,它是因海水过量吸收大气中的CO2而引发pH值下降的化学变化。砗磲是一类热带海洋贝类,主要分布在印度洋、西太平洋和我国南海等珊瑚礁海域,是珊瑚礁生态系统的重要成员,对于维持珊瑚礁生物多样性、生态系统稳定起到关键作用,也是探究全球气候变化对海洋生物影响的主要对象之一。因此,探索砗磲对海洋酸化的反应及应对机制,有助于揭示砗磲应对该过程的响应机理,并可为全球气候变化下砗磲种群的保护提供科学依据和指导。

该研究以鳞砗磲幼贝为研究对象,运用结合宿主、虫黄藻生理指标测定、钙化测定、高通量测序手段,探索了砗磲幼贝在组织生理和分子层面对海洋酸化的响应和反应机制。结果显示,海洋酸化不会导致砗磲幼贝存活率和贝壳生长性能的显著降低,说明砗磲幼贝可以耐受适度酸化环境。比较转录组差异表达基因的比较分析表明,砗磲幼贝可以通过调节代谢抑制、钙稳态、生物矿化及离子通道等相关基因的表达以应对海洋酸化的影响。该研究对砗磲的人工繁育、种群恢复及资源保护具有重要的科学价值。

文章链接:

https://www.cas.cn/syky/202112/t20211231_4820389.shtml

5

污水处理新型工艺研究取得进展

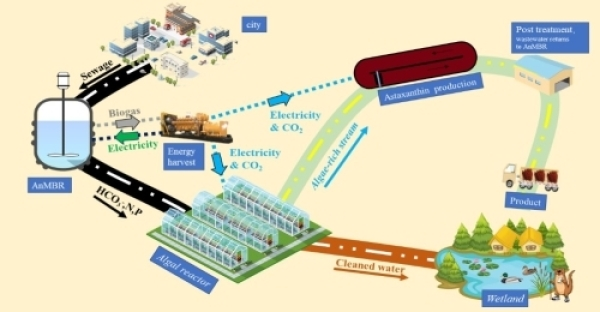

鳞砗磲对海洋酸化的胞内适应性反应示意图

近日,中国科学院重庆绿色智能技术研究院提出一种面向能量回收和物质回收的新型污水处理工艺。

现有的污水生物处理工艺采用异养菌、硝化菌和聚磷菌为主要功能微生物。计量学表明,这些微生物对应的生物过程必然产生大量的危害性的剩余污泥和消耗大量的能耗。因此,这两个问题是现有活性污泥法的基本问题,不能通过采用精准曝气或化学解偶联等手段消除。

科研团队采用厌氧膜生物反应器回收污水中有机物携带的能量,将其转化为电力以满足反应器自身的能耗需求,同时产生CO2以供给后续藻反应器中的藻类使用。

与现有高能耗、高剩余污泥产量、高资金投入的活性污泥法相比,新型污水处理工艺具备技术及经济优势:显著降低温室效应气体排放并具备良好的水处理效果;回收有机物中的能量,具备从污水中进行物质回收的能力;显著降低剩余污泥的产量;经济效益为正。

文章链接:

https://www.cas.cn/syky/202112/t20211203_4816962.shtml