神奇的力学隐身衣,可有效治疗癌症的纳米药物载体,启发人工微纳机器的细菌游动新模式

跟踪科研成果,掌握最新动态!

1

神奇的力学隐身衣

将物体隐蔽起来使其无法被外界观察者发现的隐身衣是超材料领域一直以来的研究热点。在光学、热学和电学等领域,与各类物理场相对应的隐身衣已实现实际的制造。而针对力学响应场的力学隐身衣设计,相关研究的进展却较为缓慢,现有的设计多局限于简单形状的单一空洞及特殊的基体微结构。

上海交通大学机械与动力工程学院朱平教授、美国西北大学Wei Chen教授及美国加州理工学院Chiara Daraio教授合作团队,基于构建的大型超材料数据库,提出了一种基于计算均匀化、拓扑优化和图模型优化的数据驱动设计方法,利用超材料高度可调的力学性能,实现一个或多个任意形状空洞的在各类基体微结构,及多种边界条件下的力学隐身,提供现有方法难以达到的隐身效果及设计自由度。未来,该方法有望应用于各类具有非均质力学性能要求的工程结构中,如软体机器人和仿生假体,实现定制化和特殊化的设计。

内容来源:

https://news.sjtu.edu.cn/jdzh/20220331/169517.html

2

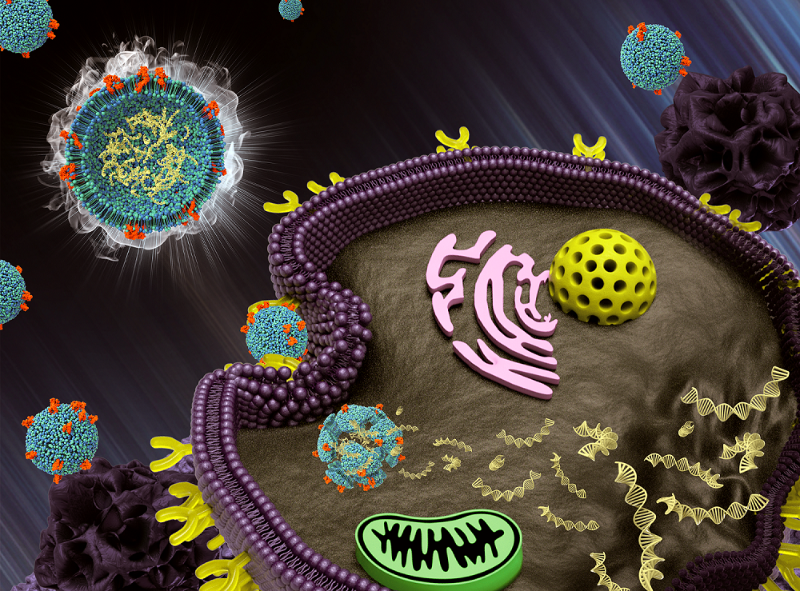

可有效治疗癌症的纳米药物载体

在过去的几十年里,人们认识到药物输送系统在癌症治疗中起到关键作用,但现存策略仍然无法逾越一些障碍,包括生物相容性、生物降解、肾清除、生物分布、系统毒性和特异性。由于单一的载体无法在体内药物递送过程中达到理想的效果,因此,需要一种易获取且效果稳定的优势药物载体。

上海交通大学Bio-X研究院李璨课题组和电子信息与电气工程学院崔大祥课题组合作,基于间充质干细胞归巢特性的原理,建立了具有特异性靶向性的CXCR4highExo 药物递送系统用于癌症治疗。一方面,外泌体是理想的药物运输载体,因为它们具有出色的靶向能力和良好的生物相容性。另一方面,它们对健康组织几乎无害。因此,改造后的CXCR4highExo是一种良好的纳米载体。且本研究的细胞摄取实验结果及体内生物分布结果都展示了其优越的靶向性以及药物释放能力。该研究提供了一种全新的基因药物靶向递送系统,为肿瘤治疗提供新的思路和方法。

内容来源:

https://news.sjtu.edu.cn/jdzh/20220330/169449.html

3

启发人工微纳机器的细菌游动新模式

细菌运动是其生存和感染宿主的关键。细菌通过游动模式之间的交替转换来探索环境。不同于周身多鞭毛的大肠杆菌,铜绿假单胞菌是一种典型的极性单鞭毛细菌,其单根鞭毛位于杆状胞体一端。在可旋转鞭毛马达的驱动下,铜绿假单胞菌在液体中实现游动模式切换:鞭毛逆时针旋转时推动胞体前进,鞭毛顺时针旋转时拖曳胞体后退。传统认为铜绿假单胞菌通过交替“前进-后退”的方式实现环境探索,中间或许间隔着短暂的停顿。然而此方式下细菌游动方向的改变主要源自布朗转动扩散引起的胞体方向波动,因此对环境探索的效率不高。细菌经过亿万年的进化,会不会有更高效的方式来探索环境呢?

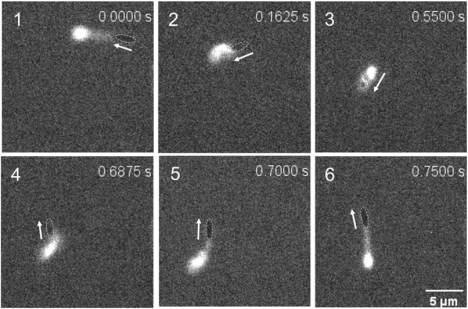

细菌游动的明场及荧光图像。虚线代表细菌胞体,亮色代表荧光标记的鞭毛丝,白色箭头代表细菌游动方向

中国科技大学物理系袁军华、张榕京课题组借助基因编辑手段改进了铜绿假单胞菌的鞭毛丝荧光标记效率,在该细菌中实现了游动三维追踪及鞭毛丝动态行为的同步观测,从而发现了一种全新游动模式(如图,称之为“wrap”模式),并且进一步揭示了此模式发生的物理机制。在自然界中存在种类丰富的极性鞭毛细菌,课题组发现的游动新模式可能在极性鞭毛细菌中广泛存在。发现的由钩形鞘力学屈曲失稳来实现游动方向改变的物理机制,对设计人工微纳机器也有启发。

内容来源:

http://news.ustc.edu.cn/info/1055/78667.htm

4

4.38亿年前最古老的真盔甲鱼类

盔甲鱼类是东亚地区特有的一种无颌的鱼类,目前仅发现于中国和越南北部,是一种土著色彩浓厚的鱼类。自1913年丁文江在云南曲靖发现盔甲鱼化石(当时认为是“头甲鱼”),盔甲鱼类已有100多年的发现史;自1965年刘玉海首次正式描述盔甲鱼类,盔甲类已建立亚纲一级的分类单元。盔甲鱼亚纲除基干类群(包括修水鱼科、汉阳鱼科、大庸鱼科)外,主要分为三个单系类群——真盔甲鱼目、多鳃鱼目和华南鱼目。

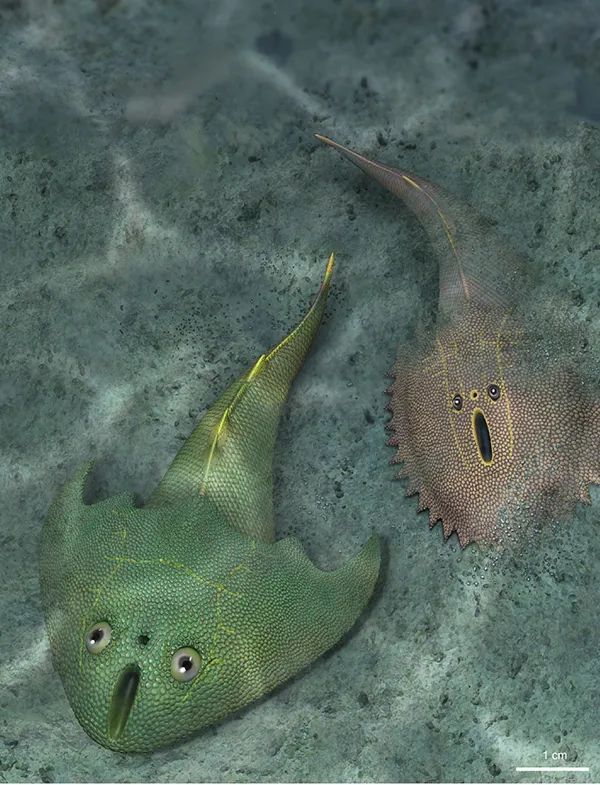

俊卿清水鱼(左)和刺猬安吉鱼(右)生态复原图(杨定华绘)

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所团队在江西西北地区下红层清水组中首次发现了志留纪兰多维列世特列奇早期(约4.38亿年前)的早期真盔甲鱼类的两个新物种——俊卿清水鱼和刺猬安吉鱼(如图)。这是真盔甲鱼类在赣西北地区下红层中的首次发现,代表了迄今为止最古老、最原始的真盔甲鱼类化石记录。相关研究不仅进一步厘清了早期真盔甲鱼类之间的系统发育关系、丰富了科学家对于盔甲鱼亚纲早期演化、辐射的认识,而且为下扬子地区长期存有争议的志留系海相红层的划分对比及时代确定、真盔甲类和多鳃鱼类分异时间的估算等提供了关键化石证据。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202203/t20220331_4830149.shtml

5

月球最大、最深、最古老撞击盆地的物质组成

2019年1月3日,嫦娥四号探测器携带“玉兔二号”月球车成功着陆于月球背面SPA盆地内的冯·卡门撞击坑,实现了世界首次月球背面软着陆。SPA盆地是月球最大、最深、最古老的撞击盆地,可能挖掘出月壳深处乃至月幔物质。冯·卡门撞击坑内部被来自东北方向的芬森撞击坑的溅射物覆盖,可能代表SPA盆地挖掘出的月球深部物质。“玉兔二号”月球车搭载的红外成像光谱仪(VNIS)是着陆区矿物组成探测的首要科学载荷。目前已有研究基于VNIS数据获取了初步的月面矿物含量,但关于其中镁铁质矿物组成和地质成因仍存在争议,亟待准确的VNIS数据反演结果进行约束。

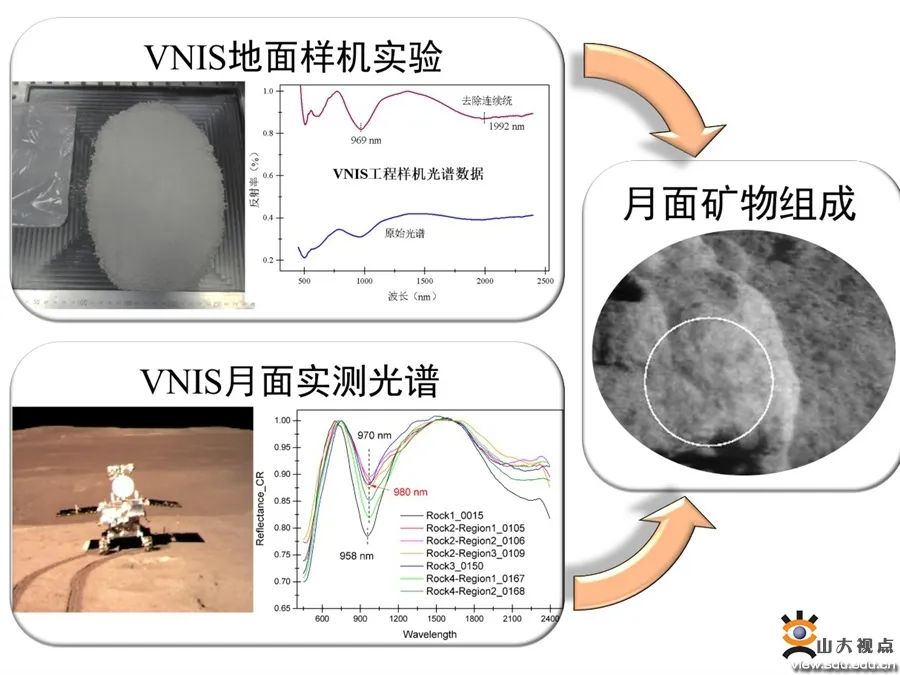

月球原位探测和实验室光谱联合研究约束嫦娥四号着陆区镁铁质矿物组成

山东大学“太阳爆发及其对行星空间环境的影响”攀登团队行星科学课题组首先基于嫦娥四号着陆区月球轨道遥感数据解译结果,制备了9种不同成分模拟月壤,利用中国科学院上海技术物理研究所研制的VNIS地面样机采集其光谱数据,建立了一套适用于VNIS样机光谱矿物反演的物理模型。将模型用于解译“玉兔二号”前26个月昼的VNIS月面实测光谱数据,获得了巡视路线上岩石和月壤的镁铁质矿物组成。研究揭示,嫦娥四号着陆区富含单斜辉石(56%)且橄榄石含量较低(17%),辉石和橄榄石固溶体成分演化程度居中,其中辉石的结晶温度较高(980-1300℃),可能形成于撞击成因熔融池的快速分异结晶过程。

内容来源:

https://www.view.sdu.edu.cn/info/1021/163489.htm