作物秸秆氮影响土壤有机碳积累;揭示物体的可变漂浮状态调控规律;仿生润滑研究取得突破

跟踪科研成果,掌握最新动态!

1

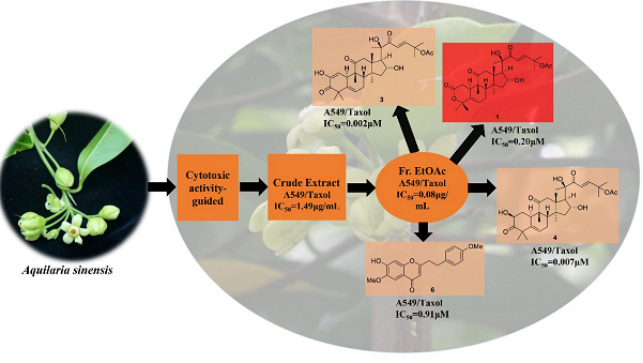

从土沉香花中发现抗癌活性分子

土沉香花中抗癌活性化合物的化学结构式

瑞香科植物土沉香,又名白木香,是中药沉香的基原植物,广泛分布在中国南方地区,包括云南、广东、广西、海南、福建、台湾和香港等。土沉香树在受到伤害(微生物入侵、火烧、雷劈、打孔等)后,在心材部位缓慢形成树脂,即沉香。关于中药沉香的研究已较为深入,但对土沉香花的研究则比较少见。

中国科学院昆明植物研究所王跃虎团队在抗癌药物筛选时发现,土沉香花的乙醇提取物,对人肺癌、宫颈癌、神经母细胞瘤、卵巢癌、白血病、前列腺癌、肝癌、乳腺癌等癌症细胞具有显著的抑制作用,特别对人肺腺癌SPC-A-1细胞、人肺鳞状细胞癌NCI-H520细胞和人肺腺癌A549细胞作用较强,半数抑制浓度(IC50)分别为0.11、0.25和0.44 μg/mL。科研人员以抗癌活性为导向,进一步追踪土沉香花中的抗癌活性成分。研究通过抗癌活性追踪分离,发现三个葫芦烷三萜和一个2-(2-苯乙基)色酮类化合物,对人肺腺癌SPC-A-1、人肺鳞状细胞癌NCI-H520和人肺腺癌A549细胞均有显著的抑制活性,该研究为土沉香花的开发和利用提供了新思路。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202204/t20220403_4830567.shtml

2

揭示物体的可变漂浮状态调控规律

物体漂浮在水面是生活中的常见现象。控制物体的漂浮状态在船只设计、矿物筛选、胶体组装和微纳制造等领域具有应用价值。已有研究揭示材料表面性质对漂浮状态的作用。而当前研究认为物体稳定漂浮时的状态和浮力是固定不变的。

近日,宋延林研究团队发现在不同高度落入水中的物体,稳定后可以在水面上呈现不同浸没深度,从而表现出不同的漂浮状态。也就是说,物体漂浮时的浮力不是固定的,而是受到下落过程的影响。理论分析表明,由于固-液粘附作用,物体入水后的三相接触线表现出钉扎-滑移-钉扎的三阶段动力学行为,这是物体呈现不同漂浮状态的根本原因。据此,研究提出了“浮滞回线”来指导调节物体漂浮状态。研究发现,改变外力的加载-卸载顺序能够实现物体漂浮状态的调控。研究展示了可变漂浮状态在界面催化、液体蒸发和药物释放等领域的应用。该研究加深了科学家对漂浮过程中界面现象的理解,并在相关领域具有重要的启示意义。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202204/t20220406_4830694.shtml

3

碳青霉烯耐药机制研究取得进展

碳青霉烯类耐药肠杆菌科细菌(CRE)的全球传播对公共卫生系统构成威胁。肠杆菌科细菌主要通过获得碳青霉烯酶来产生耐药性,其中肺炎克雷伯菌碳青霉烯酶(KPCs)最为普遍。产KPCs的CRE已在世界范围内传播,通常伴随着多重耐药性,并成为院内相关感染(HAIs)发病率和死亡率增加的主要原因。此外,产KPCs的CRE在常规实验室筛查中往往表现出低水平耐药性,导致误诊或漏诊从而影响治疗效果。

前期,中国科学院微生物研究所冯婕团队通过流行病学分析揭示,病原菌大肠杆菌ST131通过获得不同类型携带blaKPC-2基因的质粒导致其在院内大规模流行。近期,该团队针对其中一起治疗失败的案例进行深入研究,发现一株携带blaKPC-2基因的大肠杆菌可以在接触亚致死浓度抗生素后迅速变为高耐药表型,这解释了患者在接受抗生素治疗后死亡的关键原因。

进一步研究发现,高耐药的发生是由于插入序列IS26介导的包括blaKPC-2基因在内的多重耐药(MDR)区动态且不稳定的扩增导致的,这种机制可帮助细菌来逃避碳青霉烯类抗生素的攻击,同时也是CRE逃逸实验室体外耐药检测的重要策略,进而影响抗生素在临床应用中的使用和疗效。另外,该团队评估了联合用药策略的体外治疗效果,实验发现不恰当的药物联用不但不能阻止多重耐药区扩增,反而在一定程度上增加了基因扩增的速率,使后续的治疗更加困难,这对临床用药具有指导意义。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202203/t20220328_4829584.shtml

4

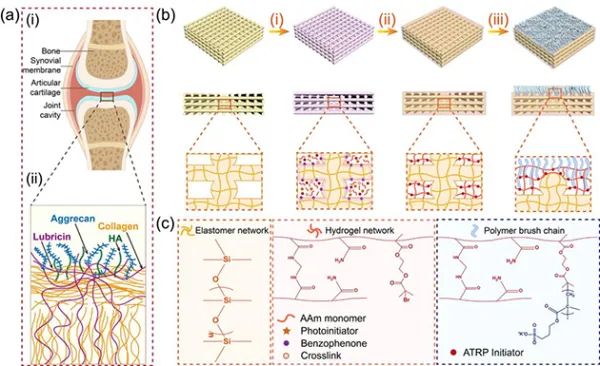

仿生润滑研究取得突破

Composite-LP的制备工艺设计概念及原理图

天然关节软骨由于渗透性的表面润滑生物大分子和良好的机械耐受性,显示出低摩擦、高承载和优异的抗磨损性能。然而,由于磨损、疾病及外伤等因素的影响,关节软骨会受到一定的损坏。水凝胶表面摩擦力低、生物相容性良好,被认为是天然软骨的潜在替代材料。然而,传统的水凝胶材料机械性能较差,受压剪切过程易发生弹性变性(特别是在球-面接触工况下),即缺乏有效的力学网络支撑结构和能量耗散途径,限制了其工程应用。

受天然关节软骨优异的机械力学性能和表面水合润滑机制启发,中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室研究员周峰团队开发出一种兼具力学承载和润滑功能的复合型仿生软骨润滑材料(Composite-LP),即通过溶胀引发聚合策略,将聚电解质刷层化学接枝到3D打印的弹性体支架-水凝胶复合体亚表面,上层的聚电解质刷-弹性体-水凝胶复合相提供有效的水润滑特性,底部的弹性体支架-水凝胶复合相起机械承载功能。

机械性能表征表明,Composite-LP表现出良好的力学性能,如弹性恢复、抗蠕变、抗疲劳及抗冲击性等,这是由于三维弹性支架可以分散应力并储存施加在样品上的弹性能量。这种非耗散性机制没有利用牺牲网络或断裂键来耗散能量。此外,将非耗散机制和界面润滑策略相结合,不仅大幅度降低了凝胶相的机械变形,而且使Composite-LP在动态剪切过程中具有卓越的减摩功能和耐磨性。这种新的材料设计理念有望在仿生润滑领域得到应用。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202203/t20220325_4829449.shtml

5

作物秸秆氮影响土壤有机碳积累的

微生物学机制研究进展

秸秆还田是提高土壤有机碳储量的重要农艺措施,秸秆降解是复杂的生物化学过程,其中间产物是土壤有机质的重要组分,这一过程受到秸秆化学组分、土壤微生物与土壤理化性质等因素的共同影响。秸秆碳氮向有机碳库的转化影响土壤有机碳的化学组分及土壤有机碳的稳定性。

目前,对秸秆碳氮影响土壤有机碳固存与稳定性的微生物机理研究主要应用高通量测序技术,探究微生物群落结构与土壤碳氮循环的相关性。基于宏基因组学技术解析秸秆碳氮向土壤有机碳库转化过程中碳氮代谢功能特征的研究仍然较少。

为此,中国科学院东北地理与农业生态研究所农田分子生态学科组运用微宇宙培养试验结合宏基因组测序技术,利用15N标记的大豆和玉米秸秆,示踪秸秆氮向黑土碳库的转化情况,阐明秸秆降解下介导碳氮循环的微生物作用机制。结果表明,秸秆添加条件下,黑土微生物氮矿化与碳降解功能协同作用,促进颗粒有机碳库的碳积累,并维持有机碳的稳定性。氮矿化基因与颗粒态有机碳和矿物结合态有机碳库中碳氮累积量以及有机碳中植物来源脂肪族碳关系紧密。该研究在黑土区作物秸秆还田提升土壤有机碳库稳定的微生物生态机制方面取得了进展。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202204/t20220404_4830589.shtml