为千万打工人找到一条幸福通勤的出路

原创 廖璟瑒

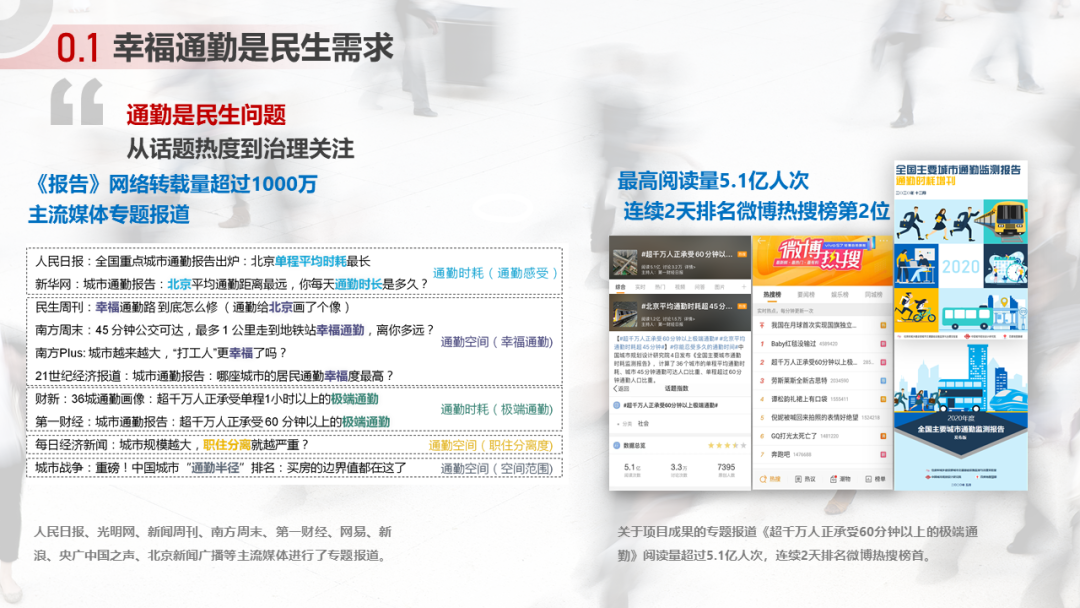

2020年12月,《全国主要城市通勤时耗检测报告——通勤耗时增刊》一经发布,引发社会各界广泛关注,《人民日报》等主流媒体相继报道,转载量超过1000万,并迅速登上微博平台热搜第二。“超千万人正承受60分钟以上的极端通勤”阅读量超5.1亿人次,“北京平均通勤时耗超45分钟”阅读量也超1.2亿人次。之所以能引起如此大的反响和共鸣,究其原因,无外乎两个字,写实!只有当代打工人才明白上下班的路有多难走。

那么,通勤究竟苦在哪呢?

疫情期间,有一位密切接触者早八晚九跨城通勤,晚上9点下班从公司步行至地铁站,搭乘地铁到大望路,再拼大巴车回燕郊已经11点了,40公里走了两个小时。另一位确诊患者,家住顺义,在海淀工作,每天地铁往返50公里。他们的早出晚归正是当前北京打工人生活状态的缩影。在北京这样的大都市,本人在海淀,对象在朝阳,就已经算是异地恋了。

这背后蕴藏的是城市扩张和人口聚集的大环境下,中心城区房价过高、职住错配、交通效率低下等一系列因素的综合原因。研究发现,单程通勤超45分钟,离婚率将增加40%。长时间通勤占用了人的日常运动、睡眠等生活时间,严重损害身心健康。

作为规划人,第二十二届北京青年学术演讲比赛选手、中国城市规划设计研究院的廖璟瑒(北京测绘学会推荐)所在的团队下决心用专业技能为解决城市通勤问题作点贡献。那么怎么做呢?首先,要给通勤“画像”,也就是尽可能精确地掌握城市的通勤特征和规律。传统上,通勤特征测算是每5至10年开展一次大规模居民出行调查,采集成本高,数据精度低,也不支持连续监测高频高新的通勤特征。

为了精准把脉通勤病症,团队以互联网地图和手机数据,创新性地通过长时间的轨迹追踪,反复的算法修正与数据校核,精确判断每个人的家和工作地,推断出出行方式,实现了基于高精时空数据的城市通勤特征画像与机理解析,借助大数据赋能,科学、公正、直观地描述1.5亿人的通勤出行特征以及中国主要城市的交通支撑水平。

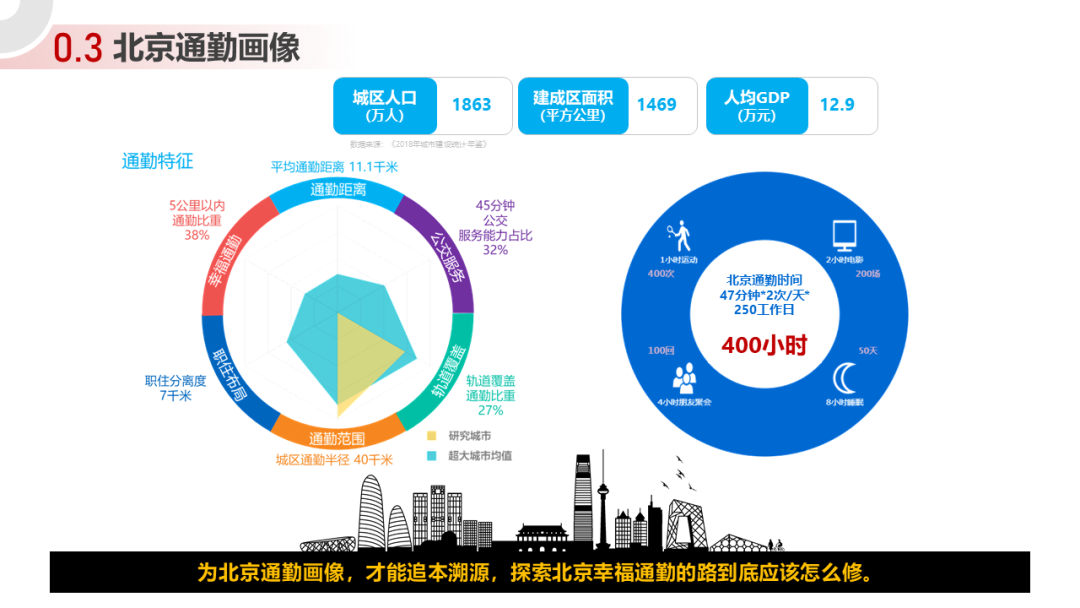

作为超大城市,北京城区人口1863万人,建成区面积1469平方千米。研究结果显示,北京平均通勤距离达11.1千米,平均通勤时耗约47分钟。也就是说,北京居民,一年平均花费在通勤往返的时间达400小时。

为什么会这样?怎样才能缩短距离和时间?带着这些问题,团队利用数据追本溯源,深入挖掘通勤特征背后的规划问题,希望可以为千万打工人找到一条幸福通勤的出路。

点击下方视频观看选手精彩演讲