迎接世界地球日,近期有哪些科研成果?

跟踪科研成果,掌握最新动态!

1

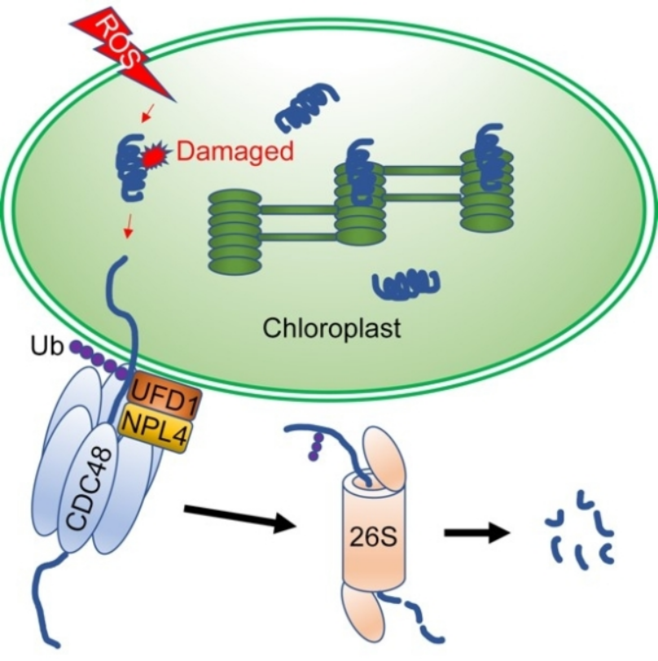

揭示叶绿体蛋白质量控制的新机制

CDC48复合体介导叶绿体内蛋白质降解的模型

叶绿体是绿色植物和真核藻类特有的细胞器,是光合作用以及许多其他重要生物学过程发生的重要场所。叶绿体蛋白稳态对叶绿体维持正常功能十分重要。叶绿体蛋白在成熟以及组装过程中会出现错误折叠,且由于叶绿体中的蛋白处于活性氧(ROS)含量较高的环境中,极易受到ROS的损伤。叶绿体中错误折叠以及受损伤的蛋白质需要由蛋白质量控制体系清除或修复。p97/VCP/CDC48是一类保守的依赖泛素的分离酶,与不同的辅助因子形成复合体,在酵母和动物的蛋白稳态调控中发挥重要作用,可清除细胞器中错误折叠或损伤的蛋白质。此前,有研究表明CDC48复合体介导植物叶绿体外膜蛋白的降解,而CDC48复合体是否参与叶绿体内蛋白质的泛素化降解尚不清楚。

中国科学院植物研究所林荣呈研究组利用生物化学和遗传学等手段,发现拟南芥叶绿体内存在蛋白泛素化修饰,CDC48复合体编码基因突变后导致叶绿体中泛素化修饰蛋白的积累。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202204/t20220413_4831303.shtml

2

青藏高原内流区湖泊扩张的

主要驱动因素

有研究表明,全球内流区的储水量有所下降,而20世纪90年代中期以来,青藏高原内流区湖泊呈现显著扩张趋势。气候变化和加剧的冰冻圈融化推动湖泊扩张,由于高海拔地区复杂的地形条件以及冰冻圈、水圈和大气圈的共同作用和相互影响,目前对青藏高原大多数湖泊流域的潜在水文过程和冰冻圈要素变化的作用了解较少。

青藏高原内流区包含青藏高原湖泊总储水量的60%以上。其地域范围广阔、实地观测稀缺,致使对该区域水文特征以及由此产生的湖泊水量平衡变化的研究有限。近年来,气候变暖造成的冰川退缩、融雪和冻土解冻进一步导致该地区复杂的水文情势。

研究表明,这10个大型湖泊1979年至2016年的总水量增加了58.5 km3,约在1995年(转折年)显著增加。降雨(降雨径流和湖面降雨)是湖泊扩张的主要驱动因素,但冰雪融水的贡献在转折年后均显著增加,不同因素的贡献也呈现出一定的区域差异。敏感性分析表明,土壤冻融过程在一定程度上推动了近期湖泊的扩张。

该研究定量评估了青藏高原内流区湖泊水储量变化及其驱动因素,为剖析湖泊流域水文过程和冰冻圈在湖泊扩张中的作用提供了重要科学依据。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202204/t20220414_4831464.shtm

3

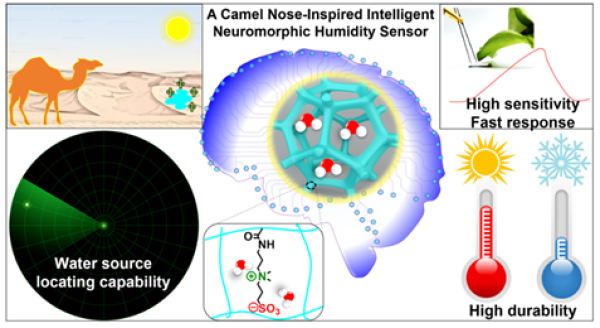

仿生嗅觉导航传感器研究方面获进展

具有仿生嗅觉导航功能的电容式湿度传感器

动物鼻子不仅可以灵敏快速地检测出空气中特定气体的浓度、准确地识别气体的种类,还可以根据气体浓度在时间和空间的分布变化,对气体源进行准确定位。现有的传感器大多都无法实现动物鼻子的功能,尤其是在气体源定位方面鲜有报道。然而,随着社会的快速发展,人们对传感器的要求不断提高,发展具有神经形态的传感器,真正实现仿生嗅觉导航的特性,不仅具有重要的学术意义,而且对日常生活、工业生产等都具有重要的应用价值。

中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室研究员黄伟国团队和中国科学院上海微系统与信息技术研究所副研究员宋健合作,通过模拟骆驼鼻子的结构,开发了一种具有神经形态的电容式湿度传感器。他们利用聚合物交联网络多孔结构与两性离子湿度响应的协同效应制备出灵敏度高(~600)、响应速度快(24s-1)、迟滞时间短、具有优异耐用性的湿度传感器。该传感器在经历了水、盐溶液、高低温、3000次循环形变和重压(2000kg)等外界条件影响后,传感信号几乎不变,展示了良好的耐用性和强大的抗环境干扰能力。在已报道的电容式湿度传感器中拥有最快的响应速度,并可以模拟骆驼鼻子快速区分新鲜、陈旧和枯萎的叶子。此外,该传感器还可实时监测高温工业废气的湿度水平,并具有出色的接触式和非接触式皮肤湿度感测特性,为实现无接触人机交互输入提供了新思路。

更为重要的是,该传感器表现出典型的神经突触行为,如配对脉冲易化,使其具有可调的记忆,学习和遗忘功能。基于此,研究人员制备了一个由四个湿度传感器和一个集成数显屏幕组成的水源位置分析系统。将湿度传感器的兴奋后突触电容精确地集成到电路中,通过对时空两个维度的水分含量梯度变化分析,跟踪和定位了开阔场地中的水源位置,成功地模拟出类似于骆驼的寻水行为。该工作为其他高性能生物化学传感器和具有更广泛应用前景的下一代智能仿生嗅觉导航传感器提供了通用的设计原则。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202204/t20220418_4831793.shtml

4

实现氰化渣绿色化处理

8吨氰化渣(洗脱水)“WAFN”中试生产线厂房

氰化渣是黄金冶炼中氰化法提金工艺过程产生的固体废弃物。现有的氰化渣无害化处理工艺多存在投资大、运行成本高、不能连续稳定生产等不足。中国科学院过程工程研究所自主研发“WAFN”氰化渣绿色化处理工艺,并与相关单位合作,建成日处理8吨氰化渣(洗脱水)连续化中试生产线,2021年12月底至今已安全、连续、稳定、达标运行三个多月。该生产线可实现对氰化渣的绿色化处理,深度回收金、银、铜和氰根,无二次污染。中试结果表明,铜回收率≥95%,氰根回收率≥98%。

过程工程所材料化学与应用技术课题组先后攻克了复杂氧化矿氰化渣低成本洗涤、氰化物资源化回收利用、酸性含氰废水悬浮物安全深度过滤、铜离子高效回收、硫氰根协同脱除、盐分浓度控制等难题,开发了“氰渣洗涤-洗脱水酸化沉铜-膜处理回收氰-碱中和-净水循环洗涤氰渣”工艺,即“WAFN”工艺。氰化渣经反洗涤压滤后,滤饼毒性浸出液中总氰浓度<5mg/L,符合《黄金行业氰渣污染控制技术规范》中的尾矿库处置污染控制技术要求;洗脱水经化学和膜处理后可循环使用,满足氰化渣反洗涤要求,同时洗脱水中的铜、金、银和氰根得以深度回收。

对于生产回水、淋溶液等黄金及相关行业含氰废水的处理,可单独采用该工艺中的洗脱水净化工段,单套膜处理后总氰浓度<5mg/L;多套膜处理后总氰浓度<0.5mg/L,达到排放标准。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202204/t20220419_4832028.shtml

5

黄土高原不同坡向灌木人工林气候响应特征研究取得进展

黄土高原退耕还林等植被恢复工程使区域的植被覆盖状况得到显著改善,但由于造林树种选择、立地条件、初始栽植密度和气候变化等因素,土壤干化和林分退化等问题也有显现。树轮气候/环境记录可为深入理解植物-水分关系提供长序列的数据支持,为人工林可持续发展提供管理决策支持。

中国科学院西北生态环境资源研究院研究员肖生春团队应用树轮生态学方法和climwin模型,基于黄土高原西部同一地区不同坡向的人工沙棘林与天然甘蒙锦鸡儿样点,开展灌木径向生长-气候关系研究,并对人工林管理提出相应对策。

研究表明,不同坡向上,阴坡沙棘相比阳坡更易受到干旱胁迫的影响。climwin分析结果显示,阴坡降水模型气候窗口为5—6月,解释了沙棘53.0%的径向生长变化;阳坡降水模型气候窗口为4—6月,解释量为30.6%,过高的初始造林密度是形成上述现象的主要原因。充足的降水和适宜的造林密度(约3300丛/公顷)可能会缓解干旱对人工沙棘生长的限制。乡土灌木甘蒙锦鸡儿生长受气候限制较小,降水模型气候窗口为3—4月,对生长变化的解释量仅为14.6%。因此,黄土高原植被建设时应充分考虑乡土树种,以及不同坡向、造林密度等立地条件下人工树种生长的受限因素和时间,实现黄土高原人工林的可持续发展。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202204/t20220411_4831098.shtml