喜马拉雅冰川消融对汞输出变化的影响;合金钢的耐液态铅铋腐蚀性能方法;全球变暖上层海洋环流变化

跟踪科研成果,掌握最新动态!

1

山蛭中发现可治疗缺血性脑卒中的

活性多肽

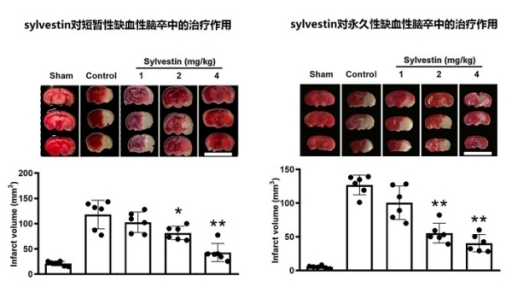

多肽sylvestin对缺血性脑卒中的治疗作用

脑卒中又称脑中风,是一类脑血管循环障碍引起的疾病,可分为缺血性脑卒中和出血性脑卒中,其中缺血性脑卒中占脑卒中的约80%以上。缺血性脑卒中发病机理复杂,研究表明血栓性炎症在缺血性脑卒中发病过程中起着关键作用,而接触-激肽系统主导血栓性炎症的发生。十二因子和血浆激肽释放酶是接触-激肽系统中两个重要成员,也是血栓性炎症治疗的关键靶标。从功能上抑制十二因子和激肽释放酶,可有效抑制缺血性脑卒中发病过程中血栓性炎症的发生,起到抑制缺血性脑卒中发病的作用。

蛭类是我国的传统中药,2000多年前的《神农本草经》记载了蛭类,《本草纲目》介绍了蛭类在抗凝血方面的内容。森林山蛭(Haemadipsa sylvestris)为山蛭科山蛭属的吸血动物,体长约3厘米。该物种在印度尼西亚、缅甸、印度、越南及中国云南等地有分布。山蛭主要栖息于潮湿的山区草地或水域附近,当人畜经过时,就会附着吸血。

近日,中国科学院昆明动物研究所研究员赖仞课题组牵头在森林山蛭中鉴定了一个活性多肽sylvestin。该多肽可专一性抑制激肽释放酶和十二因子的活性,作用的抑制常数(inhibition constant)分别为1.79nm和2.98μm。sylvestin多肽对短暂性缺血性脑卒中及永久性缺血性脑卒中均表现出显著的治疗作用,同时sylvestin在体内也表现出良好的抗血栓形成作用。此外,sylvestin没有溶血及细胞毒性,且不具有出血风险,具有显著的候选药物开发特征。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202204/t20220424_4832526.shtml

2

合金钢的耐液态铅铋腐蚀性能方法

以铅或铅铋共晶合金(LBE)作为冷却剂的铅冷快堆,具有优良的中子物理特性、热工水力特性及安全特性,成为第四代核反应堆的六种推荐堆型之一。然而,冷却剂LBE与结构材料的相容性问题成为制约铅冷快堆发展的主要因素之一。

近日,中国科学院近代物理研究所利用喷丸处理工艺使铁素体/马氏体钢SIMP表面纳米化,探究了其在550℃饱和氧液态LBE中的腐蚀行为。

研究显示,腐蚀1218小时后,表面纳米化钢表面生成的氧化膜厚度为28μm,而原始钢表面生成的氧化膜厚度为37μm,表明表面纳米化可显著提升铁素体/马氏体钢的抗LBE腐蚀性能。这主要归功于两个因素:喷丸处理引入的大量晶界显著增强了铬原子的扩散系数,使保护性的铬-氧化物在氧化早期得以迅速生成,从而降低了氧化速率;喷丸样品表面生成的磁铁矿比原始样品的晶粒尺寸更小,且更加致密,从而降低了氧原子的向内扩散和铁原子的向外扩散速率。

研究还发现,表面纳米化钢的氧化层与基体的结合强度更高。这主要得益于表面纳米化钢的外氧化层相比原始钢更加致密,铅的渗透程度更低。此外,较小的晶粒尺寸和铁-铬尖晶石中较高的铬含量促使表面纳米化钢的氧化层相比原始钢具备更高的结合强度。 该研究为提升铅冷快堆结构材料的耐LBE腐蚀性能提供了重要的技术工艺,对提高结构材料的服役性能具有重要意义。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202204/t20220427_4832972.shtml

3

喜马拉雅冰川消融对汞

输出变化的影响

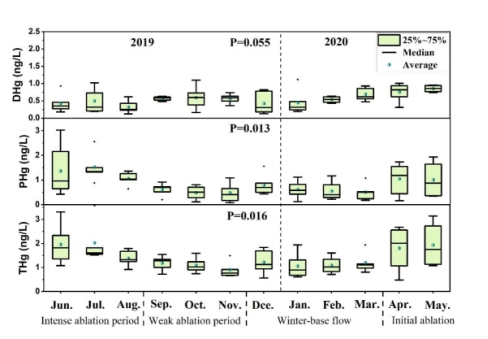

绒布冰川融水径流汞含量季节变化

喜马拉雅山脉是世界海拔最高、面积最大的山地冰川分布区,是“亚洲水塔”的重要组成部分。喜马拉雅冰川退缩对亚洲众多河流水资源和水环境产生重要影响。在气候变化背景下,明晰喜马拉雅冰川融水径流汞的输移变化,对深入理解高山冰川消融的区域生态环境影响及区域汞循环变化都至关重要。

近年来,中国科学院青藏高原研究所高寒环境质量与安全团队在珠穆朗玛峰北坡绒布冰川补给流域开展连续观测与考察,发现绒布冰川融水补给径流中汞含量具有显著的季节和日变化特征。汞含量与径流量、悬浮颗粒物含量以及水体浊度呈显著正相关,体现了冰川消融影响径流量、悬浮颗粒物含量与水体浊度,是影响融水径流汞含量变化的主要因素。研究还揭示了绒布冰川末端发育的冰湖对融水径流汞输移的影响:入湖径流汞含量高于出湖径流(下降16%),表明冰前湖对融水径流汞输移具有沉积效应。研究人员认为,未来随着气候变化和冰湖持续增加扩张,冰湖溃决可能会造成冰湖沉积汞的瞬时释放。

基于珠穆朗玛峰绒布河实测数据和喜马拉雅冰川融水径流量,研究团队估算出喜马拉雅山脉冰川融水输出汞量为337kg/year,远低于北极格陵兰冰盖的输出估算值。冰川径流量预计在未来二三十年持续增加,由此导致的汞输出可能会增加。然而,喜马拉雅地区不断发展和扩张的冰湖对冰川输出汞的影响仍待明确:一方面,冰湖的沉积作用降低了冰川径流汞含量和输出通量;另一方面,冰湖容易发生溃决,这将导致储存在湖水和沉积物中的汞瞬时释放。研究建议对冰川径流和冰湖中的汞进行协同监测研究,以便更好地评估冰川输出汞的变化及其对下游生态系统的影响。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202204/t20220426_4832897.shtml

4

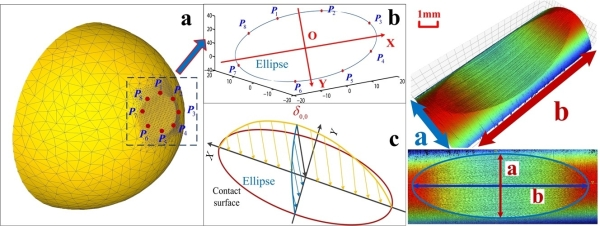

机器人自动化航空叶片磨抛加工

非线性材料去除深度模型建立过程

近日,中国科学院沈阳自动化研究所在机器人自动化航空叶片磨抛加工领域取得新进展,提出了一种非线性材料去除深度理论模型,实现了机器人自动化航空叶片磨抛加工过程中的逐点精准材料去除控制策略。

航空发动机是飞机制造的关键部件,而航空发动机叶片是航空发动机的重要组成部分。在发动机运行过程中,航空叶片直接承载着高温、高压、高速和高负荷的交变应力“四高”的工作环境,完成航空发动机的化学能到机械能的能量转换,为飞机提供动力。航空发动机叶片的加工质量要求非常高,航空发动机叶片加工制造的高精度和表面质量要求也是保证飞机动力性能、安全性能和寿命的必要条件。目前,航空叶片的磨抛主要形式是人工磨抛加工和专用磨床磨抛加工。随着工业机器人技术的发展,机器人自动化磨抛叶片类复杂曲面已是必然趋势。然而,机器人自动化叶片磨抛加工的研究领域尚未建立精确的去除深度数学模型和非均匀材料去除精准控制策略,因而实现航空叶片高效率、高精度的磨抛加工具有颇高的技术难度。

沈阳自动化所工艺装备与智能机器人研究室基于Preston接触理论提出了非线性材料去除深度数学模型,结合科研团队提出的机器人力/位混合控制策略,实现航空叶片的非均匀材料去除精准控制策略。基于研发的机器人自动化磨抛加工系统,开展航空叶片开展磨抛加工实验,实验结果表明提出的材料去除控制策略可实现航空叶片的高精度机器人自动化磨抛加工。该研究促进了砂带磨抛加工材料去除控制理论水平的完善,并对机器人自动化磨抛加工技术的工程应用具有重要的指导意义。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202204/t20220424_4832669.shtml

5

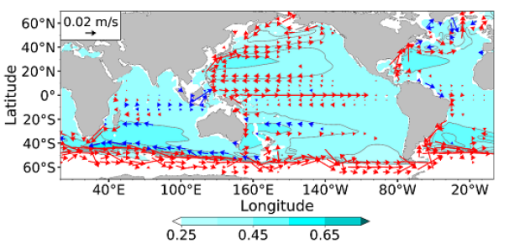

全球变暖上层海洋环流变化机制

全球变暖背景下海表增温导致的全球大洋上层环流的变化。红色箭头表示洋流加速,蓝色箭头表示减速,填色代表上层比容高度的变化

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室(LTO)联合国内外多家单位,在全球变暖上层海洋环流变化的机制研究中取得新进展。

全球变暖背景下海洋环流发生显著的变化,从而改变海洋的物质和能量的再分配,并对海洋环境和气候系统起到重要的调节作用。因此,全球变暖对大洋环流的影响,已成为国际研究的前沿和热点。然而,全球变暖主要通过什么物理机制来影响大洋环流,尚不清楚。

风应力是上层海洋环流的主要驱动力。在全球海洋模式中开展详尽的数值试验后,研究发现在全球变暖的背景下,上层海洋环流的变化主要由海表增温驱动,而风应力变化只起到次要作用。该研究首次发现了全球变暖导致的海表增温使全球超过四分之三海域的上层海洋环流出现一致加速的趋势。具体而言,副热带环流圈和赤道环流系统中,海水的吸热会增强海洋密度的垂向层结,使上层环流局限在更浅的层位,进而使上层环流加速并伴随着下层环流减速。这种大尺度环流的变化对海洋物理和生态环境产生显著影响,例如,沿着东海大陆坡从台湾流向日本九州的黑潮是横跨北太平洋的副热带环流圈的一部分,全球变暖造成的黑潮表层加速对东海环流及生态环境产生重要影响。此外,该研究还揭示了南极绕极流的加速与该海域南北向的不均匀吸热以及相应的地转调整密切相关,证实了最新的海洋及卫星观测的结果。

该成果为探究全球变暖背景下海洋环流变化提供了新思路,并对评估未来海洋环流变化的不确定性有重要的参考意义。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202204/t20220425_4832759.shtml