子非鱼,安知鱼为啥要上天?

原创 鱼鱼

众所周知,鱼生活在水中,鸟遨游在天空,马奔腾在陆地,地球上每个物种都对应着各自的生态位,但总有一些突破常规的存在不愿偏安一隅,比如颌针鱼目中的飞鱼科(包含所有飞鱼物种,下文统称称飞鱼),其下所属飞鱼有时就会“挣脱”水平面,乘着风力出趟小差。长期以来,人们对水中生物的“怪异”行为知之甚少,正如惠子所言“子非鱼,安知鱼之乐”,意为鱼鱼的心思你猜不透。而直到20世纪初,科学家才逐渐解开飞鱼“飞行”之谜。

飞鱼为暖水性上层鱼类,主要生活在热带及亚热带海域,喜欢群集洄游,与其他颌针鱼一样,通常生活在海洋表层(深度约为200米),但这个区域“内卷”比较严重,无论捕食者与被捕食者。而作为多数大型鱼类的猎捕对象,为了躲避海浪下的捕食者,飞鱼可以从水中跃出,张开胸鳍,并在空中滑翔一段时间。

飞鱼在海洋表面滑翔

滑翔的过程首先得获得动力,得益于飞鱼强劲的尾鳍,它们能在水下以每小时60公里的摆动获得极大的加速度,然后一路往上从水面射出。在跃出水面后,它们当然不是为了给鲔鱼、鲭鱼等捕食者表演什么叫无水花入水。由于飞鱼的胸鳍(靠近头部)和腹鳍(靠近尾部)比其他鱼类更长、更坚硬,可以充当滑翔翼,因此它们会继续拍打尾鳍以“S”形在空中摆动,尤其飞鱼属于群居性的鱼类,因此在全世界温暖的海域,时常可以看到一群飞鱼跃出海面。

飞鱼的“s”型逃跑路线

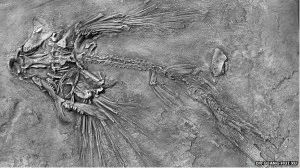

而飞鱼之所以能够在海面上滑翔来源它们特殊的形态特征。目前发现最早的飞鱼为中国西南地区的兴义飞鱼,科学家认为这种史前鱼类可被归于飞鱼的原因在于它们加固的脊柱和变大的鱼鳍,并且由于其肌肉运动的方式,可以很容易地推测出将鱼推出水面所需的动力来源。历经数千万个世纪后,现代飞鱼拥有较之祖先飞鱼更宽的椎骨,使得现在飞鱼的脊柱和颅骨之间更为牢固,这让它们在滑翔过程中保持异常刚性的前半身,犹如一枚射出海面的“小鱼雷”。

兴义飞鱼化石

更为关键的是,飞鱼翼型的胸鳍在弯曲轮廓上甚至可以与鸟翼的空气动力学相媲美,并通过斜切的角度直接飞入由气流和洋流组成的上升气流,从而延长在空中的停留时间。在这场奇特的进化中,曾经完全是水生的生物通过对身体形状的一些修改获得了短暂的空中能力,更令人惊讶的是,这种体型的巨大变化仅仅来自于两个基因的微小突变。

来自哈佛医学院与波士顿儿童医院的研究团队对35种飞鱼及其近亲的基因组进行了测序和比较,发现在飞鱼体内,亮氨酸转运蛋白的功能缺失(突变基因为kcnh2a)使得背鳍和臀鳍变得更短,而细胞膜上过度表达的钾离子通道(变异基因为lat4a)则让胸鳍和腹鳍变长,这两种突变如果仅是单独发生一种都只会产生一条“笨拙的鱼”,但是当两种突变结合在一起时,飞鱼便诞生了。

飞鱼成对的胸鳍和腹鳍比其他硬骨鱼更坚硬,背鳍和臀鳍相对较小,减少了空气阻力

研究人员称,飞鱼的各项特征在各个谱系中独立进化了数次,尽管不同谱系中的亮氨酸转运蛋白突变并不相同,但最后都会导致相同的氨基酸变化,这一线索表明,制造鳍这种部位的遗传“语法”不仅古老,并且可共享。

在自然界中,许多动物不可名状的形态实际上源于自然选择对控制发育的遗传系统的修补。其中异速生长或生物体内器官和组织的相对比例变化,是大自然应对进化中适应性特征变化的常用手法,通过调整组织生长的时间和速度,以达到拉伸或收缩结构,甚至直接拿掉(退化)一根骨骼,来为物种开辟新的生态位。

俗话说,“海阔凭鱼跃,天高任鸟飞”,实际上,鱼类在水中的运动模式,不正好类似于鸟类在天空中起伏飞行吗?在同样垂直但不同环境的颠倒空间中,它们的进化策略已经非常趋同了。

参考来源:

1.https://blogs.bu.edu/bioaerial2012/2012/11/20/recent-discoveries-about-the-evolution-of-flying-fish/

2.https://www.nature.com/articles/nature.2012.11707

3.https://www.nature.com/articles/ncomms1350

4.Wikipedia——flying fish

- 作者信息 -

鱼鱼 中国科普作家协会优秀科普作品银奖获得者,清蒸鱼头、麻辣鱼头等各种鱼头爱好者。