发现3.9亿年前中泥盆世盔甲鱼类;柔性厚膜有机太阳能电池研究获进展;三维深度储备池计算取得进展

跟踪科研成果,掌握最新动态!

1

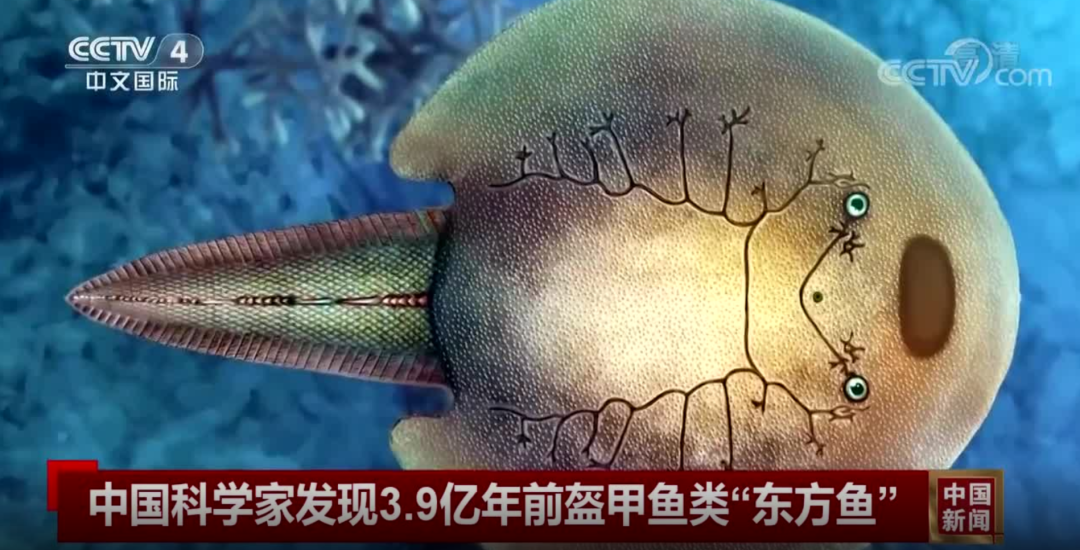

发现3.9亿年前中泥盆世盔甲鱼类

近日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所硕士毕业生孟馨媛在研究员盖志琨的指导下,在《古脊椎动物学报》上,在线发表了关于泥盆纪多鳃鱼类的最新研究成果。该研究首次报道了在云南楚雄彝族自治州东北部武定县中泥盆世艾菲尔期(约3.9亿年前)海口组中发现的多鳃鱼类化石——东方鱼(Dongfangaspis),代表了迄今为止已知鳃囊数目最多的盔甲鱼类,鳃囊数目最多可达45对,是志留纪时期最原始盔甲鱼类的7倍以上。盔甲鱼类鳃囊数目成倍增多,是难以解释的演化现象,新发现表明可能是盔甲鱼类对早泥盆世反复出现的海洋缺氧事件的一个演化响应,也可能是东方鱼幸存到中泥盆世的秘诀。新发现是云南省中泥盆世盔甲鱼类化石的首次报道,也是目前我国第二个中泥盆世盔甲鱼类的化石记录,并将东方鱼属(Dongfangaspis)的生存时代从早泥盆世布拉格期(约4.1亿年前)扩展到中泥盆世艾菲尔期(约3.9亿年前),向后延续了约2千万年,推进了多鳃鱼类在云南地区中泥盆世的地质研究,增进了科学家对于盔甲鱼类在泥盆纪时辐射演化和扩散迁徙路线的认识,并对探讨盔甲鱼类的鳃囊数目与早埃姆斯期海洋缺氧事件的协同演化具有重要意义。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202207/t20220712_4841446.shtml

2

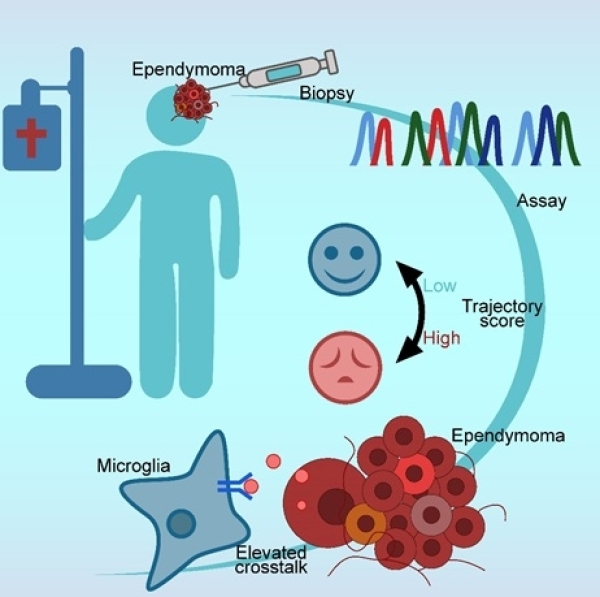

室管膜瘤恶性与复发机制研究获进展

复发性室管膜瘤中免疫细胞与肿瘤细胞的交互作用发生上调

室管膜瘤(EPNs)是中枢神经系统肿瘤,通常出现在儿童时期。随着高通量单细胞RNA测序技术的出现,最近的研究为剖析EPN的分子结构提供了资源,揭示了这些肿瘤细胞的细胞层次结构,其特点是未分化的祖先群体过渡到不同的细胞谱系。目前,肿瘤细胞的异质性通常被认为是过度增殖和基因组不稳定的结果——在肿瘤发展过程中会产生肿瘤内的亚克隆。特别是,突变的基因型可以给特定的亚克隆细胞带来选择优势,从而促进它们的生长,并允许它们在不同类型的组织环境中建立主导地位。因此,针对EPN亚克隆的靶向治疗潜力的研究非常紧迫。

中国科学院遗传与发育生物学研究所吴青峰研究组、北京市天坛医院和南方科技大学合作,提出了高分辨率的小儿室管膜瘤单细胞数据集,以探索肿瘤内亚克隆差异。作为传统伪时序分析的补充,研究提供了新的轨迹评分方法来揭示与原发和复发患者的不良生存结果相关的细胞组成。此外,利用轨迹评分,研究人员确定了细胞间交流的特征,并发现生存结果较差的患者中与免疫细胞的交流的上调。综上,该研究补充了已发表的数据集,对EPN的亚克隆特异性提供了宝贵见解,并为这种疾病的靶向治疗奠定了基础。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202207/t20220701_4840238.shtml

3

复杂粘土夹层对二氧化碳

运移特征影响研究中取得进展

在二氧化碳地质利用与封存(CCUS)技术类别中,二氧化碳强化咸水开采(CO2-EWR)技术可以实现大规模的二氧化碳深度减排。中国适合CO2-EWR技术的盆地分布面积大,碳封存潜力巨大。揭示二氧化碳注入到储层中的运移特征和封存规律对CO2-EWR储层储量预测以及碳封存体安全性评估有重要意义。实际的砂岩目标储层中常常出现单层或多层粘土夹层,对地下流体的运移具有不可忽视的影响,揭示复杂粘土夹层对二氧化碳运移特征的影响,对CO2-EWR储量评估和场地安全性评价十分重要。

为此,中国科学院武汉岩土力学研究所二氧化碳地质封存研究团队采用X射线计算机断层扫描成像(X-CT)岩心驱替实验技术结合数值模拟方法对复杂粘土夹层对二氧化碳运移特征的影响开展研究。科研人员开展二氧化碳驱饱和砂岩中咸水实验并利用X-CT实时监测二氧化碳运移过程;利用CT图像得到孔隙度分布特征,并利用有限元数值方法建立计算模型;通过数值模拟进一步揭示实验过程二氧化碳的运移机理。研究表明,粘土夹层对二氧化碳的运移起到分流和屏障的作用;复杂粘土夹层与流体注入方向形成的楔形区域引起二氧化碳的聚集效应。该试验可为CO2-EWR储量评估和场地安全性评价提供基础分析参数和尺度泛化模型。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202207/t20220712_4841375.shtml

4

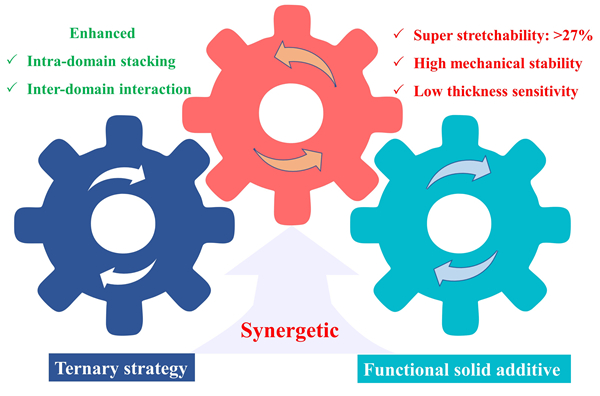

柔性厚膜有机太阳能电池研究取得进展

柔性厚膜有机太阳能电池研究进展

有机光伏电池具有质轻、柔性、可溶液加工等优点,可广泛应用于可穿戴、便携式充电和光伏建筑一体化等领域,是颇具应用前景的新能源技术。随着有机光伏材料和器件工艺的快速发展,电池效率已超过19%。然而,由于面临大面积印刷制备及机械稳定性问题等诸多新挑战,制约了柔性有机光伏电池的产业化发展。

近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员包西昌带领的先进有机功能材料与器件研究组,提出利用三元策略协同功能性固体添加剂优化活性层的新策略,构建高效机械稳定的柔性厚膜有机光伏电池。在前期研究基础上(Energy Environ. Sci., 2021, 14, 5968-5978),科研人员设计合成了具有相似结构的聚合物给体PBB1-F作为第三组分,引入到经典材料体系(PM6:Y6-BO-4Cl和PM6:BTP-eC9)中,高效优化光子捕获和分子堆积。同时,研究协同引入强粘附性的聚芳醚固体添加剂提高活性层的介电常数和机械稳定性。基于PM6:PBB1-F:Y6-BO-4Cl和PM6:PBB1-F:BTP-eC9的三元刚性薄膜器件分别实现了17.91%和18.51%的效率。进一步研究发现,由于更快的电荷提取和较低的电荷复合,显著改善了活性层的厚度敏感性,300nm刚性厚膜器件获得16.40%和16.84%及柔性厚膜器件14.78%和14.95%的效率。柔性厚膜器件在1000次弯折下(直径为10mm)仍可保持约90%的性能。该研究为解决柔性光伏应用中面临的厚度敏感性和机械稳定性问题提供了可行性方案。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202207/t20220708_4841078.shtml

5

在三维深度储备池计算领域取得进展

基于忆阻器的储备池计算(Reservoir Computing,RC)作为一种处理时间序列信息的轻量化网络近几年受到广泛关注。但物联网快速发展对计算网络的高密度和低功耗提出了更高要求。

针对上述问题,中国科学院微电子研究所研究人员首次基于三维忆阻器阵列搭建了三维深度储备池网络。在器件层面,研究人员通过并行的器件结构设计,降低了器件循环与循环之间的差异,有效减小了系统本身的噪声;在软件层面,通过对输入策略的设计和与三维忆阻器架构的结合,提高了器件与器件之间的差异性,使得储层内部状态更加丰富。通过软硬件协同优化,该研究成功实现了手机动态手势识别任务,并在板卡系统上得以验证。三维储备池计算系统实现了高准确率(90%)、高面积效率(5.12TOPS/mm2)和低功耗(0.78 pJ/operation)。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202207/t20220701_4840212.shtml