“问海1号”6000米级自主遥控水下机器人正式交付;5G无线数据传输方面获进展;青藏高原沼泽湿地固碳研究取得进展

跟踪科研成果,掌握最新动态!

1

“问海1号”6000米级自主遥控水下机器人正式交付

近日,中国科学院沈阳自动化研究所研制的“问海1号”6000米级自主遥控水下机器人完成海上试验及科考应用,通过验收并交付用户。

“问海1号”是面向海洋综合科考需求,定制研发的6000米级深海探测作业一体化高技术海洋装备,具备大范围自主巡航探测和定点精细遥控取样作业功能,拥有自主、遥控和混合“三合一”多工作模式。

在海试与应用中,“问海1号”共执行17个潜次任务,根据不同任务需求,在三种工作模式间灵活切换,高效完成试验与科考任务。“问海1号”的测深侧扫和浅剖声学探测能力、光学探测能力及机械手定点取样能力等得到充分验证,各项指标均满足海试考核要求。同时,“问海1号”实现了对地球重力场、磁场等信息的精细化测量,为海洋资源勘探和多物理场匹配导航研究提供了技术支撑。

“问海1号” 是我国首台交付工程应用的自主遥控无人潜水器,将列装中国地质调查局青岛海洋地质研究所“海洋地质九号”船,服务于海洋环境调查、生物多样性调查、海底特定目标物探查、深海极端环境原位探测和深海矿产资源调查等深海科考工作。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202207/t20220719_4842121.shtml

2

黄河源头风化和CO2消耗过程的季节变化

青藏高原和黄土高原之间风化和侵蚀速率的差异

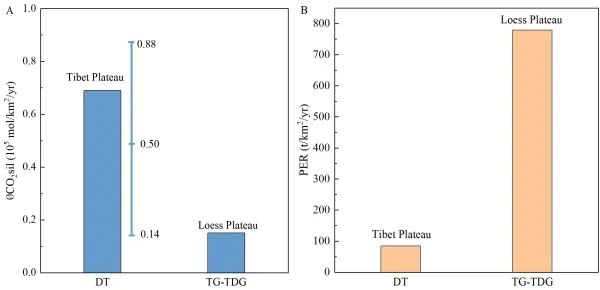

地质时间尺度上,硅酸盐岩的风化通过吸收大气CO2的方式进行,在调控全球气候方面起到关键性作用,从而提供了人类赖以生存的宜居地球环境。然而,影响硅酸盐风化速率的控制机制是地球科学前沿争论的焦点之一。黄河流经了具有显著差异的地形地貌、岩性、气候和植被等区域,包括源头的青藏高原、中游的黄土高原及下游的洪积平原。这为开展地表风化速率的控制机制研究提供了理想场所。目前,黄河季节性硅酸盐风化和碳消耗的数据有限,可用的季节性数据集中来源于黄河中下游地区。对于黄河源头构造活跃的青藏高原,其季节时间尺度硅酸盐风化和大气CO2消耗率的研究相对缺乏。

中国科学院地球环境研究所副研究员张飞团队,开展了黄河源头流经祁连山大通河流域的季节性风化及大气碳消耗过程的研究。在此基础上,研究进一步利用5组高时间分辨率(每周)河水化学数据,从上游到下游对整个黄河流域进行了全面比较,探索了化学风化在整个黄河流域的时空差异及其控制因素。研究发现:硅酸盐风化和CO2消耗速率从黄河上游到下游呈现整体降低趋势;相反,侵蚀速率呈现升高趋势,其中最显著的升高发生在黄河中游的黄土高原区域。

进一步研究,重点比较了构造活跃的青藏高原与极易受侵蚀的黄土高原之间的风化差异。结果表明,青藏高原东北部黄河源头及周边地区的硅酸盐风化和CO2消耗速率是黄土高原的4.5倍。与此相反,黄土高原的物理侵蚀速率是青藏高原东北部的9.5倍。结合详细的水文监测数据分析,研究提出地表径流而非侵蚀对黄河流域的化学风化具有关键作用。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202207/t20220718_4841923.shtml

3

5G无线数据传输方面获进展

5G无线数据传输性能验证

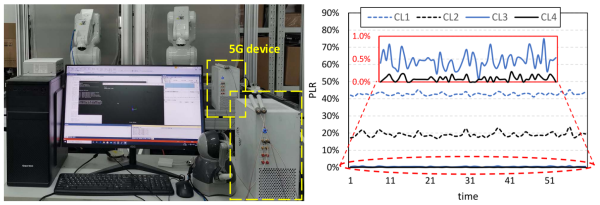

近日,IEEE Internet of Things Journal刊载了中国科学院沈阳自动化研究所工业网络团队在5G无线数据传输方面的最新成果。

随着5G技术的日趋成熟,5G在垂直行业的应用逐渐被业界关注。5G的超可靠低延时通信技术能够实现毫秒级的传输延时和99.999%的传输可靠性,被认为是未来工业网络的重要组成部分之一。然而,该技术存在资源消耗大的问题,现有的工业无线资源难以支撑工业场景下人、机、物之间的密集通信。

针对这一问题,沈阳自动化所基于混合关键性传输调度的思想,提出了“自适应工业无线资源分配规则”,更合理地为关键性和非关键性的数据分配共享的资源。通过这一方式,研究实现了在兼顾数据实时性和可靠性的同时,使有限的无线资源服务更多的高性能工业通信。系统验证结果表明,该研究在确保超可靠低延时的性能指标前提下,传输数据量可提升2至3倍。

内容来源:

http://www.cas.cn/syky/202207/t20220719_4841995.shtml

4

青藏高原沼泽湿地固碳研究取得进展

气候变化对青藏高原沼泽湿地植被碳固定影响机制

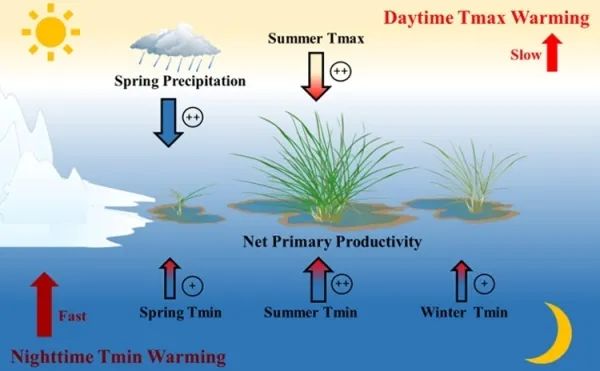

青藏高原分布有大面积的沼泽湿地,该地区沼泽湿地在全球碳循环中起着重要的作用。作为沼泽湿地生态系统重要的功能参数,植被净初级生产力(NPP)是衡量沼泽湿地固碳潜力的重要指标。气候变化显著影响沼泽湿地植被NPP,进而影响沼泽湿地碳的固定。明确沼泽湿地植被NPP时空动态及其对气候变化的响应对于评估青藏高原沼泽湿地固碳潜力具有重要意义。基于MODIS(中分辨率成像光谱仪) NPP数据和气象数据,中国科学院东北地理与农业生态研究所湿地生态系统管理学科组分析了2000年至2020年青藏高原沼泽湿地植被NPP时空变化特征,并探究了气候变化对沼泽植被NPP的影响。

研究结果表明,青藏高原沼泽湿地植被年均NPP在过去的20年呈显著上升趋势(11.70gC·m-2/10a),其中东北部上升最为明显。研究发现,白天和夜晚升温对青藏高原沼泽湿地植被NPP具有不对称的影响。冬季和春季夜晚升温能够通过减少冻害的发生,在一定程度上增加青藏高原沼泽湿地植被NPP。在夏季,白天和夜晚升温均会导致植被NPP显著升高,其原因可能是因为白天增温会促进植被光合作用,夜晚升温尽管会导致呼吸作用增强,但在沼泽湿地充裕的水分条件下易发生“超补偿效应”(植物由于夜晚呼吸作用增强消耗大量有机物,会激发和促进第二天的光合作用合成更多有机物来进行补偿),进而导致植被NPP升高。此外,研究发现,在生长季初期,春季降水量的增加能显著促进青藏高原沼泽湿地植被的生长。研究指出,未来利用模型模拟沼泽植被NPP时,需考虑不同季节气候变化的影响,并强调在全球昼夜不对称增温(夜晚增温速度快于白天)背景下,应充分考虑白天和夜晚温度对沼泽湿地植被的不同影响。研究结果为进一步评估青藏高原沼泽湿地固碳潜力,明确高寒沼泽湿地生态系统与气候变化相互关系提供了科学依据。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202207/t20220720_4842346.shtml

5

工程化肿瘤细胞载药系统治疗

三阴性乳腺癌肺转移研究获进展

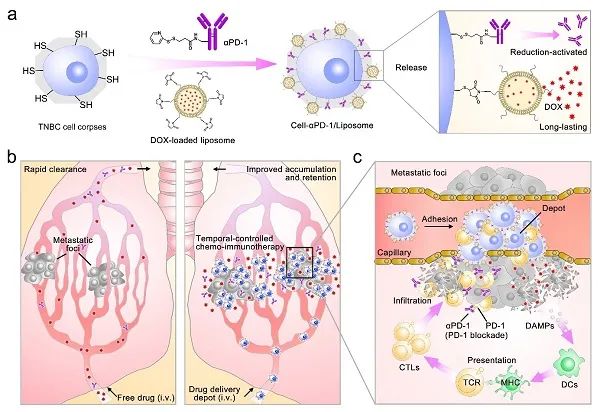

工程化肿瘤细胞载药系统的构建及其作用模式

肺转移患者约占全部转移性三阴性乳腺癌(TNBC)病例的36.9%,是TNBC致死的重要原因之一。肺转移灶部位形成免疫抑制性微环境,逃避免疫系统监视清除,为肿瘤的发生发展创造有利条件。美国食品药品监督管理局(FDA)于2020年批准帕博利珠单抗(anti-PD-1抗体)联合化疗方案治疗PD-L1阳性的原发不可切除或转移性TNBC。然而,小分子化疗药在肺部及肺转移灶清除快、富集难的问题,仍是制约联合疗法克服TNBC肺转移的重要挑战。

7月16日,中国科学院上海药物研究所研究员李亚平、副研究员王当歌与复旦大学教授姜嫣嫣团队合作,在《先进材料》上,发表了相关研究成果。该研究开发了一种基于灭活肿瘤细胞的载药系统,实现化疗药阿霉素(DOX)和anti-PD-1抗体在肺部及肺转移灶的蓄积及智能释药,改善肺部免疫微环境并抑制肺转移灶生长。

为提高药物在肺部及肺转移灶的蓄积并实现智能释药,科研团队采用冻融法获得灭活肿瘤细胞并进行表面巯基化改造,随后在灭活肿瘤细胞表面分别利用硫酯键偶联负载DOX的脂质体,利用二硫键负载anti-PD-1抗体,获得工程化细胞载药系统。在三阴性乳腺癌4T1肺转移荷瘤小鼠模型中的药效评价显示,该工程化细胞载药系统可显著抑制肺部转移灶的形成,改善4T1肺转移小鼠体重下降程度,延长小鼠的生存期。该研究为TNBC肺转移的联合治疗提供了新方法。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202207/t20220718_4841970.shtml