“深地一号”定向井刷新亚洲最深纪录;人工合成流体包裹体研究获进展;甲脒基钙钛矿薄膜的修复机理

跟踪科研成果,掌握最新动态!

1

深地一号定向井刷新亚洲最深纪录

中国石化8月10日宣布,该公司在油气勘探开发领域实施的“深地工程”获得重大突破——顺北803斜井测试获高产工业油气流,折算日产原油244.3吨、天然气97万立方米,油气当量达到1017吨,成为顺北油气田超深层第15口“千吨井”。至此,在我国塔里木盆地顺北油气田,钻探垂直深度超过8000米的油气井达41口,已落实四个亿吨级油气区,标志着这一全球埋藏最深的油气田被成功勘探开发,对我国深地矿产资源的勘探具有较强的指导意义。

图片来源:《人民日报》客户端

同日,中国石化命名顺北油气田为“深地工程”顺北油气田基地,这是我国第一个以“深地工程”命名的油气项目,顺北油气田基地被誉为“深地一号”。

“深地一号”——顺北深层油气田项目,位于塔里木盆地中西部,油藏具有超深、高温、高压等特点,储层平均埋藏深度超过7300米,是世界陆上最深的商业开发油气田之一,也是中国石化向地球深部进军的重要代表。目前“深地一号”垂直深度超过8000米的井已有41口,定向井井深最深达到9300米,刷新亚洲最深纪录,这些井堪称“地下珠峰”。

内容来源:

https://mp.weixin.qq.com/s/74VK87_VyO1vMnmFO5LYpg

2

人工合成流体包裹体研究获进展

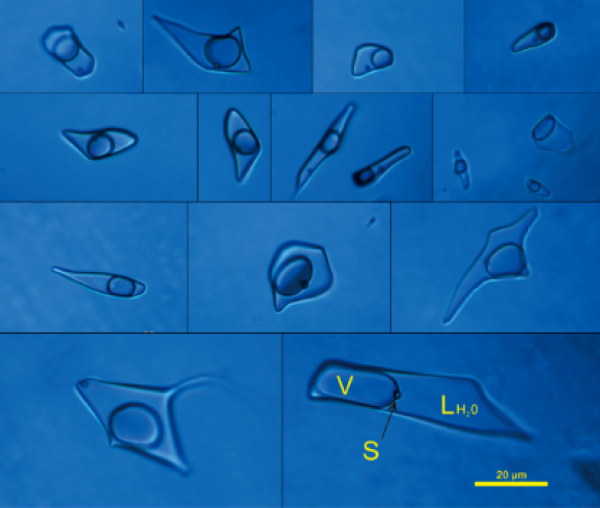

图1.人工合成H2S-H2O±NaCl流体包裹体,V:气态(H2S为主)、S:含H2S及H2Sn的小颗粒、LH2O:含H2S的水溶液。

近日,中国科学院深海科学与工程研究所深海极端环境模拟研究实验室研究员周义明等在Geochimica et Cosmochimica Acta上,发表了题为《100-200 MPa、600-800℃条件下金在H2S-H2O±NaCl流体中的高溶解度:人工合成流体包裹体研究》的论文。

本研究人工合成H2S-H2O±NaCl流体包裹体(图1),并使用激光剥蚀等离子体质谱和拉曼光谱分析流体中金的含量以及其组分。结果显示,在Au-H2S-NaCl-H2O热液流体中,金的溶解度受压力和NaCl浓度的影响较大,而温度的影响不明显。同时,研究在流体包裹体中发现H2Sn (n≥1)的拉曼特征峰(~2497cm-1)。研究表明,HSn-Au(或AuSn-)和Au-Cl可能是含H2S热液流体中的金络合物种,并在热液金矿成矿过程中金的溶解和运输阶段发挥重要作用。此外,岩石破裂引起的压力降低可能是岩浆热液沉淀金的机制之一。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202208/t20220804_4843931.shtml

3

代码注释数据治理研究进展

甲脒基钙钛矿薄膜的修复机理

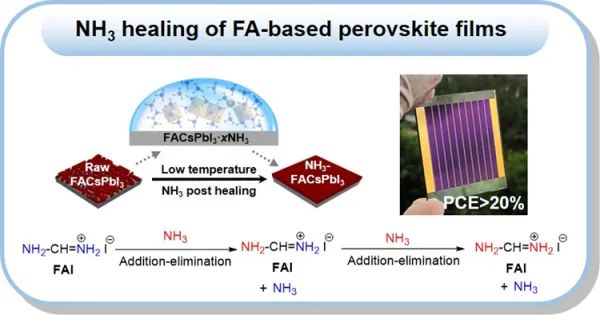

钙钛矿太阳能电池是新兴的光伏技术,经过发展,其光电转换效率与硅电池相当,被认为是目前颇具商业化前景的新一代太阳能电池技术。如何便利地大规模制备高质量的钙钛矿薄膜是在商业化过程中面临的挑战之一。

中国科学院青岛生物能源与过程研究所是最早从事甲脒基钙钛矿材料研究的单位之一,针对其大面积成膜问题,固态能源系统技术中心联合青岛科技大学,揭示了在脂肪胺环境中甲胺和甲脒体系的钙钛矿潜在的化学副反应,基于此发现进一步提出氨气用于甲脒基钙钛矿薄膜的后修复的成果。

科研人员重点探究了碘化甲脒在胺类气体环境中存在着加成消除反应(也称转亚胺反应)、离子交换反应和水解反应等一系列副反应。研究发现,甲脒阳离子和脂肪胺之间的转亚胺反应的主要产物为氨气。因此,选择氨气作为的后修复气体可以有效避免对材料成分的影响。研究通过对温度和压力的进一步调控实现了甲脒基钙钛矿薄膜的高效修复,显著提升了薄膜均匀性和一致性。经该修复技术制备的钙钛矿太阳能电池实现了最高23.21%的光电转换效率,组件效率超过20%。该研究构筑了氨类气体后修复钙钛矿薄膜技术的化学基础,且该工艺可与目前商业化的涂布工艺兼容,易于规模化放大,这将有望加速推动钙钛矿太阳能电池的产业化进程。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202208/t20220805_4844006.shtml

4

华南近海发现鱼类新种

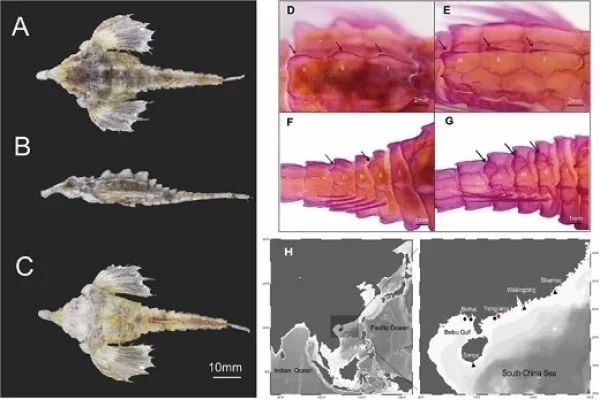

南海海蛾鱼的正模标本、骨染色对比图及样本采集地点

中国科学院南海海洋研究所研究员林强团队在海龙目鱼类资源与分类领域取得新进展,基于近岸海龙目鱼类资源调查和系统分类研究,在我国南海和东海近岸海域发现了2个海蛾鱼新种,分别命名为南海海蛾鱼和中华海蛾鱼。

海蛾鱼是一类小型底栖的海洋硬骨鱼类,隶属于海龙目、海蛾鱼科,分布于从南非到夏威夷的印度-太平洋温带和热带近岸海域。有研究认为,海蛾鱼的种群密度较低且存在“一夫一妻”的单配制繁殖特征,加之较弱的扩散能力,使海蛾鱼可能对于高强度的捕捞活动十分敏感,其野生种群面临威胁。

然而,关于海蛾鱼分类及种群资源的研究十分匮乏,为避免其物种资源尚未被充分认知便可能面临绝灭的困境,科研人员对我国近海的海蛾鱼物种开展了系统的调查和研究。我国此前记录有海蛾鱼3种,主要分布在福建及其以南的近岸海域,通过对样本的形态和遗传学信息的综合分析,研究在厦门、阳江和北海海域确认2个新的海蛾鱼物种

海蛾鱼科在现行的分类系统中仅包含海蛾鱼属(Pegasus)和宽海蛾鱼属(Eurypegasus)两个属,而Spinipegasus是作为一个亚属被划分在海蛾鱼属(Pegasus)中,有学者提出将Spinipegasus划分为一个独立的新属,但未得到充分的证据支持。研究团队通过对海蛾鱼科物种的线粒体基因组测序,基于系统进化分析发现海蛾鱼属(Pegasus)和宽海蛾鱼属(Eurypegasus)形成姐妹群,两者的亲缘关系更近,而棘海蛾鱼属(Spinipegasus)则聚类在海蛾鱼属和宽海蛾鱼属之外,该成果充分支持了先前研究提出的将棘海蛾鱼属Spinipegasus划分为独立属的观点。该研究增进了科学家对于海蛾鱼科物种资源的认知,并为我国近海海洋生物多样性保护研究提供了重要的科学参考。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202207/t20220729_4843519.shtml

5

有机热电材料研究取得进展

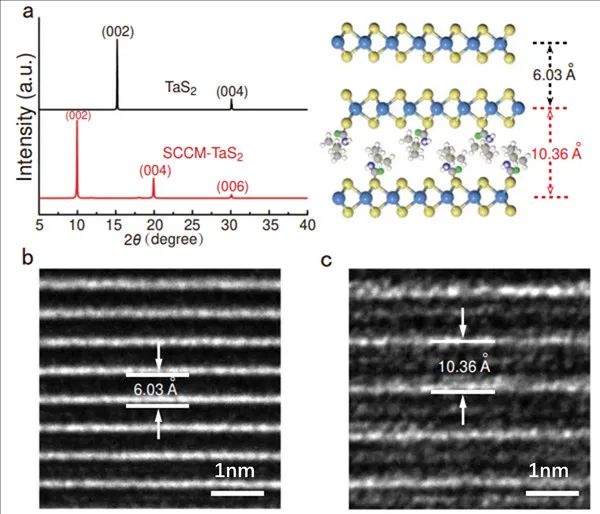

TaS2修饰前后XRD(a)和SEM图片(b、c)

近日,中国科学院工程热物理研究所储能研发中心和中科院化学研究所有机固体重点实验室合作,在提升材料热电性能方面取得重要进展,为一系列二维热电材料性能的提升提供了研究思路。

有机热电材料具有导热系数低、分子多样性、无毒、易加工等优点,被认为是可穿戴传感器和便携式冰箱的理想材料。同时,二维过渡金属硫化物材料(TMDs)由于良好的载流子迁移率、态密度和可调带隙而备受关注。尽管TMDs材料的电导率非常高,但其高热导率,不适合热电应用。

本研究通过有机共价修饰,将有机化合物的侧链引入TaS2材料的基面降低TaS2的热导率,从而获得较高的热电优值系数(ZT)。这避免了以往报道共价修饰依赖于边界和缺陷的问题,并通过该策略获得的有机/无机杂化结构具有较高的稳定性。为了获得薄膜样品的面向热导率,工程热物理所储能研发中心利用自主研发的基于谐波探测的多维跨尺度材料热电性能分析系统,采用悬空电极消除衬底导热热损影响、高真空消除空气对流热损影响、交流微弱信号探测消除环境杂波干扰及辐射热损影响,精确表征了不同温度下修饰前后TaS2薄膜的面向热导率。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202208/t20220802_4843732.shtml