我国发现月球新矿物“嫦娥石”;月壤可作月球基地隔热材料;我国首个灾害应急数据区块链服务平台正式上线

跟踪科研成果,掌握最新动态!

1

我国发现月球新矿物“嫦娥石”

月球样品显微镜照片

9月9日,中国传统节日中秋佳节前夕,国家航天局、国家原子能机构发布嫦娥五号最新科学成果,中国科学家首次在月球上发现新矿物,并命名为“嫦娥石”。“嫦娥石”长什么样?主要成分是什么?晶体结构是啥?科学家已经用CT扫描出嫦娥石真实颗粒的三维形态图。“嫦娥石”是一种磷酸盐矿物,呈柱状晶体,存在于月球玄武岩颗粒中。

中核集团核工业北京地质研究院创新团队,通过X射线衍射等一系列高新技术手段,在十四万个月球样品颗粒中,分离出一颗方圆约10微米大小的单晶颗粒(直径不到普通人头发丝的十分之一),并成功解译其晶体结构。

经国际矿物学会(IMA)新矿物分类及命名委员会(CNMNC)投票通过,确证为一种新矿物。该矿物是人类在月球上发现的第六种新矿物,我国成为世界上第三个在月球发现新矿物的国家。

内容来源:

https://mp.weixin.qq.com/s/VMd5ErSjdFUADz0uhlCvyw

2

月壤可作月球基地隔热材料

月壤是冷是热?导热性好吗?我国航天人把温度计“贴”在月球表面进行了实地测量。

基于嫦娥四号探测器对月球背面表层月壤温度的就位测量结果,中国地质大学(武汉)行星科学研究所、澳门科技大学和中国空间技术研究院的研究人员发现,月壤具有非常好的隔热性,可作为月球基地表面隔热材料。

嫦娥四号月球探测任务核心科学家团队成员、中国地质大学(武汉)副教授黄俊表示,这是人类首次利用就位探测数据揭示月球背面月壤的热物理性质,对于认识月球地质历史和探月航天器设计具有重要意义。相关成果近日发表于我国首份英文版综述性学术期刊《国家科学评论》。

内容来源:

http://www.cas.ac.cn/kj/202209/t20220908_4847125.shtml

3

肿瘤外泌体检测研究取得进展

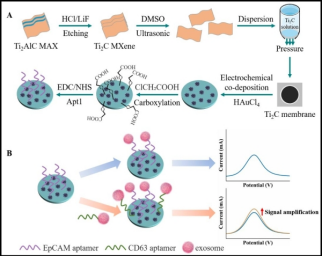

二维材料复合膜用于外泌体检测示意图

外泌体作为一种直径约30~150nm的脂质双层膜囊泡,几乎所有的细胞均可分泌,广泛分布于人体体液中。外泌体携带着起源细胞的多种物质,如膜蛋白、核酸、脂质等,在肿瘤的发生、发展和转移中起着至关重要的作用,是早期癌症临床诊断中的一类重要标志物。电化学方法具有稳定性强、灵敏度高、易操作等特点,使其在临床诊断、生物传感、环境监测等方面得到了广泛的应用。采用电化学生物传感技术实现外泌体的高灵敏精准检测对于癌症的早期诊断、疗效评价及预后分析具有重要意义。

近期,中国科学院苏州生物医学工程技术研究所与中科院重庆绿色智能技术研究院研究人员开发了一种基于二维过渡金属碳/氮化物MXene材料的新型电化学传感器,用于外泌体的识别与检测。MXene作为一种新兴的二维材料,具备大的比表面积、高的导电性以及较强的催化能力,针对该材料的研究丰富了其在催化、电容器、生物传感和成像等领域中的应用。

在该研究中,研究人员通过真空辅助的方法制备二维MXene平面膜,并利用电化学外加电位作用在二维膜表面负载金(Au)纳米阵列,得到Au-MXene二维复合膜。一方面,该方法利用了MXene二维材料构筑成膜,能够负载大量的上皮细胞粘附分子蛋白适配体,特异性识别捕获外泌体;另一方面,通过超速离心分离纯化肺癌细胞(A549)分泌的外泌体,对其进行溶酶体相关膜蛋白适配体修饰,能够填充复合膜表面未结合的活性位点,进一步放大检测信号。结果表明,所构建的电化学传感器对外泌体的检出限可以达到每毫升58个,具有良好的重复性、宽的检测范围以及高的灵敏度。该研究为外泌体的精准检测提供了一种高灵敏的新平台,也拓宽了二维材料在生物传感领域的应用。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202209/t20220902_4846657.shtml

4

我国首个灾害应急数据区块链服务平台

正式上线

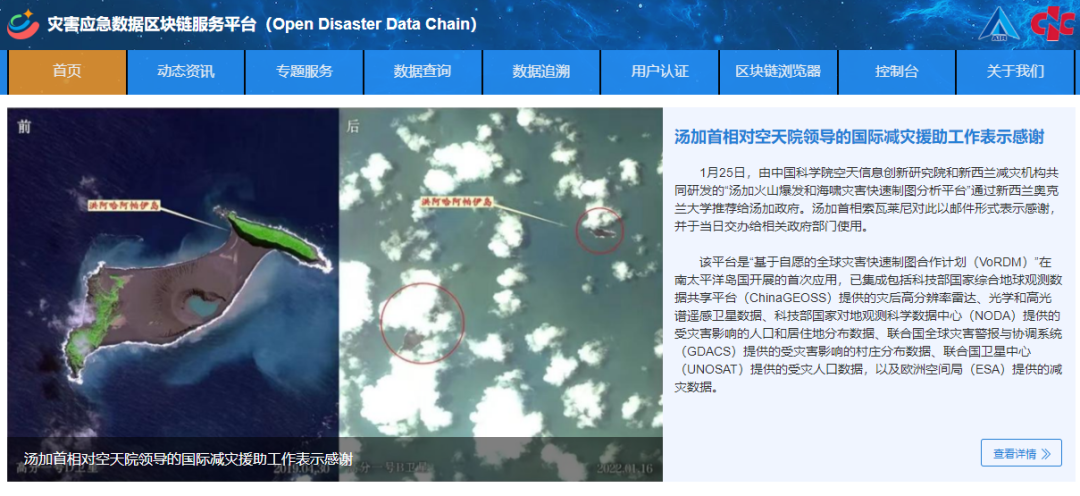

灾害应急数据区块链服务平台

(https://disaster.opendatachain.cn/)

9月1日,由中国科学院空天信息创新研究院主导研发的我国首个灾害应急数据区块链服务平台(Open Disaster Data Chain)正式上线。

在中科院网信专项培育项目“基于区块链的灾害应急数据服务平台及应用示范”支持下,灾害应急数据区块链服务平台采用我国首个获得国家网信办区块链信息服务备案编号的科学数据区块链——开放数据联盟链(ODC)作为底层开发平台,采用多子链分布协同的技术架构,初步构建了覆盖我国主要减灾机构的区块链可信联盟体系,具有快速部署、高性能智能合约、多平台兼容等创新优势,为解决灾害应急过程中的数据确权凭证、版本管理、可信共享和溯源追踪等问题开辟了“区块链+”服务新模式。

目前,该平台已为联合国亚洲及太平洋经济社会委员会、联合国训练研究所、科技部和中科院等开展的汤加、孟加拉国、巴西、阿富汗、巴基斯坦的地震、洪涝、火山爆发等重大灾害应急响应提供了有力数据和技术支撑,取得了良好社会效益。未来,该平台将继续与更多国内外减灾机制开展合作,不断推动区块链技术在防灾减灾领域的深度融合。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202209/t20220905_4846775.shtml

5

青藏高原发现沫蝉科化石记录

发现于西藏尼玛盆地的沫蝉科新化石——西藏古胸沫蝉

沫蝉科(Cercopidae)包含178属约1561种,现生种类全球广布。迄今为止,沫蝉科的化石记录较多,从古新世到更新世报道了40多种,主要分布于欧亚和美洲地区。沫蝉科最古老的确切记录为报道于中国香港的疹状奇沫蝉。然而,大部分沫蝉科化石记录的发表年代较早,缺乏对关键鉴定特征的深入研究,其分类学位置尚不明确。

近年来,中国科学院西双版纳热带植物园古生态研究组在青藏高原中部始新统牛堡组发现了大量保存精美的生物化石,其中包括昆虫化石。该研究报道的沫蝉科化石为该科在青藏高原的首个化石记录。依据它的头部和雄性生殖器的特征,鉴定为丽沫蝉族的成员。通过与该族11个属进行形态对比,研究建立了一个新属——古胸沫蝉属。该新属有别于其他属的主要特征是额唇基背侧边缘具角;前胸背板前缘突出,后缘中部明显向内凹;小盾片较长,长度大于前胸背板的一半长;前翅爪片较长,缝缘较短,ScP + R 脉主干在更靠近基部处分支;雄性下生殖板近三角形。该化石被命名为新种西藏古胸沫蝉。

丽沫蝉族现代类群广泛分布于东南亚地区。西藏古胸沫蝉为该族迄今全球最早的化石记录。该发现表明始新世时青藏高原中部或为该族的早期演化中心,古近纪晚期由于青藏高原进一步抬升,高原中部的干旱化加剧,该类群因生态系统发生剧烈变化而在这一地区消失。该化石的发现将为探索该族及沫蝉科的起源及演化历史、植食性昆虫-植物相互关系,乃至青藏高原中部的生态系统结构等方面提供重要线索。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202209/t20220908_4847127.shtml