近期科研成果选编(第3期)

跟踪科研成果,掌握最新动态!

1

新型生物力显微镜助力

三维观测癌细胞运动过程

细胞的生物力学特性与生命活动的一些功能相关,如肿瘤免疫过程、器官的衰老、皮肤和伤口愈合、血管形成、淋巴功能、骨骼、神经元和眼睛活动等生命过程。而这些微观力学过程通常发生在亚微米、皮牛和亚秒尺度,传统的牵引力显微镜只能借助探针进行慢速的微米尺度二维观测,应用范围有限。

近期,中国科学院生物物理研究所研究员李栋课题组、牛津大学教授Marco Fritzsche课题组和伦敦大学学院博士后Emad Moeendarbary课题组合作,研发出新型三维生物力显微镜,其借助柱透镜像散的力追踪显微成像方法,可快速、高精度进行观测。研究团队用其观测了宫颈癌细胞的贴壁伸展过程,相比于传统牵引力显微镜,其空间和时间分辨率分别提升2倍和10倍以上。相关研究成果发表于Nature Communications。

论文链接:

·https://www.nature.com/articles/s41467-021-22377-9

·https://www.nature.com/articles/s41467-021-22376-w

2

1型糖尿病妊娠期疾病管理取得重要进展

妊娠可能导致1型糖尿病并发症进展,而1型糖尿病也是重要的高危妊娠因素。1型糖尿病患者在孕期如果没得到有效的疾病管理,其胎儿先天畸形、胎儿宫内生长迟缓、早产、新生儿死亡等风险比正常人高4~10倍。

研究人员开展了通过实施孕产全程管理方案以改善中国1型糖尿病女性妊娠结局的研究(CARNATION研究),研究证实,CARNATION研究构建的1型糖尿病妊娠期疾病管理流程可以显著降低风险,使1型糖尿病合并妊娠的妊娠结局(母婴健康)提升到接近正常孕妇水平。此外,这一研究还首次将1型糖尿病不同孕期疾病管理关键点整合到WHO(世界卫生组织)推荐的孕产管理流程中。相关研究结果发表在国际糖尿病领域知名期刊Diabetes care上。

论文链接:

https://care.diabetesjournals.org/content/44/4/883?etoc

3

研究人员揭示二叠纪末生命大灭绝新机制

距今约2.5亿年的二叠纪末期,地球上曾发生过一次最大规模的生命灭绝事件,造成海洋中超过90%以及陆地上超过70%的生物消失。过去几十年间,国内外学者在全球范围内对二叠纪末生命大灭绝事件进行了广泛的研究,一般认为根源在于西伯利亚大火成岩省喷发造成的全球大气和环境的剧烈变化。

但最近的精确年龄测试表明,西伯利亚大火成岩省在二叠纪末生命大灭绝事件的30万年之前就已经开始喷发,因此大火成岩省的喷发和生命灭绝的成因联系成为地球生物学领域未解的重要科学问题。

近日,中国科学技术大学沈延安课题组以高精度镍(Ni)同位素分析为主要手段对加拿大北极地区的地层进行了系统研究,研究认为,西伯利亚大火成岩省的喷发形成了大量含Ni的气溶胶,它们经过全球大气环流的传输沉降至海洋和陆地。含Ni气溶胶的大量沉降逐渐消耗了海水中的氧气,造成海洋缺氧和酸化,也限制了植物的光合作用,造成了陆地生物生长环境的恶化,导致植物逐渐死亡。

该研究是首次应用Ni同位素解析生命灭绝过程中的剧烈环境变化,为理解生命和环境的相互作用提供了新的视角。相关研究成果发表于Nature Communications。

文章链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-021-22066-7

4

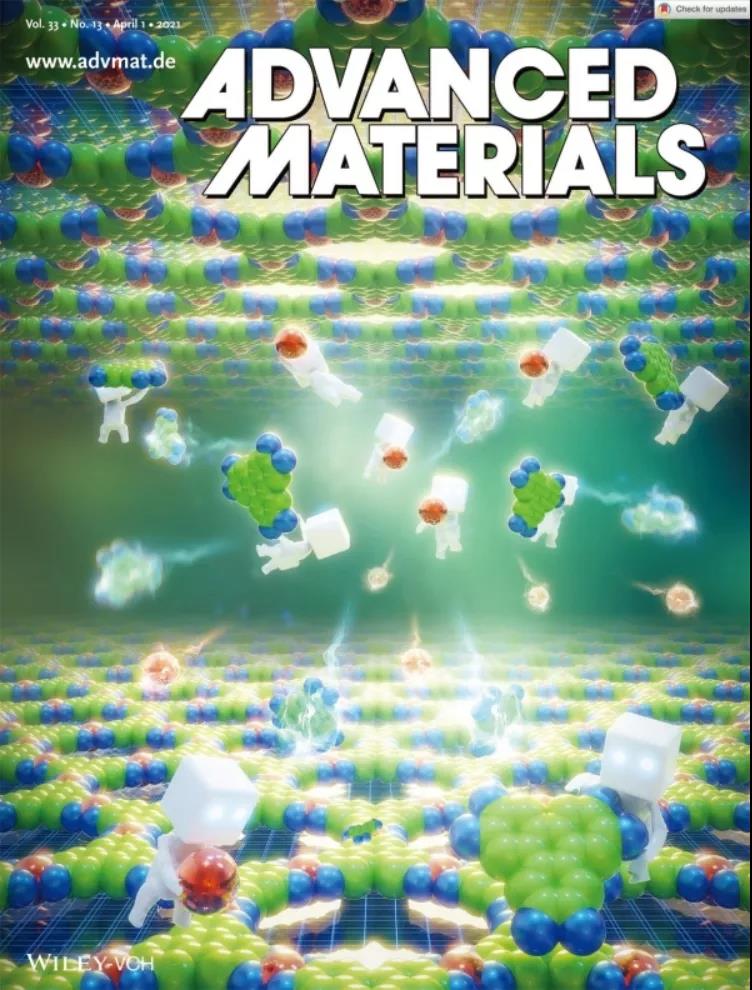

金属有机框架材料薄膜的

可控生长研究取得新进展

当期封面(MOF薄膜的面对面组装过程示意)

最近,科研人员从毛细现象中获得灵感,提出制备二维金属有机框架材料(MOF)薄膜在限定区域自动生长的策略。科研人员利用毛细力将制备二维MOF薄膜的材料交替引入到限定区域内发生反应,从而在石英、蓝宝石、硅片等绝缘衬底表面上直接生长出大面积的二维MOF薄膜。

该方法不需要衬底转移,能制备出的薄膜具有高晶体质量,该薄膜相比其他羧酸基MOF材料提高了3个数量级。该种在绝缘衬底表面上直接构筑均匀的二维纳米材料方法对于研究材料的基本物理性质、开发规模化应用具有重要意义。快速可控制备二维纳米材料也为高性能电子器件的设计与应用奠定了基础。相关研究成果发表在Advanced Materials上,并登上封面。

图片及文章链接:

http://www.cas.cn/syky/202104/t20210415_4784769.shtml

5

生物3D打印用于脊髓损伤修复研究获进展

脊髓损伤是一种严重的中枢神经系统创伤性疾病,其可能造成局部甚至全部肢体感觉和运动功能暂时或永久性丧失。

近年来,生物3D打印技术的快速发展为脊髓损伤修复提供了新策略。但由于神经干细胞的敏感性和脆弱性,基于神经干细胞的生物3D打印存在可选择的生物墨水种类少、生物打印过程繁琐、打印后细胞存活率低、细胞-支架相互作用弱等问题,其在脊髓损伤治疗中应用受到限制。

近日,苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究人员发表在Biomaterials上的文章显示,其利用生物3D打印技术,构建了一种具有脊髓仿生结构的神经支架,能为神经干细胞的存活及向神经元分化提供良好的微环境。该神经支架打印过程流畅、打印线条固化速度快、成型后的支架结构稳定、打印后支架内神经干细胞的存活率可达95%。将其应用于大鼠的脊髓损伤治疗有效改善了大鼠后肢运动功能。

论文链接:

http://www.cas.cn/syky/202104/t20210409_4784230.shtml