近期科研成果选编(第16期)

跟踪科研成果,掌握最新动态!

1

高纬度湿地生物气候梯度决定甲烷排放

高纬度湿地景观,冻土融化,热喀斯特的形成(拍摄者:贾根锁)

甲烷(CH4)是大气中最丰富的碳氢化合物,是仅次于二氧化碳的温室气体。自然湿地是大气CH4的最大自然排放源,全球一半的湿地位于北半球高纬度地区,这些湿地的地下覆盖着厚厚的冻土层。高纬度地区的快速增温导致土壤活动层的加深和热喀斯特的形成,从而加剧湿地冻土中有机碳的分解,并将大量的碳释放到大气中,形成对气候变化的正反馈效应。

近日,中国科学院大气物理研究所东亚中心的包韬博士,贾根锁研究员和徐希燕副研究员基于荟萃(meta) 分析手段,收集了环北极83个站点的近9000个静态箱式法观测数据,揭示了自然湿地的生物气候和空间异质性对CH4排放强度的决定作用。

该研究发现,湿地类型的异质性是通过影响主要生物气候因子来影响CH4的释放。综合来看,矿养泥炭湿地(Fen)CH4通量最高,其次是草本植物湿地(Marsh)和酸性雨养泥炭湿地(Bog),木本植物湿地(Swamp)CH4通量最低。研究还发现温度和地下水位对CH4排放的交互影响还受到优势植被功能型调控。因此,精确评估高纬度湿地CH4排放动态,需要充分考虑不同湿地类型的生物气候差异。该研究可以帮助我们更好的认识北半球高纬度地区湿地CH4排放的空间格局及其驱动因素,为地球系统模式的改进提供必要的理论基础。

来源:

http://www.cas.cn/syky/202107/t20210714_4798498.shtml

2

水稻籽粒大小表观遗传调控新机制得以揭示

HDR3作用于GW6a遗传学上游共同调控水稻籽粒大小,及其可能的通路模型

水稻籽粒大小决定稻米的产量和外观品质,并受多个数量性状位点(QTLs)的控制;其中,编码组蛋白乙酰化酶的GRAIN WEIGHT 6a(GW6a)是水稻籽粒大小和产量的正向调节因子。在拟南芥中,泛素受体DA1通过调控细胞增殖期来控制种子和器官的大小,然而,尚不清楚DA1家族成员是否以及如何调控水稻籽粒大小。

中国科学院植物研究所研究员宋献军研究组通过酵母双杂交筛选及验证实验发现GW6a与DA1的同源蛋白HDR3互作。水稻转基因实验证据暗示HDR3是一个水稻籽粒大小的正调控因子,也是一个具有泛素结合活性的泛素受体,能够增强GW6a的泛素化水平。

进一步研究发现,HDR3对GW6a的泛素化修饰减缓了GW6a依赖26S蛋白酶体的蛋白降解,从而提高GW6a的酶活水平,增强后者对其下游靶基因的表达调控。此外,遗传关系分析显示,HDR3可能位于GW6a的上游,在同一遗传通路中发挥调控籽粒大小的功能,并通过与下游基因启动子的结合共同对其表达进行调控。该研究揭示出表观遗传分子模块HDR3-GW6a调控水稻籽粒大小的新机制,为深入探索作物种子大小的分子调控机理和遗传网络提供了新视角。

来源:

http://www.cas.cn/syky/202107/t20210730_4800614.shtml

3

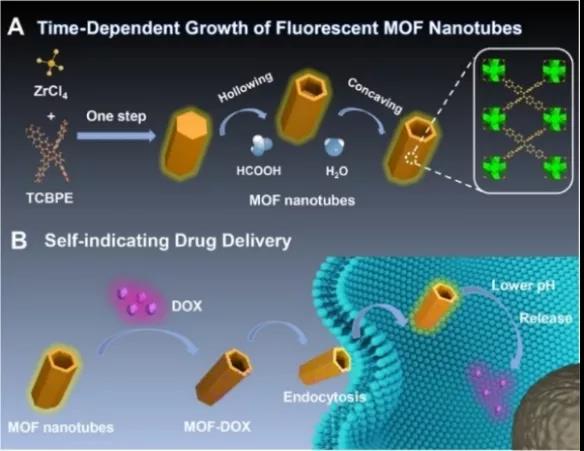

金属有机骨架(MOFs)在药物递送中的应用研究取得进展

荧光空心MOF纳米管的形成及用于自我指示的药物递送

在局部药物递送中,由于细胞内环境的复杂性,开发合适且可靠的平台进行可视化药物释放具有较强需求。实现可视化药物释放将对解释细胞摄取的机制和指导新药的设计具有重要意义。金属有机框架(MOFs)具有多样的组分、高比表面积、可调的孔隙和容易的修饰位点,并且能够实现目标物质的有效限域或负载,在生物医学领域有较大应用前景。

中国科学院成都生物研究所天然产物研究中心研究员邵华武课题组与南方科技大学教授蒋兴宇课题组合作通过对MOFs前驱参数的调控,制备出具有强荧光性能的空心MOF纳米管,并且可用于自我指示的药物递送。在一步合成过程中,通过监控反应的进行,科研人员发现该空心的六边形纳米管经历了自模板的生长以及随后的凹陷进化过程,揭示出空心结构的形成是动力学的而不是热力学的,该MOF的合成可以通过逐步溶出-再生长机理解释。

此外,该MOF纳米管被证实具有高度的生物相容性、光学稳定性、优越的负载能力以及对pH响应的释放性能。基于该MOF的优势,科研人员将其用于抗肿瘤药物的可视化传递。该工作为开发出具有强荧光的空心MOFs材料提供了参考,并发掘出多功能MOFs在药物递送等生物医学领域中的潜力。

来源:

https://www.cas.cn/syky/202107/t20210730_4800621.shtml

4

酶生物燃料电池的开关元件研究中取得进展

酶生物燃料电池是一种利用氧化还原酶类,可将储存在糖类中的化学能转化为电能的电化学装置。酶生物燃料电池使用对环境无害的生物燃料和生物催化剂,被认为是一种新型的绿色能源,目前已有酶生物燃料电池为植入型、穿戴型电子设备,以及自供电型生物传感器供电的报道。但是酶生物燃料电池的产电过程是即时的、不可控制的,除非底物耗尽或者断开电路,否则产电过程不会停止。这种不可控的产电过程会造成电能的浪费,而且将限制酶生物燃料电池的应用场景,因此,开发酶生物燃料电池的开关元件并对其产电过程加以控制,对其实际应用具有重要意义。

近日,中国科学院天津工业生物技术研究所体外合成生物学中心研究员朱之光带领的团队成功设计了一种酶生物燃料电池的光开关。这种光开关从阴极控制的策略入手,解决了已报道的酶生物燃料电池的温度开关、pH开关等存在的调节能力弱、调节次数有限、非普适、理论上存在背景电流等问题。该光开关利用碳点对TMB的光氧化特性,使用TMB作为电子受体,从而实现了在有光的条件下可以增大电流和功率,而在无光时几乎不产生电流。

该光开关的调控效果优于目前已报道的酶生物燃料电池的开关,并且在增大集流体面积的条件下能够进一步得到提高。该研究基于阴极调控策略实现了利用光信号控制酶生物燃料电池的输出功率,进一步提高了酶生物燃料电池“智能化”应用的可能。

来源:

https://www.cas.cn/syky/202108/t20210804_4801123.shtml

5

小分子荧光探针研究“指南综述”

近日,中国科学院上海药物萨斯大学奥斯汀分校Jonathan L. Sessler团队,撰写“指南综述”(Tutorial Review)文章,分类总结了可用于探查主要器官疾病的小分子荧光探针。相关研究成果在线发表在Chemical Society Reviews上。

人体是由多个器官系统构成的有机体,每个器官在体内发挥着特定作用,器官之间的协同工作维持着人体的正常运行。然而,异常的器官功能障碍会影响机体的健康,并导致灾难性的后果。组学等鉴定技术的发展,促使与器官功能障碍相关的生物标志物相继被发现。开发非侵入性的、可实时观察特定器官疾病生物标志物的方法,将提高对特定器官病理变化的研究能力,并利于疾病的早期诊断,进而为开发有效的治疗方法提供帮助。基于荧光生物成像的检测技术,具有灵敏度高、操作简单、检测下限低、响应速度快、时空分辨率优异及无损体内原位成像等特性,被用于疾病生物标志物的检测,为器官疾病的诊断提供了较为可靠的依据。该研究为开发新的有效的荧光分子探针用于早期诊断和治疗不同器官疾病具有重要的借鉴意义。

来源:

https://www.cas.cn/syky/202107/t20210728_4800327.shtml