大型海藻以惰性溶解有机碳形式贡献的长久碳汇;无机钙钛矿太阳能电池制备方面获进展;超深层天然气藏开发流固耦合研究取得进展

跟踪科研成果,掌握最新动态!

1

大型海藻以惰性溶解有机碳形式贡献的长久碳汇

海带养殖环境以惰性溶解有机碳形式的长久碳汇

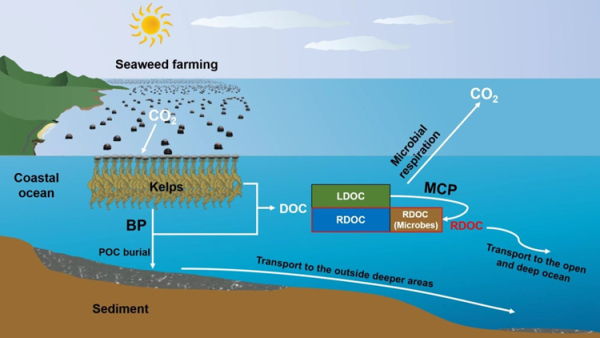

作为近海的主要初级生产者,大型海藻具有碳汇功能,全球大多数海洋国家已将加强大型海藻养殖或增加海藻场建设作为海洋增汇措施。鉴于海洋碳汇的本质是指碳能被长久地(百年以上)封存于海洋而与大气长期隔离,因此国际上普遍认可的大藻碳汇主要指海藻贡献的颗粒碳的沉积埋藏或向深海的碳输出等。直到近几年,科学家们才认识到大型海藻除具有以上两种形式的碳汇贡献外,还能贡献大量的惰性溶解有机碳(RDOC),即一种可在海水中留存长达千年之久的溶解态的有机碳汇。当前对大型海藻贡献的RDOC有多少、具有什么分子组成等仍不十分了解,大型海藻的碳汇量核算体系也暂未将这部分RDOC纳入在内。

近期,中国科学院青岛生物能源与过程研究所海洋碳汇与能源微生物研究组张永雨团队对山东近海高密度海带养殖环境进行深入调研和实验分析,揭示海带养殖水体溶解有机碳中>58%为RDOC,其对微生物分解和光降解具有很强的抗性,从而可长久留存于海水中形成长期碳汇。这些RDOC分子中富含硫元素,因富含硫是大型海藻的一个典型特征,表明这些RDOC分子中很大一部分可能是直接来源于海带。通过对各个RDOC分子式的来源进行深入解析,该研究还推测海带养殖区约85%的RDOC分子种类(注:不是浓度)可能直接来自于海带,另外的15%是来源于微生物(即微型生物碳泵)的间接贡献。

该研究将为科学评估大型海藻的碳汇功能、制定大型海藻碳汇标准等提供了参考依据。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202206/t20220621_4838984.shtml

2

新仙女木时期东亚冬季风百年尺度振荡研究获进展

发生在12.9~11.7 kyr之间的新仙女木冷事件(Younger Dryas)是地质时期最著名的气候突变事件之一。探究新仙女木期间气候特征对于认识未来气候变暖背景下可能的气候突变事件影响至关重要。大量古气候指标显示,新仙女木时期北半球出现了剧烈的降温,尤以冬季为甚。然而,在东亚地区,大部分古气候代用指标均与夏季降水、年均温等有关,缺乏可靠的高分辨率冬季气候变化指标。

近日,中国科学院地球环境研究所研究员孙有斌团队、助理研究员刘星星,联合德国阿尔弗雷德·魏格纳研究所(AWI)博士杨虎、荷兰阿姆斯特丹自由大学教授Jef Vandenberghe等,对中国黄土高原西部大地湾和巴谢两个高沉积速率的河流阶地黄土剖面,结合高分辨率光释光和AMS14C测年,利用粒度指标重建了新仙女木期间东亚冬季风变化历史。研究表明,东亚冬季风在新仙女木时期表现出持续的百年尺度振荡;同时,这种振荡在中期呈现出“转型”现象,即早期振荡幅度较大,而晚期相对较小。研究对比全球高分辨率的石笋、湖泊、海洋和冰心等记录发现,新仙女木期间大西洋经向翻转环流的逐渐恢复引起北大西洋海冰进退可能是造成东亚冬季风百年尺度振荡的主要驱动因素。由此可见,尽管大西洋经向翻转环流的变化速度非常缓慢,但其对气候突变的影响不容忽视。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202207/t20220706_4840820.shtml

3

无机钙钛矿太阳能电池制备方面获进展

近年来,钙钛矿材料由于优异的光电特性和溶液加工性能,在光伏等光电子领域受到关注。目前,有机-无机混合钙钛矿太阳能电池的最高光电转化效率已超过约25%,与商业化的多晶硅太阳能电池性能相当,进一步提高器件效率和稳定性是钙钛矿电池走向商业化的关键。

中国科学院化学研究所绿色印刷宋延林课题组在有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池制备及性能研究方面开展了研究,利用有机阳离子置换方法实现一维到三维钙钛矿的原位转化,获得大面积和高质量的钙钛矿薄膜,器件的光伏性能得到明显提高;利用甲胺气体液化钙钛矿薄膜,再通过控制甲胺气体挥发,首次实现了在二氧化钛基底上形成由毫米级单晶钙钛矿晶粒构成的大面积钙钛矿薄膜;此外,在提高锡基钙钛矿电池性能和稳定性方面也取得进展。

由于有机-无机杂化钙钛矿中存在有机阳离子,薄膜的热稳定性差,影响器件的光伏性能和寿命。无机铯离子代替有机阳离子制备全无机钙钛矿电池具有重要意义。近日,课题组在全无机铅钙钛矿薄膜制备和光伏电池研究方面取得了新进展。科研人员采用PbI2、CsI和二甲基碘化铵(DMAI)作为前驱体,采用真空辅助热退火的方法制备了CsPbI3钙钛矿薄膜。研究通过调节退火过程中的环境压力,平衡钙钛矿薄膜转变过程中有机副产物的产生和释放速度,促进钙钛矿的成核和结晶以及降低薄膜内缺陷态密度和提高载流子寿命,器件的光伏性能得到明显提高,光电转化效率从17.26%提高至20.06%,且电池的稳定性明显改善。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202207/t20220706_4840875.shtml

4

采用二区荧光探针

实现胶质瘤和脑血管高分辨成像

白蛋白装载的二区荧光探针用于脑肿瘤和脑血管的高分辨成像

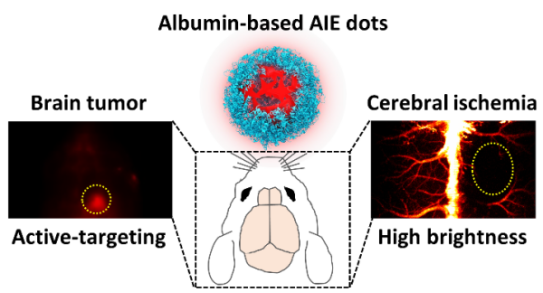

红外二区荧光成像(1,000-1,700nm)是近十年来发展的先进光学成像技术,已成为基础和临床研究的重要工具。应用该技术可实现无创、高时空分辨率的蛋白、细胞、血管、肿瘤的跨尺度分子成像。发展高亮度、特异性靶向的近红外二区荧光探针是该领域的热点和难点。

近日,中国科学院深圳先进技术研究院生物医学与健康工程研究所影像中心受ACS Applied Materials&Interfaces邀请,向“用于脑科学研究的材料论坛”提交了最新研究成果:利用内源性的白蛋白为载体,构建了具有高荧光亮度、肿瘤靶向的近红外二区荧光探针,实现了脑肿瘤和脑血管的高分辨成像。

内源性白蛋白具有特定的三维空间结构和疏水结构域,能与近红外二区发光分子通过疏水相互作用和氢键形成稳定的纳米探针。这种结合不仅降低了发光分子的震动和转动、提高了分子发光性能,而且赋予其良好的肿瘤靶向性。与传统的双亲聚合物包载法相比,白蛋白封装形成的近红外二区探针发光亮度得到大幅度提升(>10%)。科研团队利用该探针在小鼠模型上实现了原位脑胶质瘤的高信背比近红外二区荧光成像(成像信背比=90)、脑血管的高分辨率(成像分辨率=70μm)近红外二区成像。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202206/t20220622_4839244.shtml

5

超深层天然气藏开发流固耦合研究取得进展

加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系是实现国家能源安全战略和“双碳”目标的重大举措。我国超深层天然气(储层埋深超过4500m)资源丰富,是未来油气上游业务发展的重要战略领域。在超深层天然气藏开发过程中,由于高温、高压和高应力条件的影响,储层流体渗流存在明显的多相流体流固耦合作用,流动机理十分复杂,常规的模型无法科学描述该类流动过程。如何准确描述高温、高压和高应力条件下天然气藏多场耦合非线性流是建立超深层天然气藏开发多场耦合理论的基础,也是需要解决的关键力学问题,对超深层天然气高效开发具有重要的理论和现实指导意义。

近年来,中国科学院力学研究所流固耦合系统力学重点实验室“深部资源与环境力学”研究团队与中国矿业大学、中国石油勘探开发研究院等单位在超深层天然气藏开发流固耦合方面开展相关研究,以塔里木盆地超深层气藏为研究对象,基于储层渗流场和岩石变形场等多场耦合,建立了超深层储层气水两相流固耦合数学模型,形成了超深层储层两相流固耦合模拟方法,揭示了超深层储层流体流固耦合渗流规律。研究表明,应力场的变化对储层孔渗影响大,流固耦合作用对天然气生产动态具有重要影响。天然气产量与储层孔隙度、裂缝渗透率和泊松比呈强正相关性,高弹性开采条件下,井生产早期为缝控阶段,产量高、递减快,后期为基质控制阶段,产量低、递减慢,应及时补充储层能量,研究工作为我国超深层天然气资源高效开发提供理论基础和关键技术支撑。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202206/t20220628_4839756.shtml