世界首例体细胞克隆北极狼已满百日;郭守敬望远镜发现一颗宁静态中子星;三峡地区又添植物新物种

跟踪科研成果,掌握最新动态!

1

世界首例体细胞克隆北极狼已满百日

图为世界首例体细胞克隆北极狼

北京希诺谷供图

9月19日,世界首例体细胞克隆北极狼迎来自己的“百日宴”。经过保育人员百天的精心照顾,它体态特征明显、健康状态良好。

2022年6月10日,世界首例体细胞克隆北极狼在北京呱呱坠地。克隆北极狼的供体细胞来自哈尔滨极地公园引进的一只野生北极狼的皮肤样本,卵母细胞来自一只发情期母犬。科研人员将卵母细胞进行脱卵丘和去核处理,再将供体细胞注射到去核卵母细胞的卵周隙,体细胞核与去核的卵母细胞重新构建成新的胚胎。代孕母体则是另一只比格犬。

中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员赖良学表示,动物克隆是一种通过核移植过程进行无性繁殖的技术,就是将被克隆对象的一个细胞经过显微手术移植到契合卵母细胞中,在适当条件下可以重新发育成一个正常的克隆胚胎。

通过克隆的野生动物能繁殖后代吗?克隆技术是不同于自然生殖的繁育方法,尤其是对种群较少、生殖细胞提取较为困难的动物。克隆技术是保护基因多样性、提高种群数量的有效方式。克隆技术产生的个体,依然具有繁殖能力,克隆产生的个体生命状况与普通个体无差异,是可以形成有繁殖活性的配子的,只要受精卵发育完好,克隆动物就可以有后代。

濒危物种在某地或全部消失后,利用冷冻等技术保存下来的细胞进行克隆生成新的生命体,是带回和拯救它们的重要途径。比如,西班牙科学家在2003年成功克隆出已经灭绝的布卡多野山羊。

内容来源:

https://mp.weixin.qq.com/s/sQzodFAoPEQ6U7bHlcOxZg

2

郭守敬望远镜发现一颗宁静态中子星

何为中子星?它们在宇宙中是否常见,又以怎样的方式存在着?如何发现中子星,对于中子星我们了解多少?天文学家在揭示这些科学谜团的道路上不断前行一路收获。

北京时间2022年9月23日凌晨,国际科学期刊《自然﹒天文》发布了厦门大学顾为民教授带领的研究团队和中国科学院国家天文台刘继峰研究员带领的研究团队等人开展的LAMOST黑洞猎手计划的一项重要发现。

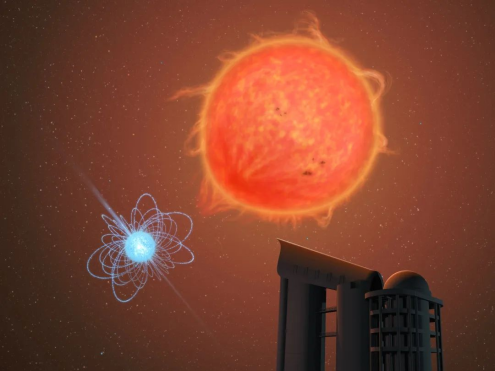

研究团队基于中国科学院国家天文台运行的国家重大科技基础设施郭守敬望远镜(LAMOST)的时域巡天数据,在距离我们约1000光年的银河系中发现了一颗特殊的宁静状态中子星。

这颗中子星处于双星系统中,其伴星是一颗大约是0.6倍太阳质量的红矮星,如同一颗闪耀的“红宝石”默契地围绕在安静的中子星身边,在一千光年之外的星际空间周而复始地上演着美丽的双星之舞。

该中子星双星系统的艺术图,蓝色为中子星,红色的是其伴星红矮星

内容来源:

https://mp.weixin.qq.com/s/TCWlmmviIbeBBEPvGnG-Pw

3

气候变暖引起鳗草南界北移

鳗草 周毅供图

中科院海洋研究所研究员周毅团队首次发现了气候变暖致使鳗草地理分布南界北移的现象,揭示了全球气候变化对海草床生态系统的潜在影响。相关研究近日在线发表于《交叉科学》。

全球变暖将使许多物种的地理分布向极地移动。该研究以温带海域广布海草种——鳗草为研究对象,对我国鳗草地理分布南界海域,即山东青岛到江苏连云港海域,进行了全面的重新调查。对比历史文献资料,团队发现,我国鳗草地理分布南界已发生北移,并由日照石臼所北移至青岛渔鸣嘴。

为确定鳗草地理分布北移是否由区域变暖所致,2016年至2021年间,研究团队从青岛湾获取鳗草植株和种子,在日照石臼所海域共开展了16次鳗草植株移植和种子种植实验,监测海草生长状况及水温等环境参数,并进行海草生化分析和转录组分析。

研究发现,在2016—2021年的16次修复实验中,鳗草种苗和植株均无法度过移植后的第一个夏季或第二个夏季,这表明,夏季高水温是鳗草移植修复失败的主要原因。在热应激下,其抗氧化酶活性升高,随着水温升高加剧或胁迫时间延长最终引发抗氧化酶系统崩溃,从而导致抗氧化酶活性降低,鳗草遭受损伤最终死亡。转录组结果显示,热应激条件下HSP70蛋白家族及其分子伴侣腔结合蛋白(BiP)的基因表达量发生显著上调。以上研究表明,在全球气候变化背景下我国鳗草栖息地已发生北移。

内容来源:

https://mp.weixin.qq.com/s/lwEosShZ-1iuFpKnyeN_Lw

4

软件所量子计算编程软件isQ正式开源

近日,中国科学院软件研究所开发的量子计算编程软件isQ正式开源发布。isQ将持续为国内外从事量子计算研究和应用的单位及个人提供服务。

isQ是一款支持经典量子混合编程的量子编程软件,能够灵活地描述各类复杂的量子算法。在语法层面,isQ软件的量子编程语言支持包括经典、量子变量定义,自定义酉门,量子门及测量操作,循环、递归等经典控制流以及oracle定义等功能;在编译层面,isQ采用mlir框架,定义了一套特有的量子中间表示,并基于此提供高效的量子电路分解、量子电路优化和量子电路映射功能,最终可转化为多种流行的量子硬件指令集或量子底层语言;在计算使用层面,isQ不仅能提供高效的量子电路模拟器,而且已经实现了与真实量子芯片的对接。此外,为方便用户使用,研发团队还开发了简化版本,即isQ-Core。用户可通过isQ-Core直接在Python环境内用帐号访问云端硬件,并执行变分量子算法、量子近似优化算法等一系列经典量子混合算法。

此次isQ的开源将有助于汇聚量子软件人才,促进我国量子计算软件的高质量发展,提升我国量子计算软硬件深度融合潜力,为更多不同行业人士进行量子计算相关理论研究和应用探索提供有力支持。isQ开源后,研发团队将同步建设开源社区。

内容来源:

https://www.cas.cn/syky/202209/t20220920_4848216.shtml

5

三峡地区又添植物新物种——三峡白前

三峡白前(Vincetoxicum pingtaoanum Cai F. Zhang, G.W. Hu Q.F. Wang)的植株和花序

白前属(Vincetoxicum Wolf)是夹竹桃科(Apocynaceae)中的一个大属。我国学者早先将白前属归在鹅绒藤属(Cynanchum L.),而形态、化学成分、分子等证据均支持白前属应从鹅绒藤属中独立。有分子系统学研究显示,娃儿藤属(Tylophora R. Br.)与白前属关系紧密,且有一些小属嵌套在Tylophora-Vincetoxicum分支,最新定义的白前属将娃儿藤属和形态相近的一些小属,包括中国分布的秦岭藤属(Biondia Schltr.)、箭药藤属(Belostemma Wall. ex Wight)、驼峰藤属(Merrillanthus Chun & Tsiang)和白水藤属(Pentastelma Tsiang & Li)等均归并到其中。根据最新的白前属定义,我国有白前属植物约90种。

2021年4月,重庆自然博物馆陈峰等在重庆市阴条岭自然保护区开展野外植物资源本底调查时,发现一种开黄花的一种未知白前属植物,并将照片和部分活体材料邮寄给中国科学院武汉植物园东非植物区系与分类学组博士张彩飞。在武汉植物园研究员王青锋和胡光万的指导下,科研人员查阅大量的国内外文献和标本,结合分子系统学的证据,确定其是三峡地区特有的新种,并将其命名为Vincetoxicum pingtaoanum Cai F. Zhang, G.W. Hu & Q.F. Wang,其种加词“pingtaoanum”来源于我国夹竹桃科植物分类学专家李秉滔的名字,以对其在我国夹竹桃科植物分类学研究上做出的突出贡献表达敬意,同时,以发现地的地理名称“三峡”给出该种的中文名为“三峡白前”。

该种在营养器官上、系统发育关系上与原秦岭藤属相近,但在副花冠形态上与原娃儿藤属相似,故此前根据副花冠形态划分秦岭藤属与娃儿藤属或不合理。此外,研究发现,该种于1964年由四川大学川东植物调查队在三峡地区采到了标本,现存于四川大学标本馆与华南植物园标本馆,但被误鉴定为膜叶娃儿藤或建水娃儿藤。2019年至2022年,重庆市巫山县林业局周厚林先后在重庆市奉节县的一个分布点和重庆五里坡国家级自然保护区的两个分布点再次发现该种,使得该物种的已知分布点增加到5个。研究根据野外群体的现状,将该种评估为易危(VU),并推测可能在邻近的湖北省亦有分布。同时,研究澄清了三峡地区特有的青龙藤、宽叶秦岭藤的名实,结合标本与文献,编制了三峡地区白前属24个已知种的检索表,为该地区白前属的鉴定提供帮助,并为将来该地区可能发现新的白前属物种提供线索。

内容来源:

https://mp.weixin.qq.com/s/ZoflqCe5d00rTardPvSBZQ