风云有测|3·23世界气象日,解析近十年来最强沙尘暴(强烈推荐)

原创 沈越婷

今年的3月23日是第61个世界气象日。对于全球气象系统的工作者来说,这天大家会围绕着当年的主题举行庆祝活动,以宣传气象科技工作的重要作用。

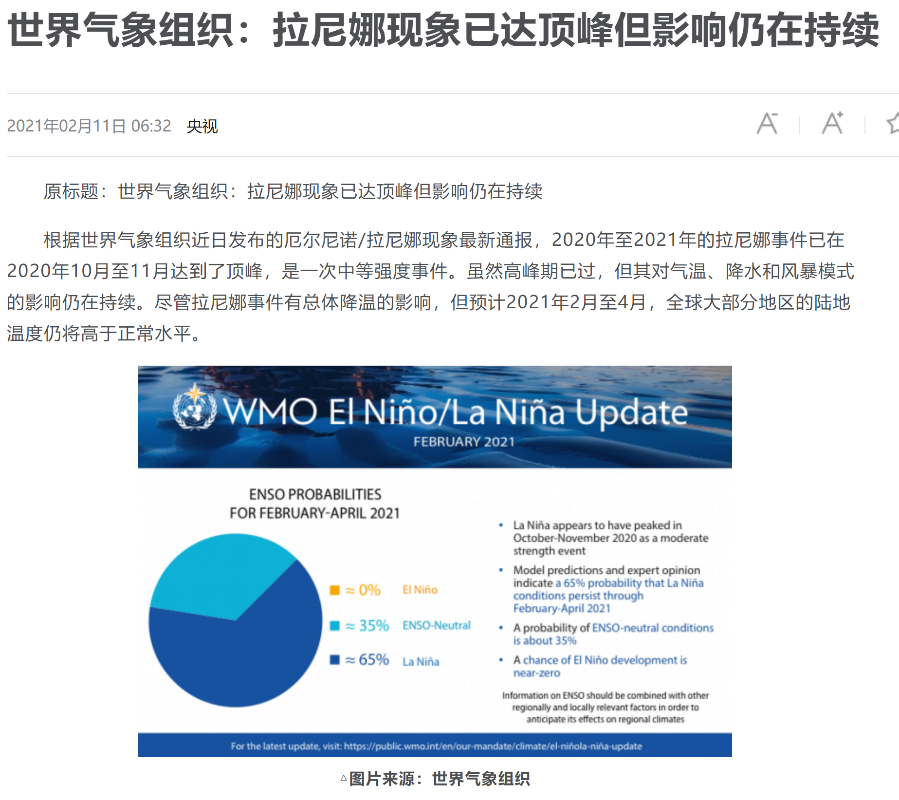

今年世界气象日的主题是“海洋,我们的气候和天气”。这个主题很容易联系到厄尔尼诺和拉尼娜,简单来说中东太平洋海温异常偏暖就是厄尔尼诺现象,偏冷则是拉尼娜现象,也叫反厄尔尼诺现象。

2020-2021年根据中东太平洋海温异常指数确定为中等强度拉尼娜年。虽说通常拉尼娜事件会让全球气温下滑,但全球变暖的大趋势依然没有改变,这也预示着极端天气将越来越频繁。比如在刚刚过去的一周里,北方地区接待了一位“热情的”老朋友——近十年来最强的沙尘暴。

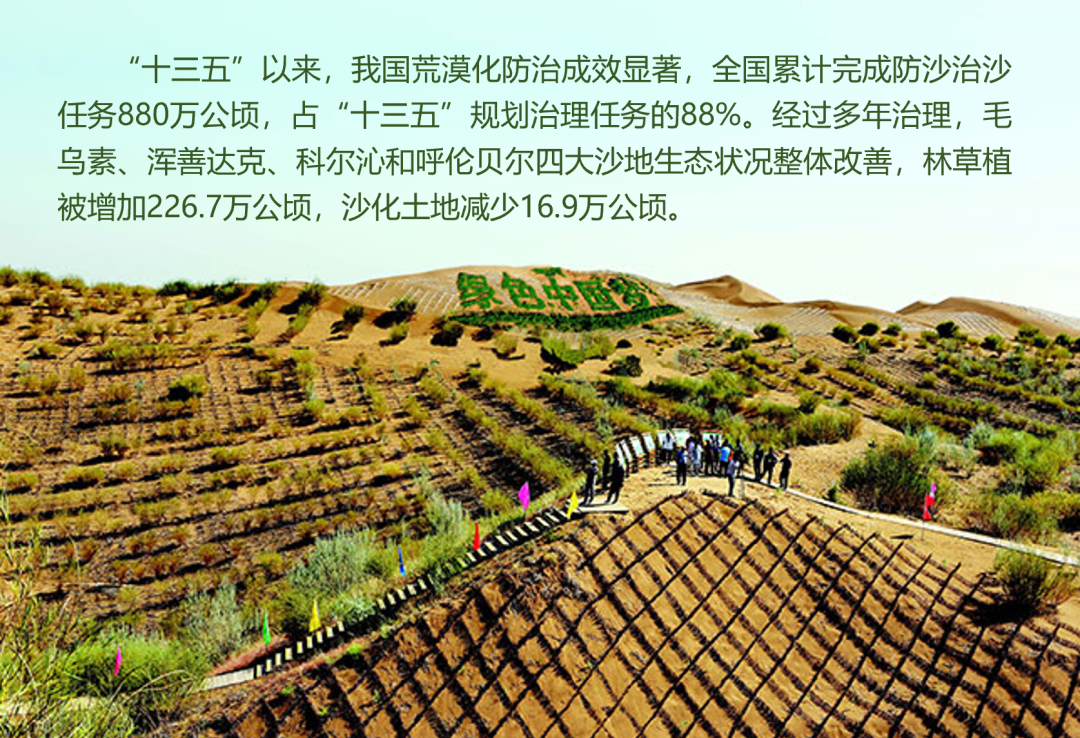

退耕还林还草是防沙治沙工程的重中之重。自1999年以来,全国累计实施退耕还林还草5.08亿亩,其中退耕地还林还草1.99亿亩、荒山荒地造林2.63亿亩、封山育林0.46亿亩。我国荒漠化防治工作成绩喜人,那是什么原因,让这次沙尘暴卷土重来。

我们先来看看沙尘暴究竟是什么?

【如何科学的形成一场沙尘暴】

沙尘暴天气,顾名思义,沙暴和尘暴,是指粒径比较大的沙粒和粒径比较小的尘粒在空中,使能见度降低的天气现象。沙尘暴天气分为五个等级:浮尘、扬沙、沙尘暴、强沙尘暴、特强沙尘暴。

浮尘:当无风或风力≤3m/s,尘沙浮游在空中,使水平能见度小于10公里。

扬沙:风将地面尘沙吹起,使空气相当混浊,水平能见度在1~10公里。

沙尘暴:大风将地面尘沙吹起,使空气很混浊,水平能见度小于1公里。

强沙尘暴:强风将地面尘沙吹起,使空气非常混浊,水平能见度小于500米。

特强沙尘暴:狂风将地面尘沙吹起,使空气特别混浊,水平能见度小于50米。

从沙尘暴天气特征来看,形成一场沙尘暴需要几个条件:

1、 沙源地。

无沙何以沙尘暴?我国的沙尘暴主要来源于:蒙古国东南部,哈萨克斯坦东南部、浑善达克沙地、巴丹吉林沙漠、塔克拉玛干沙漠、库尔班通古特沙漠。

2、 大风。

沙尘暴不像霾。霾的主要成分是PM2.5,质量小,容易悬浮在空气中,而沙尘暴的主要成分是PM10,甚至更大的沙土,质量大,无法悬浮在空气中,只有持续性的大风托举,才能在空中维持。这也许也是沙尘暴名字的一个由来。

3、 不稳定大气层结。

根据以上两个条件,依靠北方本地条件只能形成霾或者浮尘和扬沙天气,因为本地并没有沙源地,所以即使有大风将地面沙土卷起也是较弱的沙尘天气。

那么如何让沙源地的沙子能够吹到北方来?以北京地区为例,北京的西北部地区还有燕山山脉,海拔高度一千公里以上,因此只有沙源地的沙子被卷扬到足够的高度,然后再在西北气流的输送下才能抵达北京形成沙尘暴。因此必须要有不稳定层结,才能有强的上升气流将沙土卷扬到足够的高度。

此外北方沙尘天气更易出现在春季,这和春季冷空气活动频繁,植被少,降水少,土壤表层干燥疏松都是分不开的。

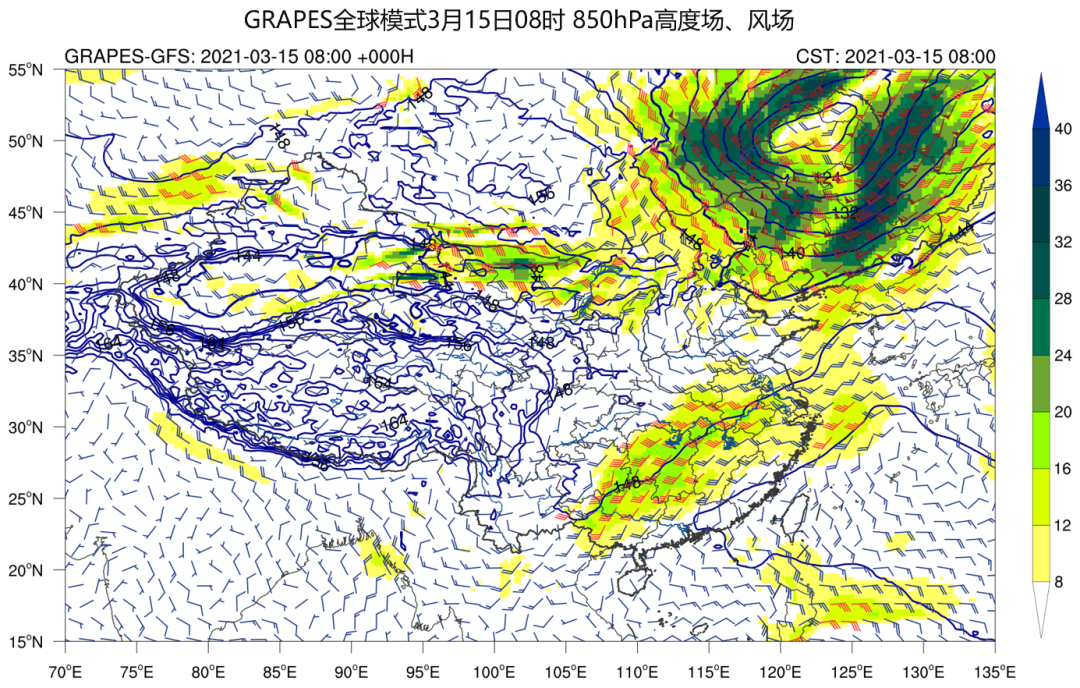

此次的沙尘暴天气向上游溯源可发现, 3月13日前后,蒙古国有强烈的地面增温。这就有足够的不稳定能量,将沙土卷扬到高空。而异常强盛的蒙古气旋后部冷高压带来的强西北气流,最终将蒙古国的沙尘输送至北方。

所以现在来回答一开始的问题,我国荒漠化防治工作成绩单亮眼,那是什么原因让这次沙尘暴卷土重来?

我国沙地生态状况整体改善。但防护林只是地表植被的变化,对于我国的境内的沙源地改善确实起到一定作用,同时还能解决局地近地面的小范围风场所引起的沙尘问题。但地表的防护林对于整个风场的影响非常有限,并且对于此次这种从蒙古国高空输送来的强沙尘天气,我国防护林的影响更是微乎其微。

【全球变暖与极端天气】

有研究表明,拉尼娜现象下,我国北方由寒潮大风所引起的沙尘天气出现频繁。这或可成为此次强沙尘暴天气的原因之一。

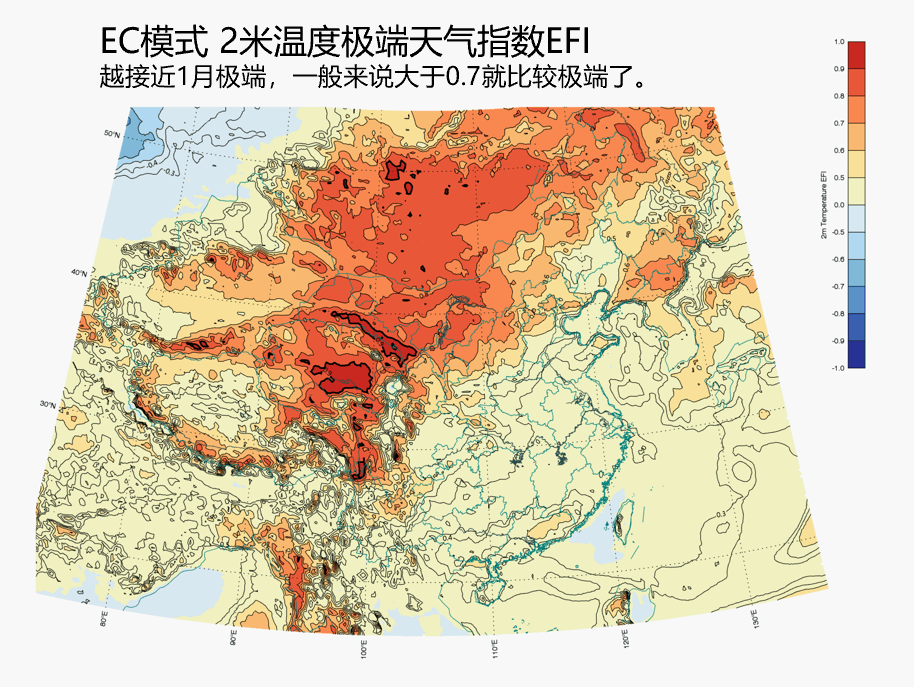

理论上,拉尼娜现象具有暂时的全球降温效应。我国北方寒潮大风会更加频繁,这个冬天我国寒潮天气确实更加极端。但是这并没有影响2020-2021年的冬天继续成为暖冬,2020年12月1日至2021年2月28日,全国平均气温较常年同期偏高0.8℃,冬季全国降水量较同期偏少25%。3月以来我国北方地区气温偏高,气象条件总体有利于沙尘天气的生成。前期气温偏高也正是沙尘暴的祸首之一。

此次的强沙尘暴天气也正是全球变暖的大背景下,极端天气更加频繁的表征之一。

部分参考文献:

【1】叶笃正,丑纪范,刘纪远等. 关于我国华北沙尘天气的成因与治理对策. 地理学报. 2000,55(5):513-521

【2】我国沙城暴的时空分布规律及其源地和移动路径. 地理学报. 2001, 56(3):316-322

作者:沈越婷 北京市怀柔区气象局

编辑:弢弢

部分图片来源自网络

文章未经授权,请勿转载。

免责声明:本文内容仅代表作者个人观点,不代表平台立场,欢迎大家在评论区讨论。

在竺可桢、涂长望、赵九章等老一辈气象学家积极倡导下,中国气象学会北京分会于1950年7月16日正式成立。1960年11月,经第8届理事会决定更名为北京市气象学会(1978年改称北京气象学会)。至2019年,学会共经历了20届理事会,拥有会员1500余名。近70年来,学会在开展高水平学术交流、普及气象科学知识、提供决策与技术咨询服务、组织科技成果评价与转化、组织和参与科技项目研究、进行气象科技培训、托举青年气象人才成长等方面做了很多有益的工作。学会组织不断壮大,学会活动日趋广泛深入,不断承接中国气象学会工作任务,承接北京市气象局相关职能。在北京地区有关单位、部门及广大会员、气象科技工作者的支持下,北京气象学会为首都经济建设、社会发展和气象科技进步作出了积极贡献。